La paradoja de la justicia en la era Trump: ¿Estado de derecho o persecución?

La prensa de EEUU muestra a la justicia como imparcial con Trump y como persecución con sus adversarios

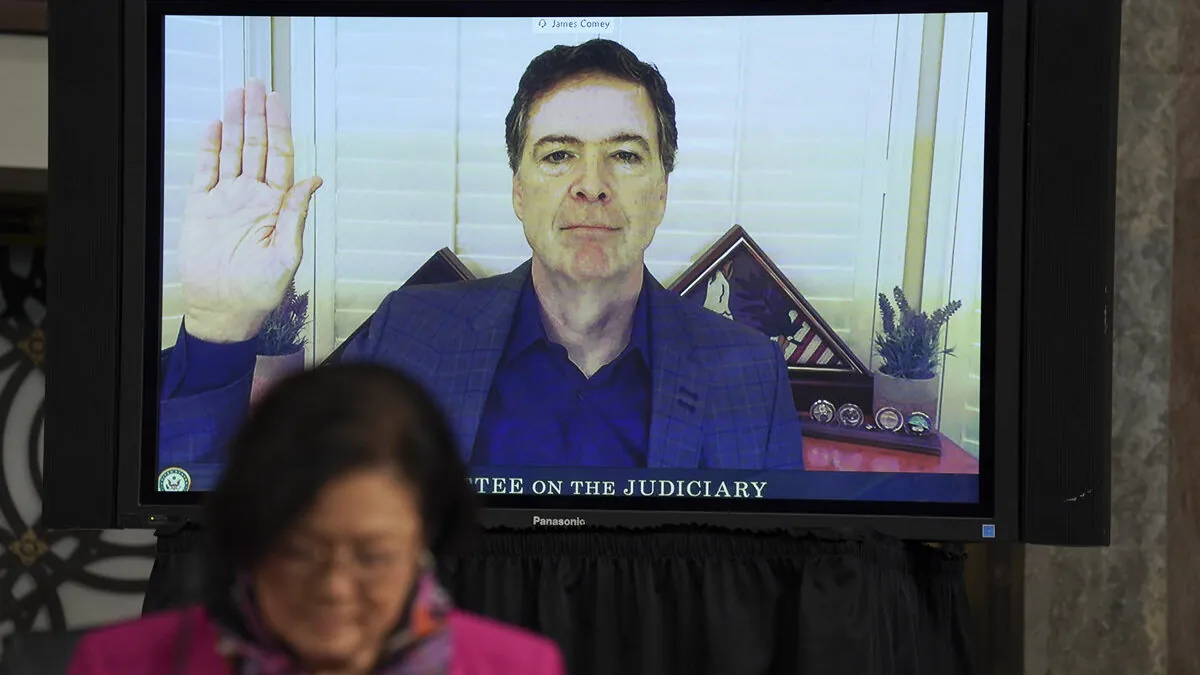

James Comey compareció ante la comisión de investigación que debatía sobre la supuesta 'trama rusa' | Stefani Reynolds - Pool Via Cnp / Zuma Press

La imputación de James Comey, exdirector del FBI, por falso testimonio y obstrucción al Congreso, ha devuelto a primer plano un debate que en Estados Unidos se repite como un eco: ¿es la justicia un árbitro imparcial o un arma al servicio de la política? El proceso contra quien durante años fue símbolo de la resistencia institucional frente a Donald Trump llega en un contexto en el que cada presidencia, desde Obama hasta Biden, ha vivido su propia batalla judicial.

El nombre de Comey está inevitablemente ligado a la investigación sobre la supuesta connivencia entre la campaña de Trump y el Kremlin en 2016. La operación Crossfire Hurricane, bajo su dirección, derivó en el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller, que durante casi dos años rastreó documentos y testigos. El informe final, en 2019, no halló pruebas concluyentes de ningún delito ni de ninguna trama, pero el daño ya estaba hecho: Trump cargaba con la sospecha de haber llegado a la Casa Blanca gracias a Moscú.

La izquierda mediática estadounidense —The New York Times, The Washington Post, CNN o MSNBC— y en España, medios como El País, propagaron durante meses aquella retórica. El fiscal John Durham concluiría más tarde que el FBI abrió el caso con «bases débiles» y que los informes de Comey ayudaron a consolidar una narrativa que terminó deteriorando también las relaciones entre Washington y Moscú. De la sospecha interna se pasó a sanciones y al cierre de canales diplomáticos, en un momento en que aún existían márgenes de cooperación.

El Capitolio como acusación política

No fue la única vez que Trump quedó bajo el foco de la justicia. El asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, convirtió al presidente en acusado político. Su segundo impeachment lo señalaba de «incitar a la insurrección», aunque el Senado lo absolvió al no alcanzarse los dos tercios necesarios.

El fiscal especial Jack Smith fue más allá en 2023 con cargos por conspiración y obstrucción. La base era correos y testimonios que describían presiones de Trump para revertir la derrota electoral. Pero nunca apareció una orden directa que lo vinculara con la irrupción violenta. El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 dejó el caso en suspenso, reforzando la idea de que, si los procesos prosperaban, era porque él estaba fuera del poder.

Otro episodio similar se produjo con los documentos clasificados. En agosto de 2022, el FBI halló más de cien papeles confidenciales en Mar-a-Lago, lo que derivó en 37 cargos contra Trump. El expresidente alegó que podía desclasificarlos como jefe del Ejecutivo y denunció un «montaje político».

Pocos meses después, en paralelo, se encontraron documentos en oficinas y domicilios de Joe Biden. El fiscal Robert Hur admitió que existían indicios de retención indebida, pero decidió no presentar cargos. Para los republicanos, era la prueba de la aplicación de una doble vara de medir, es decir, la justicia se mostraba implacable con Trump y comprensiva con Biden.

El indulto a Hunter

El perdón presidencial a Hunter Biden, en diciembre de 2024, ahondó esa percepción. El hijo del presidente había sido condenado por delitos fiscales y de posesión de armas, pero su padre firmó un indulto total e incondicional. Fue la primera vez que un mandatario indultaba a su propio hijo en esas circunstancias. La Casa Blanca lo justificó como una respuesta a un «proceso selectivo», mientras que la oposición republicana lo denunció como un caso de favoritismo descarado.

Los críticos recordaron entonces que Trump también había recurrido al perdón presidencial en su primer mandato para beneficiar a aliados cercanos como el exsheriff Joe Arpaio o colaboradores como Roger Stone y Michael Flynn. El paralelismo reforzó la idea de que, en la práctica, ambos presidentes utilizaban el indulto como una herramienta para proteger a los suyos y blindar a su círculo más próximo.

Las causas que cercaron a Trump

A todo ello se sumaron procesos como el de los pagos a Stormy Daniels, que convirtió a Trump en el primer expresidente imputado penalmente, o el caso Georgia, donde la fiscal Fani Willis aplicó la ley RICO —usada contra mafias— para acusar a Trump y a 18 colaboradores de presionar a funcionarios estatales. Ambos procedimientos quedaron en el aire tras su vuelta al poder a principios de este año.

Trump también vio caer a figuras de su entorno. Paul Manafort, su jefe de campaña, fue condenado por fraude; Michael Cohen, su abogado personal, por evasión y por los pagos a Daniels. Ninguno de estos casos probó conspiraciones políticas de gran escala, pero sirvieron para mantener la sombra judicial sobre la Casa Blanca y, concretamente, sobre Trump.

Clinton y el precedente de los correos

El uso de un servidor privado por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado abrió otra tormenta política hace casi diez años. Comey concluyó que había actuado con «extrema negligencia», aunque no recomendó cargos. A pocos días de las elecciones, reabrió la investigación para volver a cerrarla sin consecuencias. El episodio dañó irreversiblemente la campaña demócrata.

A ello se sumaba el recuerdo de Bengasi, el ataque al consulado estadounidense en Libia en 2012, que derivó en la apertura de una comisión de investigación y reforzó la narrativa de negligencia en la gestión de Clinton.

Antes de estos episodios, la presidencia de Barack Obama (2009–2017) también estuvo marcada por la tensión entre política y justicia, aunque en otro terreno. Su Departamento de Justicia utilizó con intensidad la Ley de Espionaje contra filtradores y colaboradores de periodistas, en casos como los de Chelsea Manning o Edward Snowden. La estrategia buscaba reforzar el control sobre la información clasificada, pero fue criticada por organizaciones de derechos civiles y por medios que denunciaron una deriva restrictiva contra la libertad de prensa.

Obama evitó, sin embargo, que esas tensiones se tradujeran en procesos directos contra rivales políticos. No hubo purgas en el FBI ni investigaciones abiertas contra figuras del Partido Republicano. Su estilo mostró más cautela institucional, aunque dejó tras de sí el precedente de un Ejecutivo que endureció los mecanismos judiciales frente a quienes cuestionaban el secretismo del Estado.

Justicia atrapada

La sucesión de causas muestra un patrón: con Obama, la justicia se volcó contra filtradores; con Trump, las imputaciones se multiplicaron hasta abarcar desde estrellas del porno a la seguridad nacional; con Biden, se cerraron filas en torno a su familia.

El contraste es evidente. Cuando la justicia apuntó a Trump, muchos medios lo celebraron como defensa del Estado de derecho. Cuando apuntó a sus adversarios, se denunció persecución política. La confianza en la imparcialidad judicial se ha erosionado y hoy los procesos se interpretan en clave partidista, más que jurídica.

La paradoja de la segunda era Trump no es solo la imputación de Comey. Es el reflejo de un país donde cada investigación se convierte en relato político y donde los tribunales dictan sentencias en paralelo a los titulares. En ese escenario, la pregunta que divide a Estados Unidos sigue en el aire: ¿estamos ante una justicia que protege la democracia o ante una justicia convertida en arma política?