¿Cambio o continuidad? La política exterior de Trump en sus dos mandatos

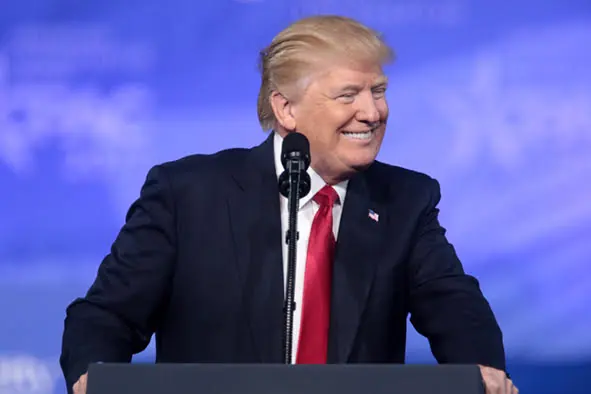

El presidente de Estados Unidos defendió su consideración de «hombre arancel» y sostuvo que la palabra es hermosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el planeta Tierra. | Cuaderno FAES

El autor explora los cambios y continuidades producidos entre el primer y segundo mandato de Trump en aspectos relativos tanto a política exterior como a política comercial y arancelaria. En su opinión, aunque ahora su equipo de decisores es más proclive a sus preferencias políticas, la doctrina populista jacksoniana vuelve a marcar un nexo evidente en la continuación del discurso ideológico y en las políticas económicas y de seguridad.

La visita del 15 de agosto del presidente ruso Vladimir Putin a Alaska culminó meses de aparentes contradicciones en la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el conflicto de Ucrania. Si su presidencia comenzó con las imágenes de crítica al presidente ucraniano Zelenski, en su famosa reunión del 28 de febrero, la falta de avances hacia un alto el fuego llevó al presidente Trump a formular creciente críticas al presidente ruso y a la amenaza de imposición de sanciones secundarias a importantes aliados rusos como China o la India. Finalmente, la concordia pareció recuperarse después de este encuentro, a pesar de la falta de acuerdo.

A la vista de estos hechos y de determinadas acciones como el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes, que parecen contradecir algunas de las principales propuestas de campaña del candidato republicano, cabe preguntarse sobre las similitudes o diferencias entre la política exterior de Trump en su primer mandato y en el segundo. Una pregunta que ya ha sido suscitada y que se debate en los principales think tanks y medios de comunicación a nivel global, así como entre los líderes de países aliados y adversarios por igual.

Para ello dividiré el artículo en tres partes. En la primera analizaré los principales puntos generales en la política exterior de Trump durante sus dos mandatos. Se expondrán sus principales líneas doctrinales e ideológicas, manifestadas tanto durante su presidencia como en los periodos electorales o durante la presidencia de Biden. También las características y composición del proceso de toma de decisiones en ambos supuestos.

En la segunda parte analizaré las acciones de su política internacional en ambos mandatos, con especial énfasis en aspectos como el de su posición con relación a las «guerras interminables» o en el de su política comercial. Y finalmente, presentaré las correspondientes conclusiones como respuesta a la principal pregunta de este análisis.

«El primer mandato de Trump estuvo marcado por una preferencia doctrinal de naturaleza jacksoniana, la desconfianza entre el pueblo estadounidense y las élites»

Rasgos generales de la política exterior de Trump

a) Aspectos doctrinales e ideológicos

Una cuestión interesante de los análisis realizados sobre Donald Trump en estos primeros meses de su segunda presidencia es la que plantea hasta qué punto, a pesar de que solo han transcurrido cuatro años entre el final del primer mandato de Trump y el inicio del segundo, muchas de las cuestiones clave de su política exterior han sido ya olvidadas.

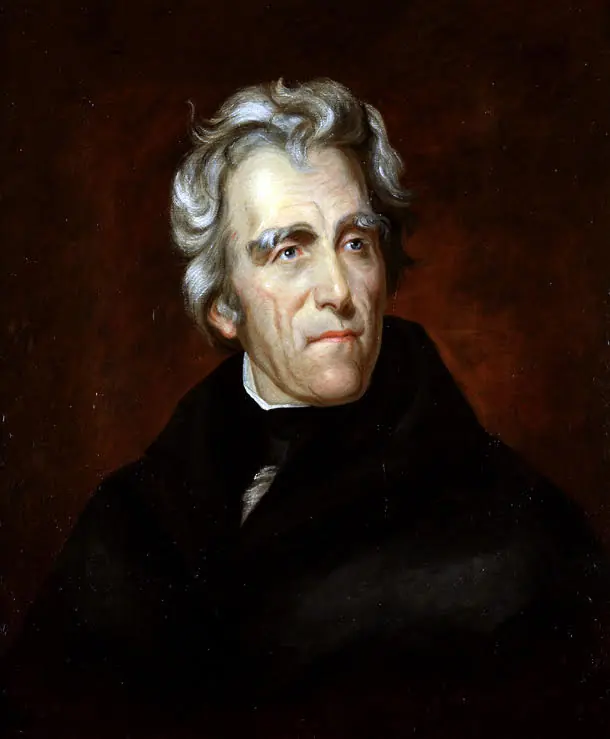

El primer mandato de Donald Trump estuvo marcado por una preferencia ideológica o doctrinal de naturaleza jacksoniana. El jacksonianismo, identificado por el historiador de las Relaciones Internacionales Walter R. Mead, es una doctrina, corriente ideológica e incluso, como plantea este autor, «una expresión de los valores culturales, sociales o religiosos del público estadounidense».

Esta corriente, identificada con las comunidades rurales estadounidenses y con un código de honor compartido por ellas, tiene una doble dimensión –tanto interna como internacional– y constituye el posicionamiento populista más importante de Estados Unidos. Se caracteriza por la desconfianza entre el pueblo estadounidense y las élites que dirigen el país, especialmente en la costa este, y la convicción de sus integrantes de que las decisiones políticas y económicas tienen que estar orientadas a la defensa de los intereses de la clase media.

En el ámbito internacional, se exterioriza el código de honor estadounidense y se defiende una posición enérgica frente a aquellos percibidos como irrespetuosos ante el mismo y frente a los percibidos como enemigos de la nación estadounidense. Son reticentes a verse envueltos en conflictos armados que no aprecien dentro del interés estadounidense, y a menudo hostiles hacia las organizaciones internacionales, además de escépticos respecto de su papel en la política internacional. En el ámbito económico y comercial, la defensa de los intereses de la clase media resulta en gran medida compatible con la política arancelaria defendida por Trump a lo largo de sus dos mandatos. Un punto de especial interés es el de la simpatía que despierta Israel entre los miembros de esta comunidad, al que sienten como un importante aliado de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump no es una figura intelectual y no resultaba previsible un conocimiento previo de los postulados de esta corriente, pero hay voces que señalan que el conocimiento de la obra de Mead por parte del presidente estadounidense llegó de la mano de Steve Bannon, uno de los principales asesores de su primer mandato y de los principales representantes en el ámbito mediático de la corriente o movimiento MAGA –Make America Great Again– dentro del Partido Republicano.

En cualquier caso, sea o no importada, hay una evidencia empírica más que considerable que vincula la política del presidente Trump con el jacksonianismo, desde la posición prominente en que se colocó el retrato de Andrew Jackson en el Despacho Oval hasta discursos donde Trump se identifica con el propio Andrew Jackson y sus políticas.

Por supuesto, esta identificación jacksoniana no quiere decir que su política exterior responda exclusivamente a este posicionamiento. Además, hay vertientes que lo conectarían con el realismo político, como el rechazo a verse envuelto en una guerra por una cuestión de principios, o con el neoconservadurismo, como la defensa de Israel y la actitud enérgica frente a Irán. A esto cabe añadir que es necesario tener en cuenta que el presidente, a pesar de ser el decisor último, no es la única figura influyente dentro de la Administración.

No existe tampoco evidencia alguna de que el presidente Trump haya cambiado sus preferencias ideológicas en el marco de su segundo mandato, manteniendo las líneas generales en cuanto a visión del mundo del primero. No obstante, tal y como veremos en el segundo apartado, hay una serie de aparentes contradicciones que deben ser analizadas para tener una visión más clara de este punto.

b) El proceso de toma de decisiones

El primer mandato de Trump se caracterizó por un proceso de toma de decisiones que diversos analistas calificaron de disfuncional. Este proceso se distinguió por una pluralidad de visiones, así como de procedencias de sus integrantes. En esta presidencia hubo decisores del ejército como el jefe de Gabinete, John Kelly, el segundo consejero de Seguridad Nacional, Herbert McMaster, o el secretario de Defensa, James Mattis. También hubo CEO de grandes empresas como el primer secretario de Estado, Rex Tillerson, o el director del Consejo de Asuntos Económicos, Gary Cohn. No faltarían tampoco diplomáticos de carrera como John Bolton, líderes políticos como Mike Pompeo e incluso familiares del presidente.

Esta gran pluralidad de visiones iría desde el ya citado jacksonianismo hasta el realismo político de los militares, o desde visiones propias del liberalismo hasta las del neoconservadurismo de Cohn o Pompeo respectivamente. Con todo, la ausencia de un proceso decisorio ordenado también llevó a la Administración a mostrar una imagen de caos y disfuncionalidad.

«El proceso decisorio de la Administración Trump se caracterizaba por la presencia de una serie de decisores responsables»

Uno de los conceptos de mayor éxito durante este primer mandato sería el de Adults in the Room, formulado por el conocido periodista James Mann en un artículo publicado en la revista The New York Review of Books. Según este artículo, el proceso decisorio de la Administración Trump se caracterizaba por la presencia de una serie de decisores responsables, los conocidos como adults, que frenaban los peores impulsos de Trump y mantenían la política exterior dentro de márgenes aceptables. Entre ellos se encontraban Kelly, Mattis, McMaster y Tillerson. Si bien el sentido que tuvo originalmente esta figura era elogiosa, no todos comparten la misma postura hacia el desempeño de estos adults. A modo de ejemplo, John Bolton, devenido más tarde en un crítico importante de Trump, culpó a algunos de estos dirigentes de obstaculizar el cumplimiento de las preferencias del presidente Trump y de hacer su trabajo más complicado.

Tras una Administración Biden donde el principal problema de su proceso decisorio fue precisamente el contrario, la similitud de visiones y procedencias de los integrantes de su equipo hasta el punto de incurrir en acusaciones de groupthink, Trump regresa al poder.

«De los diferentes planteamientos de Trump en política exterior, hay dos puntos que destacan sobre los demás»

El equipo de la segunda Administración Trump es un equipo en el que las discrepancias de su primer mandato han dado paso a una mayor aquiescencia con las preferencias del presidente. Algo que también parece extenderse al propio Partido Republicano y a los principales legisladores, especialmente en la Cámara de Representantes, con un puñado de excepciones. Los perfiles son igualmente heterogéneos en su visión de la política exterior y poco tiene que ver la posición más ortodoxa de Marco Rubio con el jacksonianismo del vicepresidente Vance y las posturas no intervencionistas de la directora de Inteligencia, Tulsi Gabbard.

El propio presidente Trump, por otra parte, tiene ahora mucha más experiencia que en el primer mandato y parece ser más capaz de adaptar el proceso de toma de decisiones a sus preferencias. Cuestión distinta es que las pasadas tendencias a un cambio abrupto de posición y la incoherencia con alguna de las posiciones defendidas en campaña sigan suponiendo un lastre para su política exterior.

Es igualmente llamativo que las discrepancias internas del equipo de Trump, indiscutibles en ámbitos como el de los ataques a Irán o el de la aportación de ayuda a Ucrania, no hayan trascendido en la misma manera de lo que sucedió durante su primer mandato. Punto que también refleja el importante poder que ha adquirido el presidente Trump dentro de su partido y en la propia Casa Blanca. A este respecto, cabe también destacarse la influencia de figuras políticas externas, como el senador Lindsey Graham, que ha sabido maniobrar para ganarse la confianza del presidente, pese a que por sus posiciones intervencionistas no despierte siempre simpatías entre todos los sectores del movimiento MAGA.

Cambios y continuidades en los dos mandatos de Trump

De los diferentes planteamientos que el presidente Trump ha venido realizando en su política exterior durante sus dos mandatos, hay dos puntos de esencial importancia que destacan sobre los demás. El primero es el de su política comercial. El segundo es el de su promesa de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras que estuviesen fuera del interés nacional estadounidense. En especial las conocidas como «guerras interminables». A estos efectos cabe analizar estos puntos para poder observar de forma más profunda los cambios y continuidades entre sus dos mandatos en política exterior.

a) La política comercial de Trump

El ámbito de estudio de la geoeconomía ha tenido un particular desarrollo durante esta última década. Definido como el uso de diversos instrumentos económicos para conseguir objetivos de política exterior y seguridad nacional, ha sido uno de los elementos fundamentales utilizados históricamente por las grandes potencias y ha experimentado un importante resurgimiento en los últimos años.

Entre estos instrumentos, el presidente Trump se ha caracterizado de manera específica por el uso de los aranceles para tratar de recuperar una posición prominente para Estados Unidos en el ámbito de la industria y reducir así el déficit comercial. Estamos ante un punto en el que no hace ninguna distinción entre aliados y adversarios, y aparentemente ante un objetivo de naturaleza económica e incluso estratégica que en realidad responde también a motivaciones de política doméstica.

Las elecciones presidenciales estadounidenses son decididas en unos pocos estados clave que marcan la diferencia en el Colegio Electoral. En gran medida, todos estos estados han tenido en común haber experimentado los fenómenos de la desindustrialización y el desempleo, y sus electores han culpado de ambas cuestiones, en una parte no menor, a las políticas y acuerdos de libre comercio firmados por los predecesores de Trump. A modo de ejemplo destaca el famoso NAFTA o Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte. Más determinante aún puede considerarse la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio.

No es de extrañar a este respecto que la Administración Trump optase en su primer mandato por una doble estrategia. En primer lugar, abandonar o renegociar estos acuerdos de libre comercio. Así sucedió con el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio pactado por el presidente Barack Obama cuando el presidente Trump llegó al poder, o con la renegociación y reconversión del NAFTA. A nivel bilateral, la Administración renegoció también los acuerdos que tenía con países como Corea del Sur y Japón.

«El mayor crédito internacional lo obtuvo en su etapa final del primer mandato con el acuerdo económico entre Serbia y Kosovo, y con los Acuerdos de Abraham, el gran éxito diplomático por el que varios Estados árabes reconocieron al Estado de Israel»

Una segunda dimensión de esta estrategia, que forzaría ulteriores procesos negociadores, sería la de la política arancelaria. En este sentido, los aranceles resultaron un instrumento para forzar negociaciones bilaterales con otros Estados a efectos de lograr concesiones en su política económica y comercial para favorecer los intereses estadounidenses.

Los aranceles durante este primer mandato fueron mayoritariamente sectoriales y se centraron en la producción relacionada con el aluminio y el acero. A este respecto tanto aliados como adversarios fueron objeto de esta política. Sin embargo, el proceso negociador llevó a la suspensión de su aplicación a efectos de facilitar acuerdos. En este aspecto la gran excepción fue China, con la que Estados Unidos mantuvo un importante contencioso comercial y a la que se acusaba de ser la responsable de la pérdida de empleos estadounidenses.

En este segundo mandato Trump continúa su dinámica de imposición arancelaria, con ocasionales contramedidas y suspensión de su entrada en vigor en tanto se llega o no a un acuerdo. Sin embargo, ahora su aplicación parece mucho más general y quizá más irreflexiva. Trump defendió su consideración de «hombre arancel» y sostuvo que la palabra arancel es hermosa. A este respecto, la escenificación de una política de imposición arancelaria general y no sujeta a sectores determinados, que también ha sido aplicada de manera paralela, ha sido la tónica. La reacción hostil de los mercados ha favorecido la tendencia negociadora y, quizá, acelerado un proceso que hubiese tenido que producirse en cualquier caso.

A la Unión Europea, sin ir más lejos, se le ha impuesto un arancel general del 15%, con algunas excepciones y a cambio de la compra de material de defensa e inversiones. De forma similar, otros aliados como Japón y Corea del Sur han recibido un tratamiento similar. Este acuerdo, que ha supuesto una importante victoria política de Trump, ha sido muy criticado a nivel europeo y más en comparación con el 10% aplicado al Reino Unido. No obstante, debe tenerse en cuenta que en materia de comercio de bienes, es el Reino Unido quien tiene déficit con Estados Unidos.

En algunas ocasiones, esta política arancelaria no se ha aplicado con una finalidad de naturaleza económica sino política. Es el caso de la amenaza planteada por Trump –en su comparecencia junto con Rutte– de aplicar aranceles secundarios en caso de que Rusia no se avenga a aceptar un alto el fuego en Ucrania. De manera similar, pero más frívola, el presidente decidió aplicar un arancel del 50% a Brasil, al considerar que Jair Bolsonaro, su expresidente, estaba sufriendo una persecución política. Como también ocurrió en el caso de la India, donde se planteó una penalización por el comercio de petróleo con Rusia.

En definitiva, esta política arancelaria, que sigue los planteamientos ideológicos jacksonianos mencionados en el apartado anterior, muestra importantes continuidades con el primer mandato, si bien opacadas por la escalada y la discutible inteligencia estratégica en su aplicación durante este segundo.

«Su discurso de campaña fue crítico con el apoyo incondicional e ilimitado a Ucrania, al punto de culpar a la Administración Biden del estallido del conflicto y defender que él podría resolverlo en 24 horas»

b) Las guerras interminables y el rol de Trump como hacedor de la paz

Otro de los elementos característicos del presidente Trump fue el de su oposición a involucrar a Estados Unidos en nuevos conflictos armados. A este respecto, la naturaleza de esta oposición no se refiere a aquellos donde perciba que hay un interés nacional estadounidense en juego. Siguiendo la estela jacksoniana, la referencia es más bien a aquellos conflictos que podrían ser calificados como «guerras interminables» o de cambio de régimen. Esta oposición se remonta ya al año 2016, momento en el que criticaba los intentos por imponer la forma de gobierno estadounidense en el exterior.

Sin embargo, desde un primer momento hubo una importante excepción: el caso de Irán. A pesar de que la motivación de decisiones como la retirada del acuerdo nuclear y la política de máxima presión estaba dirigida a alcanzar un nuevo acuerdo que incorporase el programa de misiles balísticos o las intervenciones regionales iraníes a través de sus proxys, esto no hizo sino acelerar la posibilidad de un conflicto armado. De hecho, decisiones como el ataque aéreo ordenado por Trump que acabó con la vida del general Soleimani, comandante de la Fuerza Quds iraníes, hecho del que el propio primer ministro israelí Netanyahu se distanció, fueron el punto más cercano a un conflicto con Irán evitado tan solo por la falta de interés de ambas partes en que estallase.

Otro aspecto que el presidente Trump ha intentado cultivar es el de hacedor de la paz. Trump se ha querido construir una imagen de líder capaz de resolver conflictos y negociador de éxito. Un ejemplo importante de ello fue el inicio de un proceso negociador con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, que le llevó incluso a una breve visita a territorio norcoreano. Sin embargo, a pesar de las sucesivas reuniones entre delegaciones de ambas partes, este intento no tuvo éxito y se estancó en medio de discusiones sobre el concepto de «desnuclearización».

El mayor crédito internacional lo obtuvo, sin embargo, en su etapa final del primer mandato con la forja del acuerdo económico entre Serbia y Kosovo, o con los Acuerdos de Abraham, el gran éxito diplomático de su primera Administración por el que varios Estados árabes reconocieron al Estado de Israel.

Con todo, difícilmente se puede calificar este mandato de prudente o eminentemente pacífico. Trump buscó la paz, pero siempre desde una posición de fuerza, mientras que la rivalidad entre grandes potencias fue un elemento central del mismo, como se demostró en el deterioro de las relaciones con China o en un apoyo más enérgico a Ucrania frente a Rusia, pese a las acusaciones de colusión a su campaña. E igualmente ocurrió en su política antiterrorista.

Y en este segundo mandato no ha mostrado excesivos cambios respecto de este posicionamiento. Su discurso de campaña fue muy crítico con el apoyo incondicional e ilimitado norteamericano a Ucrania, al punto de culpar a la Administración Biden del estallido del conflicto y defender que él podría resolverlo en 24 horas. Esta posición, que se demostró incorrecta pese a las concesiones prometidas a Rusia y las críticas iniciales al presidente Zelenski, fue dando paso a una nueva política de apoyo militar, cuya financiación depende de los aliados europeos y no tanto de Estados Unidos. Un nuevo posicionamiento que aleja la pretendida modificación del equilibrio de poder y el objetivo de separar a Rusia de China; y empeorado, si cabe, por el alejamiento de un socio estratégico tan relevante como la India después de la imposición arancelaria justificada en la compra masiva de petróleo ruso por parte del país asiático.

«En el caso de Irán y la guerra en el Próximo Oriente, su posición no ha experimentado demasiados cambios desde su primer mandato y ha ofrecido, al igual que Biden, un apoyo decidido al primer ministro israelí»

En el caso de Irán y la guerra en el Próximo Oriente, su posición no ha experimentado demasiados cambios desde su primer mandato y ha ofrecido, al igual que Biden, un apoyo decidido al primer ministro israelí. De hecho, su decisión de bombardear las instalaciones nucleares de Irán se produjo a pesar de la importante oposición existente dentro del movimiento MAGA y se reivindicó como un éxito, aunque los efectos sobre el plan nuclear iraní aún están por ver. Por suerte, tanto para el presidente estadounidense como para los líderes iraníes, la posterior reacción mesurada iraní volvió a evitar un conflicto abierto. En cambio, y al igual que lo sucedido con Rusia en Ucrania, no se ha logrado la consecución de un alto el fuego en Gaza por la resistencia de los líderes israelíes.

Más suerte ha tenido el presidente estadounidense con otros conflictos donde su labor mediadora parece más exitosa, caso del reciente conflicto entre la India y Pakistán (la India ha criticado el papel principal de EE. UU., aunque Pakistán lo defiende), entre Armenia y Azerbaiyán, o entre el Congo y Ruanda. Y ya veremos hasta dónde llega el recentísimo acuerdo Trump para la paz en Gaza. Ahora bien, después del pretendido éxito de los bombardeos contra Irán, se abre la duda de si ello llevará al presidente Trump hacia una política más enérgica e intervencionista que en su anterior Administración.

El caso de Venezuela, con su decisión de enviar tres buques de guerra para combatir al narcotráfico, ha desatado especulaciones y una importante incertidumbre sobre la política hacia el régimen chavista de la Administración. A pesar del gesto ejemplarizante y del endurecimiento del discurso del presidente Trump hacia el país caribeño, no es previsible en este momento una intervención estadounidense dirigida a producir un cambio de régimen ni tampoco parece existir un plan claro para lograrlo, a diferencia de lo que sucedió en su primer mandato, cuando John Bolton ocupaba el puesto de consejero de Seguridad Nacional. Nada puede descartarse en caso de que se produzca una escalada en la tensión entre los dos países, pero, aparentemente, el escaso apetito de Trump por este tipo de políticas se mantiene.

Conclusiones

La presidencia de Trump, dividida en dos mandatos no consecutivos, ha sido una de las más atípicas de la historia reciente estadounidense. No existen precedentes cercanos que permitan plantear los cambios y continuidades entre dos mandatos separados por otra Administración distinta como la de Biden. De forma lógica, este interregno –que pretendía ser una ruptura con su primer mandato– ha condicionado la política exterior de Trump. Aunque no haya sido rupturista en todos sus aspectos, especialmente en aquellas cuestiones coincidentes con los planteamientos demócratas tradicionales, como el proteccionismo o la posición hacia China.

Es evidente que la doctrina populista jacksoniana de Trump ha marcado un punto de continuidad importante entre sus dos mandatos. Los aspectos que planteaba en su política comercial y de seguridad se han mostrado prácticamente idénticos. Y el discurso ideológico del presidente es prácticamente el mismo. No hay cambios substanciales ni en lo que respecta a su política económica y comercial, ni a la exterior y de seguridad.

Con todo, hay ciertas diferencias que podrían ser planteadas en términos de intensidad, centradas especialmente en el ámbito comercial. Si en su primer mandato el enfoque proteccionista fue más limitado y centrado en elementos sectoriales –con la principal excepción de China–, esta política proteccionista se ha generalizado en su segundo mandato y se ha vuelto más ambiciosa; aunque también menos racional por sus efectos en la economía. En cualquier caso, la firma de acuerdos comerciales como el suscrito con la UE ha constituido un importante éxito político para el presidente estadounidense.

Mientras que en materia de política exterior y de seguridad, como se preveía, los cambios no han sido tan destacados. A pesar de sus denuncias en campaña electoral hacia un conflicto como el de Ucrania, de relevancia menor para los intereses estadounidenses, las presiones internas y externas junto a su propia inconstancia y pulsiones personales –sobre la necesidad de mostrar una imagen de fortaleza–, le han llevado a mostrar importantes contradicciones en su posición. Así, ha combinado el apoyo militar a Ucrania, sufragado por sus aliados europeos, con un proceso negociador marcado por la visita del presidente Putin a Alaska el pasado 15 de agosto.

«En el proceso de toma de decisiones, los antiguos dirigentes del establishment presentes en su primer mandato han sido sustituidos por perfiles más políticos y mucho más proclives a ceder ante sus preferencias»

Menos sorpresa despierta su posición con Israel o ante el conflicto en Gaza, ante el apoyo decidido que el presidente estadounidense siempre le ha mostrado y su particular animadversión hacia su principal enemigo, Irán, que siempre fue el punto más cercano que hubo a una posible guerra para su Administración.

Aunque las continuidades hayan sido más importantes que los cambios, estos últimos han estado bien presentes, bien sea por su intensidad. Y su explicación viene mayormente determinada por el proceso de toma de decisiones, en el que los antiguos dirigentes del establishment presentes en su primer mandato han sido sustituidos por perfiles más políticos y mucho más proclives a ceder ante sus preferencias. La mayor experiencia de Trump respecto de su primer mandato también facilita que las opciones que defiende se vean cumplidas.

«Si una parte de su base, aunque fuese minoritaria, considera que las promesas de campaña no han sido respaldadas, Trump podría perder una de las dos Cámaras, provocando dificultades intensas, tal y como sucedió en su primer mandato»

Un punto importante a resaltar es el de la incertidumbre que la política de Trump podría tener para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. A modo de ejemplo cabe citar las eventuales dificultades económicas que podrían resultar de una política proteccionista sin un plan estratégico claro, la persistencia en seguir involucrando a Estados Unidos en las guerras de Ucrania e Israel –en caso de que los procesos negociadores puestos en marcha no tengan éxito– o la continuación de los problemas experimentados con el caso Epstein. Si una parte de su base, aunque fuese minoritaria, considera que las promesas planteadas en campaña no han sido respaldadas, el presidente Trump podría perder una de las dos Cámaras, provocando que la parte final de su mandato experimente dificultades intensas, tal y como sucedió en su primer mandato. Y ello podría allanar el camino hacia una presidencia de signo político diferente.

Blackwill, Robert D. y Harris, Jennifer M., War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft, Ed. The Belknapp Press of Harvard University Press, Cambridge Ma., 2016.

Bolton, John, The Room Where it Happened, Ed. Simon & Schuster, Nueva York, 2020.

Mann, James, “The Adults in the Room”, The New York Review of Books, 26 de octubre de 2017, disponible en: https://www.nybooks.com/articles/2017/10/26/trump-adult-supervision/

Mead, Walter R., Special Providence. American Foreign Policy and How it Changed the World, Ed. Routledge, Nueva York, 2002.

Putin, Vladimir y Trump, Donald, “President Trump Participates in a Press Conference with the President of the Russian Federation”, Casa Blanca, 15 de agosto de 2025, disponible en: https://www.whitehouse.gov/videos/president-trump-participates-in-a-press-conference-with-the-president-of-the-russian-federation/ Faes