Autocracia y corrupción

«Los autócratas tienden a admirarse unos a otros y a buscar apoyo mutuo, con independencia de la ideología original»

Xi Jinping y Vladimir Putin. | Sputnik/Sergei Bobylyov

En entregas anteriores de esta serie de artículos sobre los autócratas (THE OBJECTIVE 29/08/2023, 06/05/2025 y 23/09/2025) analizábamos el gran número y protagonismo de las autocracias en la política mundial; señalábamos la voluntad de permanencia más allá de lo que permiten las leyes como la principal característica del autócrata, subordinando todas las tropelías que cometen contra las leyes al mero afán de supervivencia; e identificábamos las fortalezas y debilidades de los dos principales subtipos de sistemas democráticos, la democracia parlamentaria y la presidencialista, apareciendo este último estadísticamente como el más susceptible de ser subvertido por un autócrata.

Decíamos también que los autócratas —cuya lista desde entonces se ha visto felizmente reducida en dos criminales, El Assad y Maduro, poca disminución aún para el número total e influencia de los que quedan y los que aspiran— tienden a admirarse unos a otros y a buscar apoyo mutuo, con independencia de la ideología original y de su lugar en el tradicional espectro izquierda-derecha. Prefieren la relación o la vecindad con otro tirano, por diferente que sea su ideología (véase, por ejemplo, la «amistad eterna» que se han jurado el comunista Xi Jinping y el muy conservador Putin, la excelente relación de este con comunistas de distinto pelaje, y hasta con el régimen teocrático de Irán), antes que soportar el peligro de contaminarse de las decrépitas democracias, para ellos llenas de defectos (o así lo declaran).

La corrupción sistémica

Pero hay otra relación non sancta, la que une a las autocracias con la corrupción, que merece ser investigada, porque, a primera vista, las autocracias no solo traen restricción de las libertades personales y sociales y, por supuesto, como ya hemos mostrado anteriormente, la perpetuación del líder, sino también un aumento de la corrupción. A ello vamos a dedicar este trabajo.

En primer lugar, conviene establecer qué es exactamente la corrupción. A la que nos referimos es la tercera acepción del diccionario de la RAE:

«En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores»

Lo que inevitablemente implica abuso de autoridad por parte de funcionarios que deberían velar por el bien general. Efectivamente, estamos interesados en ver qué organizaciones políticas y de qué manera favorecen el uso de bienes públicos para fines particulares, no porque se produzcan ganancias indebidas para unos individuos, sino porque corroe el funcionamiento del Estado.

La etimología de la palabra corrupción viene del latín corruptio, que a su vez procede de co («conjunto») y rumpere («destruir»). Y no sin razón: un sistema que tolera la corrupción disuade las inversiones y toda iniciativa económica, por miedo a gastos inesperados y a la competición desleal, y hace la economía menos eficiente. Y una de las consecuencias de todo ello, en la que los tiranos no reparan, es que los ingresos legítimos del Estado disminuyen.

La corrupción, más que un asunto legal, es un asunto de orden ético y moral; más que una cuestión personal, es una cuestión sistémica. En efecto, un régimen corrupto puede hacer leyes que permitan, incluso que favorezcan, la corrupción. Ello la pone fuera del alcance de la ley y hace más difícil perseguirla, pero no la hace menos dañina para el Estado y para el bien general.

La legalidad de la corrupción llega al extremo de que existen los llamados «paraísos fiscales», Estados donde se permiten transacciones en las que no importa el origen del dinero —que bien puede proceder del delito, el llamado blanqueo de capitales—, ilegales en la mayoría de los demás Estados, particularmente en los originarios de esos capitales, haciendo la corrupción aún más difícil de perseguir. Y no solo los Estados independientes: dentro de EEUU, los estados de Delaware y Luisiana son notorios por sus prácticas laxas en este aspecto. Inútil es señalar que no están entre los más prósperos. (Por cierto, el nombre de «paraíso» es evocador, pero procede de una mala traducción del inglés, que hace años confundió de manera serendípica el término original más preciso haven («refugio») con heaven («paraíso»).

Relación estadística entre democracia y corrupción

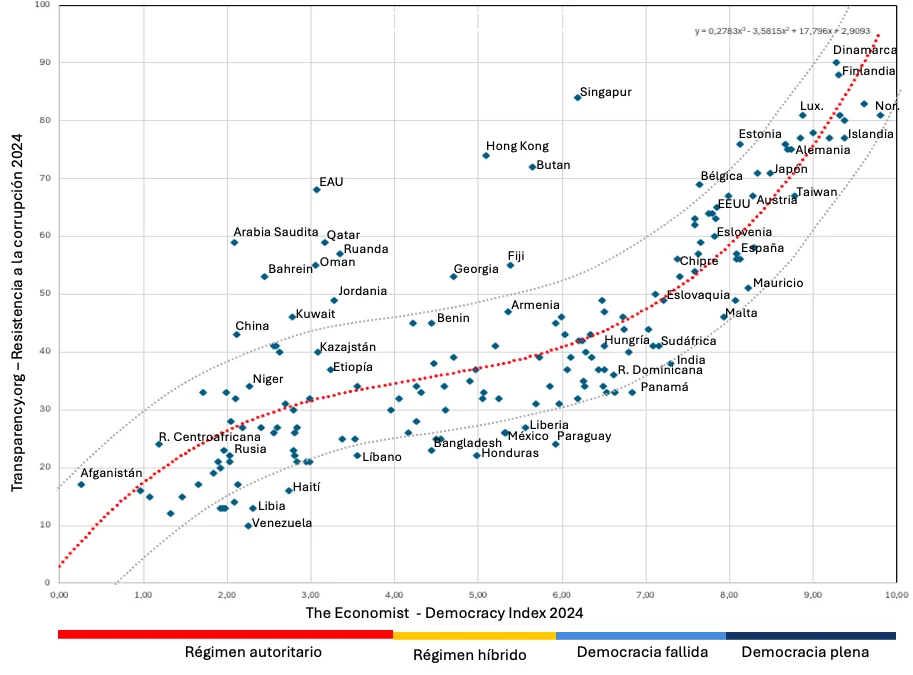

Para analizar esta relación y verificar si es posible lo que el instinto nos dice, hemos utilizado el índice de democracia que compila la prestigiosa revista The Economist y el índice de corrupción que elabora la organización Transparency.org, ambos para el año 2024, que es la edición más reciente en ambos casos.

Ambas tablas, elaboradas por distintas organizaciones, usan criterios dispares, al extremo de que las dos listas de países no son idénticas (en nuestros cálculos se han eliminado los que aparecían solo en una de las dos; en todo caso, los eliminados no son países política o económicamente significativos). Ello tiene la ventaja de que nuestros cálculos están libres de cualquier tendenciosidad que pudiera sospecharse de un solo autor de las dos listas.

Hemos elaborado un gráfico con los índices de democracia y corrupción de los 166 países comunes a ambas listas. El resultado se puede ver en la figura (donde no se han rotulado todos los nombres por falta de espacio).

El eje de abscisas representa el nivel democrático de 0 a 10, creciente cuanto más perfecta es la democracia. Se han señalado con colores las categorías que The Economist asigna: democracia plena, superior a 8 (25 países); democracia fallida, de 6 a 8 (46); régimen híbrido, de 4 a 6 (36); régimen autoritario, menor de 4 (59).

En el eje de ordenadas figura el índice de corrupción de 0 a 100, creciente cuanto menor es la corrupción, o mayor la resistencia a ella si se prefiere. Hay 50 países con puntuación igual o superior al valor medio de 50, y 116 por debajo. La mediana estadística —igual número de elementos por encima y por debajo— está en un descorazonador 40.

No resistimos la tentación de consignar que la puntuación de España (56 y 8,13) está dentro, aunque por poco, de las democracias plenas, y supera también por muy poco el límite de 50 en corrupción, bajando en 2024, según Transparency.org (y, por supuesto, en la percepción pública), alejada y alejándose más del núcleo mayoritario de socios de la UE. De estos, solo siete de los 27 tienen en 2024 notas de corrupción peores que las de España: Italia (54), Polonia (53), Grecia y Eslovaquia (49), Malta (46), Bulgaria (43) y Hungría (41). Este último es el caso más notable, no solo por sus valores en ambos parámetros, muy inferiores y alejados del resto de los miembros de la UE, sino por un constante deterioro detectado por Transparency.org que comenzó, no sorprendentemente, en 2010, coincidente con el paralelo deterioro de las libertades públicas.

Una primera inspección de la figura nos revela con datos lo que la intuición ya nos decía: cuanto más perfecta es una democracia (siempre según The Economist), mayor es su resistencia a la corrupción (medida por Transparency.org), y en ello la línea de regresión calculada no deja lugar a dudas.

Pero también se pueden observar otros hechos menos intuitivos. No sólo las democracias plenas, que en su mayoría son miembros de la Unión Europea, monarquías o repúblicas casi todas parlamentarias, tienen niveles de corrupción mucho menores, sino que están más agrupadas respecto a la línea de regresión, o, en otras palabras, apenas hay casos que se salgan de la zona contigua a esa línea.

Pero conforme bajamos por la escala de la pureza democrática (democracias fallidas, regímenes híbridos…), no solo la corrupción avanza (o la resistencia a ella retrocede), sino que la nube de puntos se vuelve más dispersa. Aparecen desviaciones de la norma, como por ejemplo en los casos de regímenes poco o muy poco democráticos con excelentes niveles de resistencia a la corrupción (Singapur, Hong Kong, Bután, Emiratos, Bahréin, Catar, Arabia…), perfectamente comparables con, incluso superiores a, los de las democracias plenas. También, aunque en menor medida, y sobre todo ya más abajo, entre los regímenes autoritarios, aparecen países cuyo nivel de corrupción es tan abismal que deja pálidos incluso a sus ya poco recomendables vecinos en la escala democrática (Paraguay, Honduras, Venezuela, Libia, Haití…).

Otra observación menor es que en la parte superior diferencias pequeñas en calidad democrática se corresponden con diferencias relativamente mayores en corrupción, y lo mismo ocurre en la parte inferior de la tabla.

Todo esto nos debería dar pistas sobre la relación entre las dictaduras y la corrupción, y sobre cómo estas dos lacras se retroalimentan.

La primera y más evidente conclusión es que la rendición de cuentas, intrínseca en un sistema donde el relevo por otro dirigente al cabo de un tiempo determinado, probablemente de distinta ideología, es el primer freno contra la extensión de la corrupción, que requiere tiempo para establecerse y alcanzar un estado de impunidad. La espada de Damocles del fin del gobierno permisivo impide su crecimiento, y ya hemos visto que el primer objetivo del aspirante a tirano no es otro que su permanencia en el cargo, como bien ilustra el caso del tirano Maduro, que la ha prolongado más allá de lo realizable, de lo prudente incluso desde su punto de vista, con los resultados vistos. Es, pues, el deseo de permanencia del tirano el principal abono de la mala hierba de la corrupción.

La segunda es que la corrupción es deliberada; no es un efecto indeseado que surge contra la voluntad del déspota, y la demostración está en esos regímenes autoritarios o híbridos que antes hemos hecho notar, con excelentes notas en resistencia a la corrupción, sobresaliendo por encima de la zona media (entre 2 y 6 de democracia y por encima de 50 en corrupción). Ello demuestra que los mecanismos para coartarla en estados opresores también existen; cabría incluso aventurar que están reforzados, pues no son muy diferentes de los que se emplean para reprimir disidencias. No es una cuestión de tener una legislación detallada, que cubra todas las posibilidades y que ocupe debates interminables en los parlamentos tratando de cerrar cualquier resquicio legal; es más bien una cuestión de voluntad, de que haya leyes, por pocas que sean en número, que sean inflexibles y acarreen penas severas, ya que éste es el verdadero disuasor. Y, por supuesto, que el poder judicial no esté colonizado por el tirano. Un complicado laberinto legal es un refugio para el corrupto. Tácito escribió: «Plurimae leges, corruptissima republica».

La tercera es que los estados no están distribuidos en el diagrama al puro azar. No es casualidad que los que más se relacionan entre sí tienden a tener niveles similares de corrupción. Ya se ha citado el grupo razonablemente homogéneo de la UE, pero se puede también observar el grupo de monarquías árabes, y en el otro lado el de las naciones sudamericanas. Y es que la corrupción se manifiesta claramente en las relaciones comerciales internacionales, que son preferentemente entre vecinos. El presidente Trump, por orden ejecutiva del 10 de febrero pasado, suspendió la aplicación de la Foreign Corrupt Practices Act de 1977, que prohíbe a los ciudadanos americanos sobornar a funcionarios extranjeros, asombrosamente aduciendo que esa suspensión redundaría en «mayor negocio para América», demostrando así no sólo su indiferencia por la corrupción como táctica comercial, como si ello solo contaminara al sobornado pero no al sobornador, sino también, más importante para nuestro estudio, la evidencia de que en 1977 sí tenían en EEUU una idea clara de que la corrupción también se contagia a través de las fronteras, y legislaban para impedirlo.

Los mecanismos por los cuales las autocracias se convierten también en estados corruptos tienen mucho que ver con que el sátrapa tiende a apoyarse en gente de su confianza, más bien que en profesionales eficaces. Familiares, amigos, élites del partido forman una red muy resistente; unos a otros se apoyan, y consideran que sus ganancias ilícitas son parte de lo que se les debe por su lealtad al jefe. Una cleptocracia es el resultado.

Un caso canónico es el de Rusia. El colapso del comunismo, que se presumía socialmente igualitario (ya sabemos que en la práctica bastante menos), dejó abierta la posibilidad de asumir la propiedad de empresas a los funcionarios comunistas que hasta entonces las regentaban en nombre del partido. El cambio se llevó a cabo muy rápidamente, y pronto apareció una nueva clase pudiente, los llamados oligarcas, que empezó a ejercer, en razón de su fortuna, una influencia política que tal vez su posición anterior en el partido nunca les hubiera permitido.

En general, en las repúblicas que se independizaron de la URSS y en las periféricas también comunistas (la «esfera de influencia»), el proceso se recondujo al cabo de unos años, pero en el corazón de la antigua URSS, Rusia, surgió en el año 2000 un ambicioso político que, por medio de sucesivas maniobras legales, logró convertir su inicial límite presidencial de ocho años como máximo en un estupefaciente 36 —por ahora; veremos cuando llegue 2036—, y con ello convertirse en el perfecto ejemplo de autócrata, y la oligarquía floreció, alcanzando un inigualable poder e influencia en los asuntos de Estado. La abismal posición de Rusia en el diagrama es la consecuencia. Esto muestra que no solo la autocracia promueve la corrupción, sino que lo contrario también ocurre. Autocracia y corrupción son hermanas siamesas.

Conclusión

Las conclusiones más relevantes han sido ya expuestas al analizar el diagrama: íntima relación entre el nivel de democracia y la corrupción; evitabilidad de la corrupción incluso en estados poco democráticos; y contagio entre afines, aliados y vecinos, tanto de la corrupción como de la resistencia a ella.

Pero podemos añadir la paradoja de que, a menudo, el aspirante a autócrata lo hace en un contexto de repudio a prácticas laxas de gobiernos anteriores, prometiendo, de la mano del «hombre fuerte» que para remediarlo se postula, firmeza en la aplicación de la ley y limpieza, justamente las virtudes más ausentes en las autocracias. Añádase que la necesidad del tirano de apoyarse sólo en leales le obliga a reducir el número de sus apoyos, y el círculo vicioso de exclusión del profesional en beneficio del familiar, el amigo o el devoto del partido —cuyas manos no hay garantía de que sean escrupulosas, pues ello no tiene que ver con la fidelidad al líder— pone en ellas el manejo del erario, en cantidades con órdenes de magnitud tan por encima de las que pueden hacer rico a un individuo que la tentación se hace irresistible.

Y, como satíricamente dijo Píndaro: «El primero de todos los bienes es la riqueza, una buena fortuna. Luego, si fuera posible, una buena reputación».

Fernando del Pozo, Almirante (Ret) de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y analista de seguridad internacional en el Centro para el Bien Común Global de la UFV