Cada desprecio de Juan Carlos en sus memorias es un regalo para la reina Letizia

«No hay culpa, apenas alguna ‘travesura’; no hay examen, sino ajuste de cuentas»

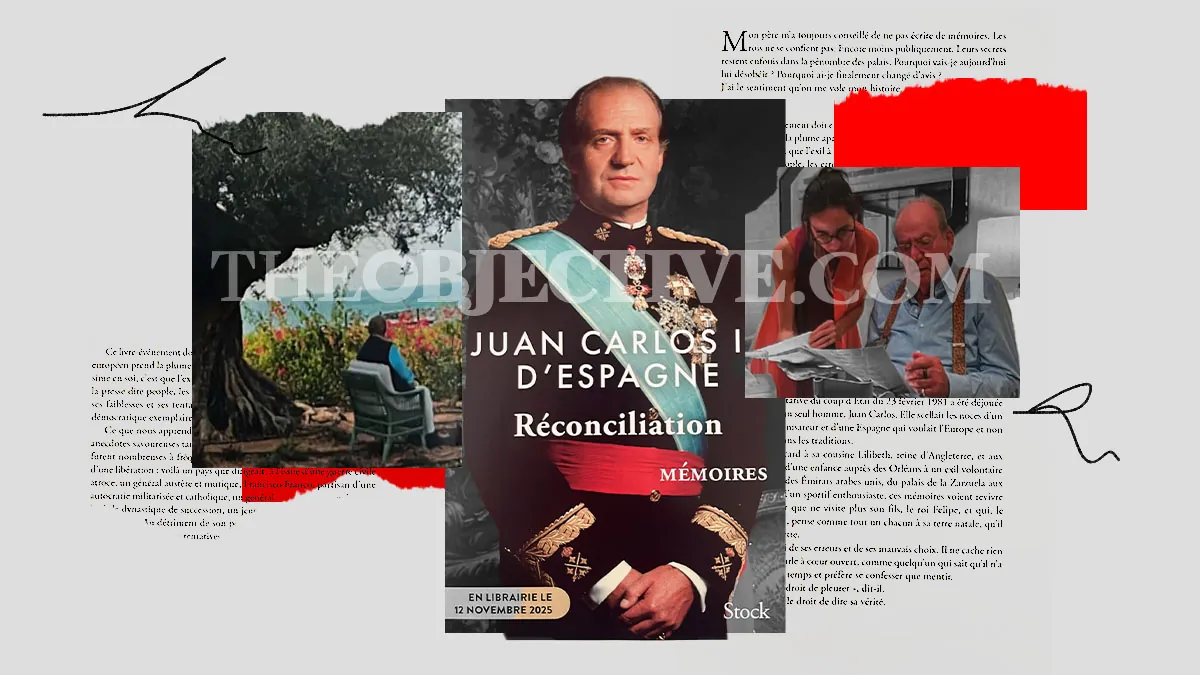

Ilustración de Alejandra Svriz.

Se acerca la Navidad (sí, lo sé, da miedo porque apenas ha comenzado noviembre), descubrimos los primeros turrones en las estanterías de los supermercados y las editoriales calientan motores para presentar los títulos que aspiran a convertirse en superventas como regalo estrella de estas fiestas. Uno de ellos, Reconciliación, ha salido a la venta en Francia y llegará a nuestro país, su principal mercado, el próximo 3 de diciembre. Llegará con toda una brutal campaña de promoción, pero no hecha por Planeta, sino por la prensa escrita, por los programas de televisión, por las redes sociales… Y por nosotros mismos, qué le vamos a hacer, porque es todo un notición: las desmemorias del rey emérito. Perdón, quería decir las memorias.

Para empezar, hagamos un ejercicio de fantasía, ¿se imaginan que Juan Carlos I hubiera comenzado con una dedicatoria tipo «A Bárbara Rey y Corinna, las dos mujeres que me han sabido entender»? O «A Antonio Tejero, por darme la oportunidad de lucirme en una noche muy especial». Ya que él se permite fabular, no hay razones para que nosotros no hagamos lo mismo.

Al parecer, estamos ante el relato de un hombre herido, «robado» de su historia, obligado a recurrir a la pluma (como comprenderán, no digo que sea la suya porque a estas alturas no cuela) al serle hurtado el relato. Podría haber sido un gesto íntimo, honesto, incluso terapéutico. Pero en la práctica es un espejo empañado: unas memorias en las que se reivindica como protector de la institución, padre incomprendido, monarca que trabajó por España… Todo muy bonito si no tuviéramos otra versión, la judicial. Y como con ella, una vez destapado el engaño, la autocensura de la prensa saltó por los aires, descubrimos toda una ristra de anécdotas, ejem, que le llevaron a huir a Abu Dabi.

Lo primero que sorprende es la arrogancia con la que reivindica su papel en la Transición. «La democracia no cayó del cielo», dice, y recuerda que en sus inicios «tuvo todos los poderes» y que, de haberse negado a firmar alguna pena de muerte, los generales lo habrían derrocado. Lo evoca con el tono solemne del mártir que reclama gratitud. Por eso llama la atención su deseo de dejar constancia del respeto, cariño, incluso su nostalgia hacia la figura de Franco en momentos como los que vivimos.

Hay un terreno donde la versión de Juan Carlos roza la autoparodia: el 23-F, con un guion perfecto para una peli de superhéroes democráticos. En ningún momento se pregunta por qué tanta gente duda de su papel, ni reconoce que su entorno militar y cortesano fue el que alimentó las confusiones de aquellos días. La historia, según él, tiene una sola versión: la suya.

Por eso, cuando asegura que ha escrito sus memorias «a corazón abierto y sin concesiones», lo que se percibe es exactamente lo contrario: un ejercicio calculado de autoindulgencia. No hay culpa, apenas alguna «travesura»; no hay examen, sino ajuste de cuentas. Dice querer reconciliarse con España, pero todo suena a defensa propia: aceptemos su versión y olvidemos las otras.

Por eso el título, Reconciliación, suena a ironía suprema: el libro reabre heridas, agranda distancias y, sobre todo, demuestra que el emérito sigue hablando desde un pedestal del que cayó hace tiempo, por mucho que no lo acepte. Su relación con el país parece la de un amante despechado que insiste en que fue incomprendido. «No olvides que heredas un sistema que yo he construido», dice a su hijo. Como si la democracia española fuera su legado personal, un castillo de arena que él levantó con sus propias manos y que los demás han desfigurado.

Pero lo más llamativo no es lo que cuenta, sino lo que calla. No hay una línea honesta sobre el dinero saudí, los millones ocultos, las fundaciones opacas o la cacería de Botsuana. Ninguna mención a Corinna y la fortuna que le reclama. Sí, menciona «un grave error» o «una estupidez», pero lo hace como quien reconoce haberse equivocado de corbata, no de ética.

Ese olvido selectivo alcanza también a su familia. La relación con su hijo Felipe aparece descrita como una herida: dice que el actual monarca le «dio de lado por deber» y que se enteró de su exilio cuando ya estaba en el avión. No hay reproche abierto, pero sí victimismo: el padre que se siente traicionado por el hijo, el rey —ya sin corona— que aún no entiende que, en democracia, las instituciones pesan más que los afectos.

Y luego está Letizia. Qué obsesión. Hay mucho de clasismo y misoginia en el rechazo a su figura: una plebeya que llega a Palacio y, con artimañas de mujer manipuladora, controla a su marido, lo aparta de todos y lo mantiene aislado de los suyos. La retrata como una figura fría, disruptiva, incapaz de «mantener la unidad familiar». En el libro late la acusación de ser una influencia corrosiva, la responsable de que la familia se fracture y el protocolo se modernice más de la cuenta. Nunca ha perdonado que su nuera represente todo lo que él desprecia: independencia, discreción y control. Ella no juega a su juego. Y él no soporta perder.

Pero con Sofía, su esposa, el tono cambia. La trata con delicadeza, como símbolo de integridad, como la mujer que «siempre estuvo ahí». Una reverencia que suena más a coartada moral que a homenaje sincero. Porque al ensalzar a Sofía —la esposa paciente (y cornuda)— y denigrar a Letizia —la reina moderna—, el emérito establece su propio canon de feminidad: la que calla es digna; la que opina, peligrosa. No es consciente de que, con ese simplismo rancio, cada desprecio que le hace a su nuera es un regalo, una prueba de que la reina ha tenido un papel clave.

Sabiendo lo que sabemos ahora, ¿qué habría sido de la imagen de la princesa Leonor de haberse codeado con Froilán en sus noches locas? ¿Se imaginan a la infanta Sofía en plan influencer como Victoria Federica? Al final, la realidad le ha dado la razón a Letizia: la Familia Real debía quedar reducida a la mínima expresión, encapsulada, ajena al resto para salvarse de los escándalos y la corrupción.

Al final, lo que queda claro es que estas memorias no revelan quién fue Juan Carlos I, solo confirman cuánto le cuesta dejar de serlo.