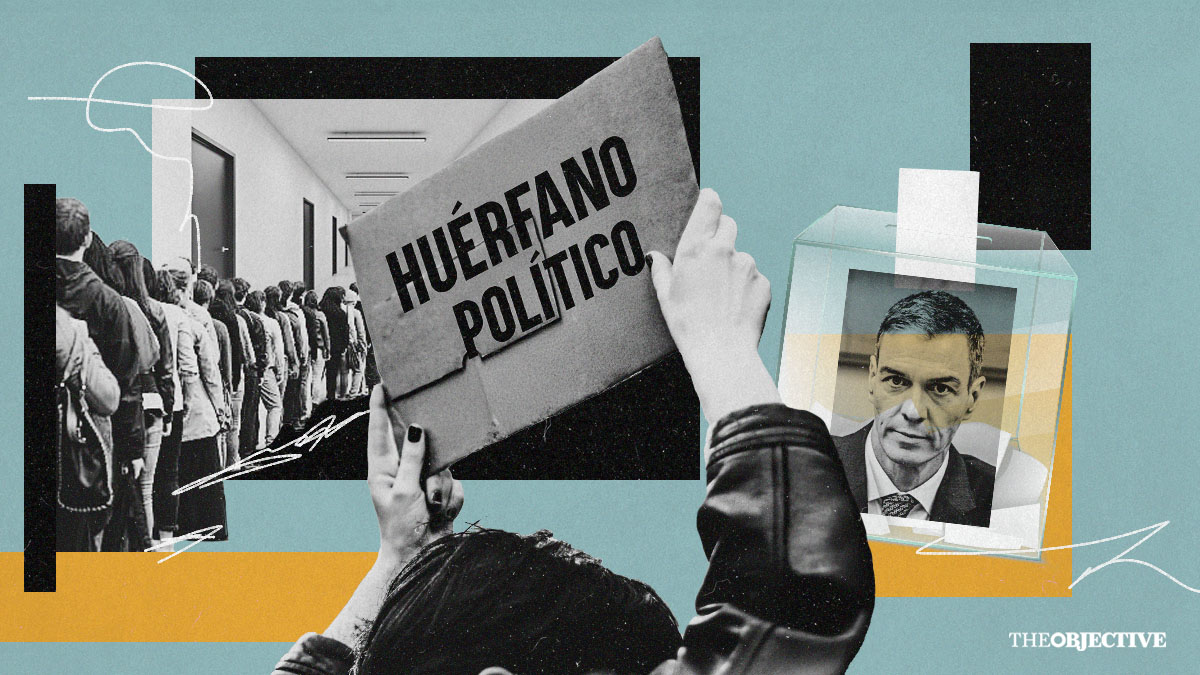

¿Huérfanos políticos?

La oposición socialdemócrata y la liberal diagnostican la enfermedad, pero renuncian a buscar el tratamiento

Ilustración de Alejandra Svriz.

En España se ha popularizado una expresión tan cómoda como engañosa: la «orfandad política». La utilizan algunos votantes progresistas que dicen no reconocerse ya en el PSOE. Incluso Felipe González aseguró sentirse «huérfano de representación» si Pedro Sánchez seguía al frente del partido. Pero la metáfora, repetida sin reflexión, encubre un hecho elemental: en una democracia nadie está condenado a la orfandad. La representación no se hereda: se elige. Y si no convence, se cambia.

El problema no es la falta de oferta política, sino la resistencia psicológica a abandonar una identidad partidista convertida casi en lealtad tribal. Durante años, una parte del electorado socialista ha aceptado —a veces con resignación, a veces con indiferencia— una deriva institucional difícil de justificar en una democracia que aspire a estándares altos: una amnistía pactada con los mismos actores que desafiaron el orden constitucional; una dependencia estructural de fuerzas independentistas; la ocupación partidista de órganos públicos; la ausencia de presupuestos; y la negativa sistemática a asumir responsabilidades políticas en casos sensibles de corrupción que afectan directamente al presidente del Gobierno. Pese a ello, ese mismo electorado sigue anclado en la retórica del «no hay alternativa», como si el pluralismo fuese un lujo opcional.

Lo más llamativo no es la crítica, sino la inacción. La socialdemocracia española vive una contradicción flagrantemente visible: diagnostica la enfermedad, pero renuncia a buscar el tratamiento. Y lo mismo hace la oposición de centroderecha y los medios críticos con el poder, que nos aburren a diario documentando una y otra vez lo que ya sabemos de sobra, como si del diagnóstico de la podredumbre pudiera surgir por sí mismo la cura. Mientras tanto, quienes podrían liderar una renovación —exdirigentes, cuadros medios, votantes informados— optan por una queja testimonial y mediática antes que por la construcción política. Es la forma más sofisticada de inmovilismo.

La historia española demuestra que los partidos no son ni eternos ni imprescindibles. El PSP de Tierno Galván, el socialismo catalán y el aragonés se integraron en el PSOE; el Partido Socialista de Andalucía desapareció; el socialismo gallego se transformó en el BNG. Más tarde, CDS, UPyD o Ciudadanos irrumpieron para llenar huecos que los partidos tradicionales habían dejado abiertos. Que estas experiencias hayan fracasado no elimina la evidencia de fondo: cuando la ciudadanía percibe que un partido ya no sirve, crea otro. Lo anómalo es que hoy, pese al malestar explícito, siga sin surgir una alternativa en el espacio socialdemócrata.

España afronta desafíos que no admiten parches: la sostenibilidad del Estado del bienestar, el acceso a la vivienda, la gestión inteligente de la inmigración, la transición tecnológica y el encaje territorial de las nacionalidades históricas. Abordar estos retos exige instituciones fuertes, reglas claras y un mínimo consenso político. Y nada de eso es viable si la vida institucional continúa subordinada a necesidades coyunturales de supervivencia parlamentaria y el país sigue dividido por la mitad.

«España necesita un actor político que rompa la lógica de bloques y recupere la racionalidad institucional»

Una regeneración real pasa por reformas que no requieren épica, sino voluntad: una ley electoral más proporcional y con listas abiertas; partidos con democracia interna verificable; independencia efectiva de los medios públicos; despolitización del poder judicial y del Tribunal Constitucional; protección de la función pública frente a la colonización partidista; y un marco territorial pactado que clarifique de una vez las reglas del juego en Cataluña y el País Vasco o que, tras un proceso democrático, racional, reflexivo y pactado, les conceda la independencia, si es eso lo que finalmente desean por una clara mayoría social.

Lo que España necesita es un actor político que rompa la lógica de bloques y recupere la racionalidad institucional. Una fuerza socialdemócrata o liberal–progresista (las etiquetas son lo de menos) que pueda dialogar con la fuerza más votada —sea PP o un PSOE sin hipotecas internas—, que no demonice a ningún partido, que condicione la acción de gobierno desde la responsabilidad y que desactive de raíz la narrativa infantil de «nosotros o el caos» que ha impregnado la política española en la última década.

La cuestión central no es si existe espacio para una alternativa, sino por qué quienes la reclaman no dan el paso. El tiempo corre y la ventana no permanecerá abierta indefinidamente. En democracia, la orfandad política no es un destino trágico: es una elección. Quien se declara huérfano renuncia, en realidad, a ejercer su capacidad de crear nuevas opciones. Y no queda ya margen para seguir delegando esa responsabilidad en otros.