Cribados de mama: lo de Andalucía es solo el primer aviso de un problema nacional

Esta grieta de la sanidad andaluza ha puesto de manifiesto algo directamente relacionado: la escasez de radiólogos

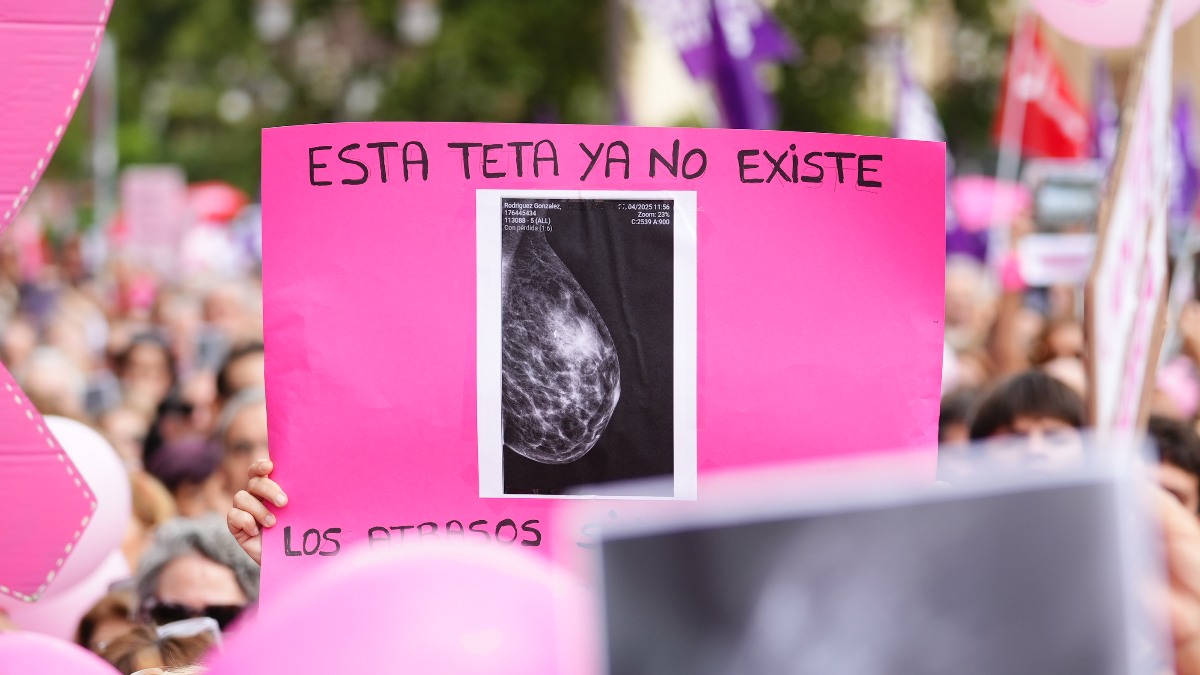

Imagen de la concentración convocada por la asociación Amama. | EP

Se cumple un mes desde que estalló la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. El pasado 1 de octubre, la Junta de Andalucía reconoció que varias mujeres sometidas al programa de detección precoz del cáncer de mama habían sufrido «retrasos injustificados» en sus diagnósticos debido a un fallo de comunicación tras realizarse la primera mamografía. Sin embargo, no fue hasta el 24 de octubre cuando la Consejería de Sanidad concretó el alcance del problema: 2.317 mujeres afectadas, de las cuales el 90% se concentran en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En consecuencia, dimitieron la consejera de Salud, Rocío Hernández, y dos directivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. No obstante, a día de hoy, siguen abiertas varias incógnitas: ¿por qué no se informó a esas mujeres de los resultados en tiempo y forma? ¿Qué falló en el sistema sanitario para que se produjera un error de tal magnitud? ¿Por qué la mayoría de los casos se concentran en un único hospital? La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias para aclarar los hechos, y habrá que esperar a sus conclusiones para conocer la verdad completa. Mientras tanto, y a ocho meses de las elecciones autonómicas, la oposición ha encontrado en esta crisis una oportunidad política y no ha dudado en utilizarla como arma de desgaste contra el Gobierno andaluz, acusándole de privatizar el servicio.

El Gobierno andaluz ha capeado las embestidas señalando que fue María Jesús Montero la que decidió en 2011, durante su etapa como consejera de Salud de la Junta de Andalucía, eliminar del protocolo de cribado del cáncer de mama cualquier referencia a plazos específicos para comunicar resultados dudosos. Este protocolo sigue aún vigente. Y entre unas cosas y otras, lo único claro es que 2.317 mujeres afectadas siguen sin respuesta al porqué de los retrasos.

El origen del problema

A la espera de las conclusiones de la Fiscalía, lo que sí se conoce hasta ahora es el origen del problema. El programa andaluz de detección temprana del cáncer de mama se basa en el envío de cartas a mujeres andaluzas de entre 49 y 71 años —aunque inicialmente solo se dirigía a las de 50 a 65—, ampliación que se produjo bajo el mandato de Juanma Moreno. Tras recibir la citación, las mujeres acuden a realizarse una mamografía, cuyos resultados pueden clasificarse en cinco posibles categorías (método BI-RADS):

El nivel 1, que significa que no se ha encontrado nada; el nivel 2, que indica que se ha encontrado una lesión, pero benigna; el nivel 3, cuando se ven lesiones probablemente benignas, o con un riesgo de ser malignas inferior al 2%; el nivel 4, que indica lesiones sospechosas de malignidad; y el nivel 5, para lesiones altamente sospechosas de ser malignas. También hay un nivel 0, cuando el estudio de la mamografía no es concluyente y el radiólogo no tiene elementos suficientes para categorizar los resultados en alguno de los otros niveles.

Cuando los radiólogos categorizan sus hallazgos de nivel 4 o 5, los médicos derivan a las mujeres para que se sometan a pruebas complementarias, sea una ecografía, una biopsia o la prueba que los especialistas consideren, para concluir el diagnóstico. También cuando el estudio no es concluyente, el nivel 0, se llama a la participante para más pruebas y aclarar los resultados.

Cuando los hallazgos son de nivel 1 o 2, no se hace nada, porque se ha visto que no hay nada maligno. Simplemente, se emplaza a las mujeres a volver a participar en la próxima ronda de cribado en dos años. El problema es cuando hay un caso de nivel 3, es decir, cuando las lesiones casi seguro serán benignas, pero la garantía no es del 100%. Según los expertos consultados, hay programas que plantean la derivación para más pruebas y otros que proponen un seguimiento interno, recomendándole un control, por ejemplo, a los 6-12 meses, dependiendo de la Comunidad.

Ahí es donde está el punto negro que ha desembocado en esta crisis. 2.317 mujeres no recibieron aviso (primero mediante llamada telefónica y después con una citación para una nueva prueba) de que estaban en ese estado. La Fiscalía, independientemente de la guerra política —a la que todavía le quedan varios episodios— tendrá que aclarar si los fallos en la comunicación a estas mujeres responden a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios y si se aplica en todo el sistema sanitario público o solo en algunos centros.

Falta de radiólogos

Esta grieta de la sanidad andaluza ha puesto de manifiesto otro asunto relacionado: la falta de radiólogos en España. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran que la media de radiólogos por cada 100.000 habitantes es de 9,15, un 15% menos de profesionales que la media europea, cifra que varía según la comunidad autónoma.

La media de los 27 países está en 127 por un millón de habitantes, pero España baja 22, hasta los 105, datos que están muy lejos de países como Suecia, que está en 270 profesionales de este ámbito. Es una situación en la que insisten desde hace mucho tiempo —y con poco éxito— los radiólogos. Las pruebas de imagen (mamografías, ecografías, TAC o resonancias) han crecido tanto en los últimos años que las plantillas no dan de sí.

En Andalucía, por ejemplo, hace tan solo cinco años, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hacía 245.000 mamografías. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que ahora se ha duplicado: «Casi medio millón de mamografías» al año. Los expertos consultados explican que cada mamografía hecha dentro de los programas de cribado debe ser evaluada por dos radiólogos. Si los diagnósticos coinciden, el proceso continúa sin problemas; pero cuando hay discrepancias, se requiere una tercera lectura, lo que aumenta significativamente la carga de trabajo.

Esta necesidad de más profesionales especializados no siempre puede satisfacerse, y como consecuencia, las listas de espera se alargan por encima de lo recomendable. Se trata de un problema estructural que sufre toda España, que arrastra desde hace años y que se intensifica a medida que crece la demanda de pruebas de imagen. De esta forma, no es solo que haya enormes listas de espera para que el paciente sea citado a la prueba, sino que el plazo de tiempo hasta tener un resultado también se demora. Este déficit produce un tapón que tiene como consecuencia lo que ha pasado en Andalucía.

Andalucía, la punta del iceberg

Lo que ha ocurrido en la región andaluza, por lo tanto, solo es la punta visible de un problema que afecta a nivel nacional. Dos meses antes de que se destapara el escándalo en Andalucía, los profesionales de La Rioja ya habían alertado de la existencia de «radiografías y resonancias pendientes de informe» desde hacía varios meses. En Vigo, los facultativos del Hospital Álvaro Cunqueiro, en huelga, reclaman la presencia de tres radiólogos en las guardias para poder atender el volumen de trabajo derivado de las urgencias, que ha aumentado un 80% en los últimos cinco años. Y en Talavera de la Reina (Toledo), alrededor de 3.000 mujeres aguardan las pruebas de detección de cáncer de mama hasta con cinco meses de retraso tras el cierre el pasado mes de mayo del Centro Médico de Diagnóstico, donde se lleva a cabo el programa de prevención.

El caso andaluz no es una excepción, sino el reflejo de un problema nacional: un sistema de detección que crece en demanda, pero no en recursos humanos. La tecnología avanza, las pruebas se multiplican y las plantillas se estancan. Si no se refuerzan las bases —más personal, mejor coordinación y una gestión más ágil y transparente—, la historia podría volver a repetirse en cualquier otro punto del país. Andalucía ha sido el aviso; el reto es que no se convierta en la norma.