Obesidad: un rompecabezas que va más allá de la medicina y la clase social

El aumento del sobrepeso no se debe a una mutación de genes ni a una epidemia de glotonería: es mucho más complejo

Ilustración de Alejandra Svriz.

Galeno de Pérgamo, médico y filósofo que vivió en el siglo II d.C., coincidía con los médicos hipocráticos (siglos V-IV a.C.) en que la causa de la obesidad residía en un desequilibrio de los «cuatro humores» (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), por entonces se creía que eran los que gobernaban la actividad corporal. Pero él fue más allá y señaló la profusión de sangre como responsable de la obesidad. En sus textos usó tres términos para describir a las personas que no eran «delgadas»: pachis (rellena), efsarkos (regordete) y polysarkía (polisarcia), esta es la única que consideraba una enfermedad y equivaldría a lo que hoy denominamos obesidad mórbida.

Aunque la concepción galénica sobre la fisiología y la enfermedad ha sido refutada, su propuesta terapéutica consistente en ejercicio, dieta (léase un «régimen de vida») y medicación (consumo de ciertas plantas) sigue estando vigente en la actual.

La OMS define la obesidad como un índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 30 kg/m2, y el sobrepeso el que se sitúa entre 25 y 29,9 kg/m2. Al tratarse de un trastorno de acumulación, excesos alimentarios sostenidos a lo largo de una década de hasta un 1% pueden resultar en un incremento de grasa corporal de entre 11 y 13 kg, siempre que los otros parámetros se mantengan sin cambios (ceteris paribus).

Hoy, una de cada nueve personas pasa hambre y una de cada tres padece sobrepeso u obesidad. Y va en aumento el número de países en los que conviven la desnutrición y el sobrepeso. Son reseñables el caso de Sudáfrica, porque allí la obesidad afecta al 40% de las mujeres adultas y solo al 15% de los hombres, y el de EEUU, donde aproximadamente tres de cada cuatro ciudadanos viven con sobrepeso u obesidad (en este país cualquier fenómeno adquiere proporciones enormes).

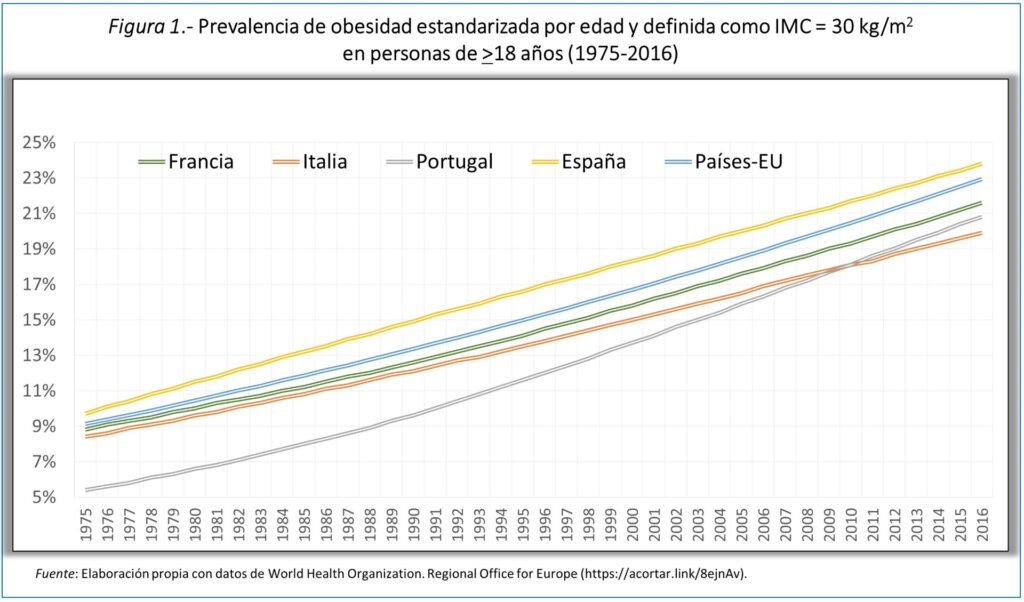

En el mundo, entre 1975 y 2016, su prevalencia casi se ha triplicado: en 2016, más de 1.900 millones de adultos (≥18 años) tenían sobrepeso y, de estos, más de 650 millones eran obesos. En España, en ese mismo período, aumentó 2,5 veces (figura-1), al punto que ni siquiera los efectivos de la Legión han podido doblegar esta tendencia.

En la misma dirección apunta el hecho de que Arnold Schwarzenegger, cuando estaba en su mejor momento y se hizo a los 27 años por quinta vez con el título de Mr. Olympia en 1974, pesaba 112 kilos y medía 1,88 metros. Treinta años más tarde, el también multicampeón Ronnie Coleman ganó ese título con 134 kilos y 1,80 metros. Es decir, pesaba 22 kilos más que Arnold con casi 10 centímetros menos de estatura.

Una entidad compleja

Hoy el acervo científico nos dice que menos del 1% de los casos de obesidad son debidos a una enfermedad de base (por ejemplo, hipotiroidismo) y que en pocas ocasiones su origen es monogénico (atribuible a un solo gen). La genética juega un papel típicamente poligénico en la obesidad, esto quiere decir que interviene un conjunto de genes. De ahí que en la población general los estudios genéticos carezcan de interés. En medicina, las pruebas innecesarias pueden conducir a diagnósticos exagerados y tratamientos excesivos que, en ocasiones, son reflejo de las campañas alarmistas ahijadas por variados grupos de interés.

En esencia, la adiposidad es una entidad compleja ―conviene subrayar este calificativo― que resulta de la interacción de la carga genética de cada individuo con una constelación de factores como son la dieta, estilo de vida (incluida la falta de ejercicio y sueño), influencias medioambientales (contacto con obesógenos), ritmos circadianos, estrés, depresión, microbiota intestinal, consumo de alimentos procesados, tendencia a la gratificación inmediata, uso de ciertos medicamentos, factores socioeconómicos y otros. Pero allí donde la escasez de alimentos es ubicua, la obesidad es prácticamente inexistente. De lo que podemos colegir que la oferta de nutrientes es condición sine qua non, aunque no suficiente, para su desarrollo.

La genética tiene un papel destacado en la obesidad mórbida infantil, las formas más graves y las que se manifiestan a edades tempranas. Mientras que otros factores son más determinantes en los casos que aparecen en edades tardías o en grado moderado. Curiosamente, existen personas favorecidas en la lotería que supone nacer, al venir a este mundo provistas de una dotación genética protectora y, aun desenvolviéndose en un ambiente obesogénico, mantienen un IMC adecuado.

A diferencia de los hombres, cuya masa corporal es más dependiente de la grasa visceral (la que se acumula en los espacios existentes entre los órganos del abdomen), las mujeres suelen tener más tejido adiposo en glúteos, muslos y brazos. Entre las féminas estadounidenses se registra la menor prevalencia de obesidad en las asiáticas no hispanas (17,2%) y la mayor en las negras no hispanas (56,9%), más aquí. Estas variaciones explican que algunos países de Asia oriental utilicen otras gradaciones para establecer el diagnóstico.

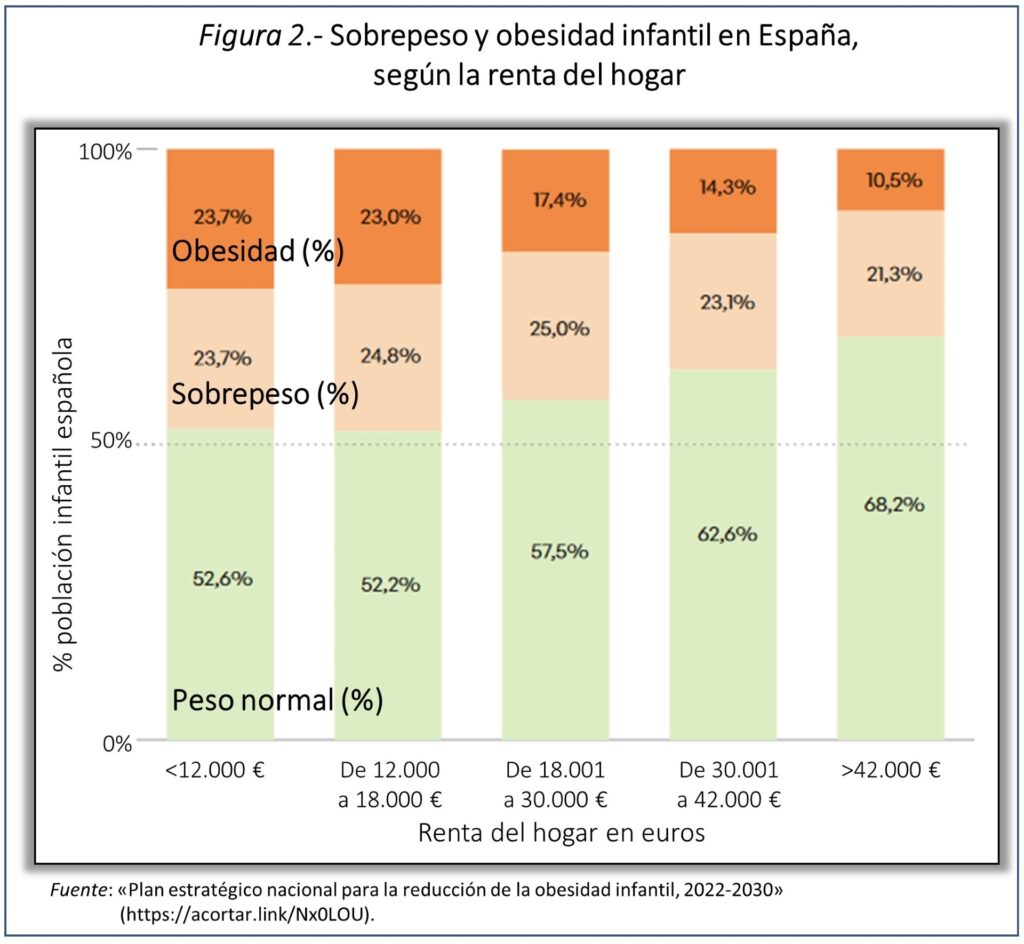

Aunque la influencia del nivel económico no es fácil de establecer, constituye un elemento desfavorable como puede verse en la figura-2, en la que se muestra su efecto en la distribución de la obesidad infantil en España. Además, se sabe que los obesos sufren discriminación social y económica.

Por otro lado, se ha observado que, en los países desarrollados, la mayoría de los individuos pertenecientes a las clases más pudientes presenta un IMC normal. Y también que, donde la obesidad es frecuente, existen muchos individuos que no se ven afectados.

La medicina entiende la obesidad como una enfermedad crónica, por consiguiente, lo primero sería intentar prevenirla. Entre los adultos con más riesgo de ganar peso se encuentran los que tienen un progenitor obeso o fueron niños obesos; los individuos obesos que han adelgazado; las embarazadas; aquellos que son sedentarios y los que han dejado el tabaco (razón por la que mucha gente sigue consumiéndolo).

Los límites de la medicina

Las complejas y aún no bien comprendidas interacciones entre los numerosos factores que determinan el avance de la obesidad explican que el riesgo de desarrollar las complicaciones médicas a las que se asocia (diabetes mellitus de tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer, hipertensión arterial, etcétera) o las limitaciones físicas que impone varíen en cada individuo.

Entender esta variabilidad es el gran paso que la medicina de hoy está intentando dar en esta como en otras patologías. Para ello hay que ganar en granularidad, es decir, determinar con más precisión el diagnóstico en cada individuo y, por ende, el riesgo concreto al que está sometido y la terapéutica que le puede resultar más beneficiosa, lo que significa ir más allá del grupo con el que comparte (ciertas) características para llegar a la persona. En esto consiste la medicina de precisión o personalizada, en la que el análisis de datos ocupa un lugar central.

Los cambios hormonales (entre ellos la conocida resistencia a la insulina), inflamatorios y de otro tipo que se advierten durante el desarrollo de la adiposidad son muy evidentes en los modelos animales, pero no tanto en seres humanos. Estamos ante otro ejemplo más de cómo no siempre lo investigado en el laboratorio e, incluso, en la clínica tiene una aplicación práctica e inmediata en la consulta diaria. Motivo por el que es necesario ampliar e integrar nuestro conocimiento sobre los elementos que participan en este proceso y que abarcan desde el «eje intestino (microbiota)-cerebro» hasta los alimentos que consumimos.

Asimismo, sucede que a veces médicos y pacientes no coinciden en lo que consideran valioso. Los programas terapéuticos suelen tener por objetivo una pérdida de peso sostenida de alrededor del 5%-10%, con relación a su inicio. Pues esta reducción mejora la función metabólica y aminora las complicaciones asociadas a la obesidad. Esto explica que aquellos individuos que persiguen logros mayores puedan sentirse decepcionados.

Una intervención contundente como es una dieta hipocalórica estricta puede lograr una estimable disminución de peso, pero si no forma parte de un plan de apoyo a largo plazo que reoriente los patrones de conducta respecto de la alimentación, la actividad física y otros factores perjudiciales, lo eliminado tenderá a recuperarse. Parece ser que los individuos obesos que han perdido peso se enfrentan a mecanismos compensatorios naturales dirigidos a recuperarlo.

Tales mecanismos serían ventajosos para una persona delgada en un entorno donde la comida escasea (así ha vivido el H. sapiens hasta no hace mucho y en algunos lugares esto no ha cambiado). Sin embargo, resultan dañinos cuando abundan los alimentos de alta densidad energética y la actividad física laboral y espontánea (la que no se debe al deporte o las necesidades del trabajo) tiende a disminuir. Lo que viene ocurriendo, en gran medida, por la enorme impronta de la tecnología en innumerables aspectos de nuestra vida, «no hay cara sin cruz».

El teletrabajo o la gestión telemática que se está imponiendo. Indudablemente, tiene sus ventajas, pero contribuye a incrementar la adiposidad por disminuir aún más la actividad física. Lo mismo puede decirse de las redes sociales, que tanto desincentivan los desplazamientos para relacionarse.

Idealmente, el abordaje de la obesidad debería hacerse mediante un plan individualizado, integral y a largo plazo, sobre todo, en determinados casos. Es bien para todos que se insista en la necesidad de caminar más, pero muchas personas obesas carecen de forma física para hacerlo siquiera media hora seguida (≈1,5 km). En un adulto de 70 Kg ese paseo consumiría unas 100 Kcal. En general, a los individuos obesos les resulta difícil adelgazar únicamente incrementando el ejercicio. Sin embargo, casi todos pueden mantener lo perdido intensificándolo.

Debido a que la obesidad es un problema de salud mundial con escasas opciones farmacológicas, la irrupción de los novedosos agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP-1) ―como semaglutida o tirzepatida― han venido a paliar en parte ese déficit, aunque su precio es poco asequible. Estos compuestos, dicho de manera sencilla, imitan la actividad de las hormonas liberadas por nuestro organismo después de comer para regular el nivel de glucosa en la sangre, lo que explica que fueran ideados como antidiabéticos, aunque resultó que también reducen el peso.

La aparición de estos aGLP-1 está impulsando un nuevo mercado, cuya previsión para 2030 se acerca a los 80.000 millones de dólares. En este momento existen en desarrollo más de 70 tratamientos contra la obesidad. Solo el tiempo dirá si realmente alborea una revolución en este campo.

En resumen, el aumento de las tasas de obesidad desde finales de los años 70 del siglo pasado (ver figura-1), primero en los países más industrializados y, luego, en otros muchos lugares, no puede achacarse a una mutación súbita de nuestros genes, ni a una epidemia de glotonería, ni a una pérdida colectiva de la fuerza de voluntad… Por lo que reducir el problema a «menos platos y más zapatos» son ganas de mirar para otro lado, además de confundir la parte con el todo. Conocemos muchas de las piezas que concurren en este fenómeno y aquí solo se han esbozado, pero el puzzle aún está sin acabar.