La guerra del futuro cercano se va a llenar de Terminators y no por una razón humanitaria

La clave de la llegada de soldados robot estriba en lo más mundano: los costes

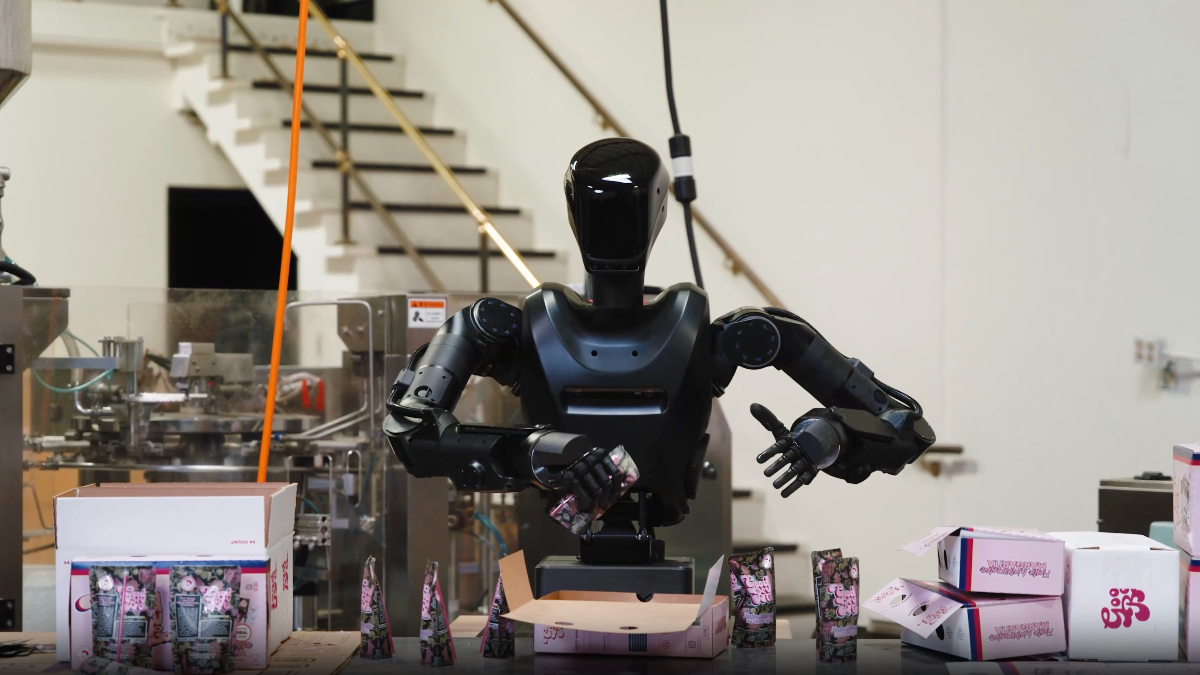

Un robot.

Una fábrica de Terminators. Eso es lo que afirma poseer una compañía californiana en un hangar. Cuando habla, lo hace sobre un androide de 1,75 metros de altura y 80 kilos de peso. Tiene forma humana, sensores en la cabeza y capacidad para sujetar un fusil. La idea no es poner robots que asistan a soldados en el campo de batalla, sino sustituirlos.

El futuro siempre nos alcanza antes de lo previsto. Y si alguien quiere hacerse una idea de cómo puede ser el previsto por la empresa Foundation Future Industries, le basta con ver las escenas iniciales de la película Terminator. Robots metálicos, figuras de esqueletos humanoides, que disparan armas automáticas apuntando con sus ojos rojos. Pues este es el plan.

El androide se llama Phantom, y su creador afirma que en solo dos años podría haber 50.000 como él preparados para servir en el Ejército de Estados Unidos. Su plan suena grandilocuente: producir miles de robots humanoides entre 2026 y 2027, con la intención de alquilarlos al Pentágono a razón de unos 85.000 euros por unidad al año. No quieren venderlos, sino cederlos como una fuerza operativa sin descanso.

Un robot no cobra horas extras, no pide baja por estrés, no opina en redes sociales ni exige una pensión. Si se rompe o lo asesinan, se pone otro en su lugar sin necesidad de entierro ni de atender a viudas o hijos huérfanos. Pero la clave de este posible reemplazo no reside en la parte humana de esta historia, sino en la contabilidad.

Mantener un marine estadounidense cuesta entre 100.000 y 130.000 euros anuales. Su formación inicial ronda entre los 45.000 y los 60.000. Un contrato de cuatro años supone una inversión mínima de 510.000 euros. En el caso de los SEAL, las fuerzas especiales, las cifras se disparan. Formar a uno puede costar entre 425.000 y 850.000 euros, y mantenerlo operativo cada año suma otros 215.000 a 300.000. A lo largo de una carrera corta de diez años, la factura bascula entre 2,1 y 3,4 millones de euros.

En Europa las cifras son menores, pero no insignificantes. En Francia, un comando marino puede costar hasta 300.000 euros de formación y 150.000 anuales de mantenimiento. En España, un operador de fuerzas especiales requiere entre 120.000 y 250.000 euros de adiestramiento, y su coste anual oscila entre 120.000 y 180.000. El soldado profesional convencional, aunque mucho más barato, tampoco es gratuito: entre 60.000 y 90.000 euros al año.

Estas cifras rara vez aparecen en los informes públicos de Defensa, pero están ahí. Las manejan los auditores del Congreso estadounidense, los servicios de contabilidad del Pentágono y los economistas militares de medio mundo. Cuando se calcula la factura de una guerra, no se habla solo de tanques ni de combustible. Cada baja humana implica también una inversión perdida. Y cuanto más especializado es ese soldado, mayor es el agujero operativo y presupuestario que deja su ausencia.

Un soldado humano requiere años de formación, descanso, atención médica, moral alta, sentido de misión; por contra, un robot solo necesita energía y mantenimiento. Es capaz de operar turnos ininterrumpidos sin exigir rotaciones, y carece de la necesidad de bajas médicas, planes de jubilación ni dolientes homenajes con una foto al lado de una caja de pino. En términos puramente contables, un ejército automatizado elimina variables políticas incómodas.

Frente a esto, aparece el robot Phantom y su fabricante lo tiene claro. Su director ejecutivo, Sankaet Pathak, lo dice sin rodeos: si Estados Unidos tuviera 100.000 robots operativos por completo, muchas guerras no empezarían. Porque ningún adversario querría medirse contra una fuerza capaz de desplegarse sin consecuencias humanas. Eso, que en boca de un empresario suena optimista, en voz baja se traduce de otro modo: si se abarata el coste de hacer la guerra, también se facilita la decisión de comenzarla.

Sin barreras éticas

Los drones armados ya han demostrado que matar sin riesgo inmediato de bajas propias genera una menor barrera ética. La experiencia en Afganistán, Yemen o Siria lo confirma; lo de Ucrania lo certifica. Los robots humanoides podrían llevar esa lógica aún más lejos, porque no serían armas a distancia, sino cuerpos en el terreno. Podrían entrar en casas, despejar cuevas, subir lomas defendidas desde nidos de ametralladoras y llevar a cabo misiones suicidas sin que nadie tenga que escribir una carta de pésame.

La militarización del androide no obedece a una necesidad moral, sino a una oportunidad comercial. Por eso el modelo no es de venta, sino de alquiler. Foundation no busca clientes masivos. Busca contratos de defensa estables, recurrentes, con ingresos anuales de cientos de millones. Si logra cerrar acuerdos con unas pocas instituciones de gran calibre, su negocio se convierte en un pelotazo instantáneo.

Terminators con mando a distancia

Los Phantom no tomarán decisiones letales por sí solos, al menos no de momento. El control del fuego seguirá estando en manos humanas, operando desde una base segura, al estilo de los pilotos de drones. Eso no significa que estos androides sean inofensivos. Pueden desplazarse, observar, evaluar entornos, marcar blancos, disparar bajo orden. Y si un comando los acompaña, los soldados mecánicos recibirán los primeros disparos, protegerían a los operadores humanos y asumirían las tareas más ingratas y peligrosas.

En conflictos como el de Ucrania, donde los drones terrestres improvisados ya son comunes, el siguiente paso lógico es estandarizar la automatización. Rusia, China, Irán e incluso Turquía ya han experimentado con prototipos. No todos tienen forma humana. Algunos ruedan, otros reptan, pero la lógica es idéntica: llenar el campo de batalla con soldados que no sufren.

Una guerra sin bajas en el bando propio parecería una victoria de la tecnología, pero puede convertirse también en una tentación. Si la política deja de pagar un coste humano por cada decisión tomada, la frecuencia del uso de la fuerza podría incrementarse. Y aunque eso reduzca el número de ataúdes cubiertos con banderas, no garantiza una menor destrucción.

Por otra parte, los robots no entienden de contexto. No conocen la mirada de un niño en un callejón ni el sonido ambiguo de una puerta entreabierta. No distinguen entre miedo y agresión. Necesitan algoritmos y, por muy avanzados que sean sus sensores, siempre dependerán de un humano detrás de una pantalla.

Un modelo escalable

Foundation dice que su robot está listo. Que su equipo, exempleados de Tesla, SpaceX y Boston Dynamics, ha desarrollado actuadores eficientes, sensores seguros y un software estable. También afirman que pueden escalar de 40 unidades en 2025 a 50.000 en 2027, que la demanda existe y que los contratos llegarán. Porque si el precio por unidad es más bajo que el de mantener a un Marine, ningún planificador militar se resistirá demasiado.

En el momento en que desplegar robots sea más barato que formar y mantener humanos, la transición no será una elección, sino que pasará a ser inevitable. Y cuando eso ocurra, el campo de batalla cambiará para siempre. Si en las novelas de Philip K. Dick los androides soñaban con ovejas eléctricas, los ejércitos más avanzados ya sueñan con batallones mecánicos con un botón de encendido y apagado.