Trump, 'the enforcer'

«A las alturas que estamos de la película de Trump, con sus amenazas y represalias por no ser premiado con el Nobel, sorprende oír aún ruidosos aplausos en la sala»

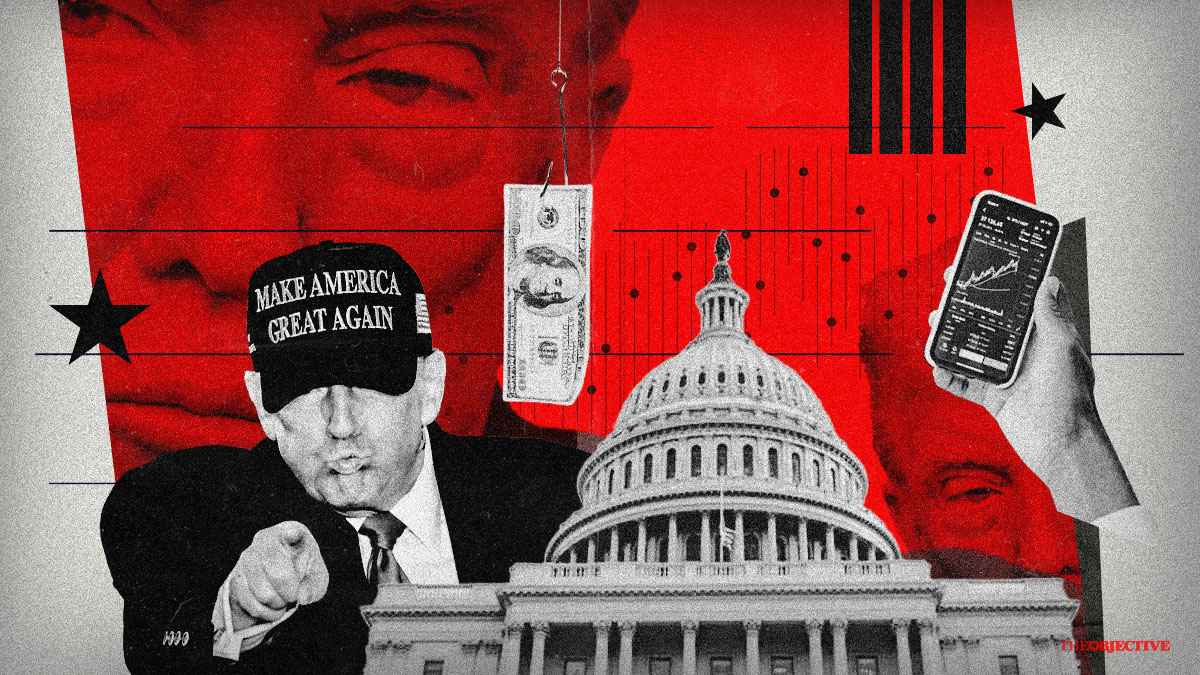

Ilustración de Alejandra Svriz.

Ha escrito con fortuna Juan Claudio de Ramón sobre el paralelismo metafórico que podría engañosamente establecerse entre la intervención de Trump en Venezuela capturando a Maduro y ese subgénero del wéstern cinematográfico en el que el protagonista (v. gr. Clint Eastwood) impone la justicia, violenta y extraoficialmente, de su propia mano ante la impotencia de las autoridades —la comunidad internacional— y conforme a su propio código moral —«Mi propia moralidad es lo único que puede detenerme» ha dicho Trump—, es decir, al margen de la ley. Y es engañosa la analogía —concluía De Ramón— por cuanto la justicia ha sido sustituida en este caso por los declarados intereses extractivos que estarían detrás de la acción del justiciero.

Pero si aguda resulta la semejanza cinematográfica con respecto al rol del protagonista —el justiciero Trump—, no menos interesante resulta hacer el ejercicio de abstraernos de la trama, salir de la pantalla y sentarnos junto al espectador —la sociedad, la opinión pública— para observar cómo la narrativa visual resuena con la audiencia, generando empatía, identificación o, más infrecuentemente, aversión. Y es que, cuando la narrativa cinematográfica emana de las experiencias conocidas o vividas por los guionistas, pero también por la audiencia, incorpora elementos culturales y políticos de su contexto histórico, pudiendo así modular opiniones, estimular sentimientos y emociones colectivas y, no en último lugar, cuestionar normas.

Si hemos de encontrar un parangón con esa audiencia, en cuya ideología u opinión resuena la conducta de un protagonista como Trump, hay que acudir a otro subgénero cinematográfico. Aquel que, por coetáneo narrativamente con el espectador, a diferencia del wéstern, sí podía ser reflejo de los sentimientos colectivos contemporáneos, pues lo que se contaba en la pantalla respondía a las inquietudes colectivas del momento. Me estoy refiriendo a todo ese cine de los años 70 del siglo pasado subsiguientes al Watergate, al indulto de Nixon, al escándalo del espionaje masivo de la CIA, que, en un contexto de auge de la criminalidad urbana y crisis económica —la significativa bancarrota de Nueva York de 1975 por ejemplo—, reflejaba y se hacía eco de una profunda crisis de confianza social en las instituciones.

Por aterrizar el concepto, son películas —curiosamente algunas también de Clint Eastwood—, cuyos títulos son autosuficientes para cohonestar con Trump: The Outlaw Josey Wales (El fuera de la ley se llamó en España), The Enforcer (Harry el Ejecutor en nuestro país) o, muy característicamente, aquella protagonizada por Charles Bronson, Death Wish (Michael Winner, 1974), para la que el distribuidor español eligió el título de El justiciero de la ciudad. Era un cine que, sin brillar en el cielo del séptimo arte, registraba muy bien el malestar y la tensión social de la población —sobre todo de la clase media blanca— que, habiendo caído en la frustración y el cinismo colectivo, veía hecha realidad en la pantalla una suerte de fantasía catártica en la que un sujeto corriente asumía el arquetipo del «hombre que viene a hacerse cargo» (the man in charge) frente a unas instituciones abrumadas e inermes, unas leyes ineficaces y unos jueces «blandos».

No es difícil encontrar correlaciones emocionales entre aquel público cinematográfico de los 70, que prorrumpía en aplausos con cada acción extralegal del protagonista, y el que hoy, ante la frustración provocada por sistemas e instituciones ineficaces (un Consejo de Seguridad de la ONU lastrado por los derechos de veto de los propios infractores o que obstaculizan la eficacia real de las declaraciones de derechos humanos), desemboca en un primitivo desdén o mofa del derecho internacional y en el anhelo o legitimación de acciones extralegales, decisivas y «justas» que restauren el orden frente a las amenazas geopolíticas o los tiranos, como en el caso de Maduro.

«Resulta sorprendente que quienes han blasonado de liberalismo se alineen con Trump en el desdén del derecho internacional»

Lo que está resultando cuando menos sorprendente es ver entre el público que aplaude en la sala a no pocos opinadores patrios que, habiendo blasonado de liberalismo y defensa del rule of law frente a los atajos extralegales —o ilegales— de nuestros nacionalismos populistas o ante los tics autocráticos del Ejecutivo, se alinean con Trump en una reivindicación de la realpolitik que desdeña el derecho internacional; no se sabe muy bien si por demandar que tuviera una verdadera fuerza coercitiva o por postular su supresión toda vez que la comunidad internacional se autorregula en favor del más fuerte sin necesidad de leyes.

No pocas veces se admira uno de ver periodistas y columnistas sincronizados con las exégesis explicativas que emanaban del Gobierno respecto de los arbitrarios cambios de rumbo de Sánchez, intérpretes siempre dispuestos a afinar sus instrumentos a la tonalidad de la música que fluía desde Moncloa. Ahora vemos nacer otra especie aún más formidable: la de los periodistas y columnistas que, no pudiéndose sincronizar con una exégesis explicativa de la Casa Blanca sobre su intervención en Venezuela (¿y próximamente en Groenlandia?), porque ni siquiera existe, la crean ellos mismos de su propia cosecha hablando de una estrategia preclara (sin duda tratada secreta y directamente con Trump) que estaría alumbrando un «nuevo derecho internacional», que se distinguiría del que llaman «clásico» (¿?) en que directamente no tiene más reglas que las que en cada momento establezca el poderoso, cuyo fin justifica los medios.

Y todo ello, aunque aquí, encima, el fin salutífero de la vía extralegal (la democratización de Venezuela) ni siquiera se atisbe, o, en el caso de Groenlandia, el planteamiento no tenga otro designio que el de llevar la doctrina Monroe brutalmente hasta sus últimas consecuencias.

En Taxi Driver (Scorsese, 1976), Travis, el perdedor justiciero que la protagoniza, ante la eventualidad de acudir a las autoridades para rescatar a Iris (Jodie Foster), la prostituta adolescente explotada por su proxeneta, expresando su cruda visión cínica de las instituciones, que le legitima y a su vez obliga a actuar de propia mano, exclama: —«¡Los polis no hacen nada!». Incluso en aquellos años, pocos en la sala de cine, salvo los muy despistados o tan inestables como él, podían a esas alturas de la película en que el personaje ya ha dado claras muestras de desequilibrio, encontrar resonancia o empatía con la previsible actuación posterior de Travis. A las alturas que estamos de la película de Trump, con sus amenazas, bravuconadas, pataletas y represalias por no ser premiado con el Nobel, sorprende aún más oír ruidosos aplausos en la sala.