El crimen de Aldo Moro: el gran error de las Brigadas Rojas

La serie ‘Exterior noche”, de Marco Bellocchio, contiene un ejercicio de reflexión sobre la inutilidad del terrorismo, la traición política y la necesidad de consenso

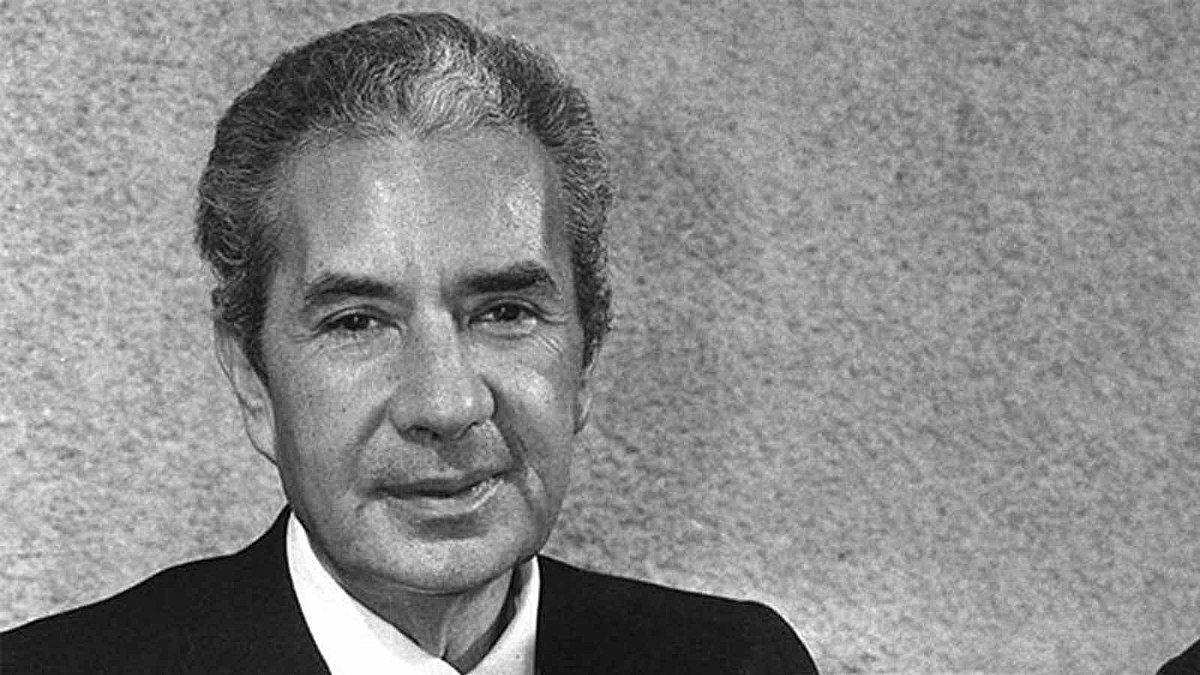

El ex primer ministro italiano Aldo Moro, en una imagen de 1974. | Wikimedia Commons

Han pasado ya más de cuatro décadas desde el secuestro y asesinato del líder democristiano italiano, Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas. Un torpe crimen que sacudió Italia, sumergió más si cabe en el abismo a la ininterrumpidamente gobernante Democracia Cristiana (DC), evidenció la inútil locura brigadista y fue el preámbulo de la total descomposición del sistema de partidos en Italia a principios de los noventa. Fueron los anni di piombo, los años de plomo en los que la sociedad italiana se despertaba un día sí y otro también con un atentado bien fuera de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Italia era el laboratorio de la estrategia de la tensión, urdida por los servicios secretos occidentales, con la CIA a la cabeza, frente a la Unión Soviética. Años de una nueva Guerra Fría.

El país transalpino, uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea y protagonista de un milagro económico en los sesenta, tenía una grave anomalía: la segunda fuerza política era un partido que no encajaba en la democracia occidental (Partido Comunista de Italia, PCI), que poco a poco iba comiendo terreno a la DC, porque era ejemplo de buena gestión y honradez en muchas regiones a diferencia del clientelismo y corrupción de los democristianos. Más de un tercio del electorado apoyaba a la formación de Enrico Berlinguer. Sin embargo, Estados Unidos se oponía firmemente a que el PCI pudiera gobernar un día o siquiera formar parte de un gobierno de coalición. En marzo de 1979, democristianos y comunistas llegaron a un acuerdo orquestado por Moro y Berlinguer para que el PCI apoyara desde fuera un gobierno monocolor democristiano con la reticencia de Washington y la OTAN y las reservas del papa Pablo VI, pese a ser este gran amigo de Moro.

Ese fue el escenario que precipitó el atentado contra Aldo Moro por parte de un comando de las Brigadas Rojas, una organización marxista leninista fundada por Renato Curzio a finales de los sesenta, un granero de individuos procedentes de la universidad y la clase obrera, que creían en la dictadura del proletariado y en la violencia como método para instaurarla. Muchos de ellos tenían formación católica, como el propio Curzio, o procedían de grupos menores como Potere Operaio. El enemigo era el Estado, representado según ellos por la DC, y el gran traidor, Berlinguer, el aristocrático y católico político sardo, que había desafiado la línea de Moscú al llegar a la dirección del partido en 1972 y que construyó junto con Santiago Carrillo y Georges Marchais el eurocomunismo, un comunismo reformista democrático contrario al soviético. Los brigadistas lo consideraban poco menos que la peste como también Prima Linea, otra organización terrorista de ultraizquierda igual de activa que las BR en ese tiempo.

“A Bellocchio le gusta reinterpretar el suceso y así lo advierte. Hay situaciones desconocidas o incluso poco creíbles”

Marco Bellocchio, el octogenario realizador italiano, vuelve otra vez a abordar el asunto y permite desempolvar el drama. Esta vez en forma de una miniserie de seis capítulos, Esterno notte (Exterior noche. Filmin). A Bellocchio siempre le apasionó el trágico suceso desde su óptica de izquierda. En 2003 rodó Buongiorno notte (Buenos días, noche), una película que tuvo cierto éxito y que no se ceñía estrictamente al desarrollo del secuestro y asesinato del líder de la DC. Ponía la mirada en los sueños de Chiara, una brigadista que participaba en la operación y con cierta semejanza a Adriana Faranda, colaboradora en el secuestro y que junto a su pareja Valerio Morucci expresó serias dudas de que fuera acertada la ejecución de Moro antes de agotar la vía de las negociaciones secretas, tal como el político pidió a sus colegas democristianos en los escritos desde la mazmorra. Faranda y Morucci abandonaron las BR al poco de entrar en la cárcel.

A Bellocchio le gusta reinterpretar el suceso y así lo advierte. Hay situaciones desconocidas o incluso poco creíbles para quienes pudieron, pudimos, vivir en Italia el drama de dos meses de cautiverio. Pero eso no resta mérito al ejercicio de reflexión que el espectador hace desde el principio hasta el final de la película. Reflexión ante la torpe conducta de las BR, divididas sobre cómo poner fin al atentado de via Fani, el 16 de marzo de 1979, así como la astuta y cínica postura de los colegas de Moro, en particular del primer ministro Giulio Andreotti. El odio y el desprecio de Moro a este se constata en un supuesto encuentro que el líder de la DC mantiene en su encierro con un joven sacerdote horas antes de ser ejecutado, el 9 de mayo de 1979. No queda claro que tuviera lugar, pero en cualquier caso la amargura de Moro fue trasluciéndose en sus cartas además de en los comunicados que iban hábilmente difundiendo los carceleros.

Odio a Andreotti, cabeza de esta situación, porque es un político frío que carece de piedad humana, según le cuenta al religioso un Moro que aún atisba la esperanza de ser liberado. El cadáver fue dejado en el portamaletas de un coche en una pequeña calle próxima a las sedes del PCI y la DC. El dirigente democristiano era un individuo de profundas raíces cristianas, católico practicante de misa diaria. En su vasta cultura jurídica creía en el diálogo y la mediación. De ahí la brega en persuadir a sus colegas para que aceptaran un acuerdo con Berlinguer. Según él, no quedaba otra fórmula que pactar con el propio secretario general del PCI, que murió fulminado por un infarto en un mitin electoral en 1984. Ambos representaban la honradez y la lucidez tan escasos en ese tiempo en Italia. En su enrevesado discurso, Moro defendía una incoherente teoría de las líneas paralelas convergentes, para explicar la necesidad de lograr un pacto con los comunistas.

El suceso fue tortuoso para todos los protagonistas -víctima, victimarios, testigos activos y pasivos, además de la familia- como muy bien refleja Bellocchio en la miniserie. Pablo VI, gravemente perjudicado por la enfermedad que desembocó en su muerte tres meses después, sentía culpabilidad por las reservas anteriormente expresadas a Moro sobre el acuerdo con el PCI. Hizo todo lo que estuvo en su mano, y en su bolsillo, para negociar clandestinamente con los terroristas la liberación. Otro igualmente que padeció desde el primero hasta el último momento fue Francesco Cossiga. El ministro del Interior, un democristiano de gran formación jurídica, políglota, un protegido de Moro, sardo como Berlinguer y emparentado con él, refleja en la serie su drama familiar -una esposa que nunca lo quiso- y la paranoia de la vigilancia y el control de los poderes ocultos como la logia masónica P-2. El experto en terrorismo que la Administración Carter envió a Roma para ayudar a la liberación de Moro le dice al ministro, según la serie: «Ustedes italianos son muy amigos de elucubrar teorías; detrás del secuestro están las Brigadas Rojas y nadie más». Cossiga se sintió culpable de no haber sabido evitar el secuestro y esa culpa le persiguió hasta la muerte en 2010.

“Si hubiesen liberado a Moro la crisis democristiana habría alcanzado dimensiones enormes”

Tal vez fue así, pero la situación se prestaba a sospechar que un cerebro oscuro hubiese colaborado en este suceso como en tantos otros, sobre todo los perpetrados por grupos fascistas a principios de los setenta. Años después, estalló el denominado escándalo Operación Gladio con la que la CIA, la OTAN y varios servicios secretos europeos, entre ellos los italianos, se dedicaron a preparar acciones desestabilizadoras en suelo europeo. Cossiga antes de ser ministro del Interior había sido subsecretario de Defensa. Dimitió tras el crimen de Moro. Fue jefe de Gobierno durante menos de un año en 1979 y presidente de la República de 1985 a 1992. Odiado por los universitarios durante las revueltas de los llamados autonomi en sus años de responsable del orden público, Cossiga siempre negó cualquier relación con Gladio. Se ganó el apelativo de «carnicero» entre los estudiantes y su nombre aparecía en pintadas con caligrafía nazi.

¿Para qué sirvió la muerte de Moro? Seguramente para nada, como no sea que para acelerar la descomposición del sistema de partidos en Italia y el surgimiento de las tramas ocultas masónicas. La DC desapareció a principios de los noventa y no mucho después el PCI, igualmente manchado por la corrupción. Las Brigadas Rojas se diluyeron no mucho más tarde del atentado. Sus líderes históricos fueron encarcelados y los miembros del comando que secuestró a Moro también. Hoy no queda ninguno de ellos en prisión y alguno ha fallecido. «Sostenemos que el acto de justicia revolucionaria contra el criminal político Aldo Moro es el mayor acto de humanidad posible de los proletarios comunistas en esta sociedad dividida en clases», sentenció Curzio durante su proceso el mismo año del crimen.

Y lo triste es que se lo creyó. Las Brigadas Rojas pudieron haber explotado mucho mejor el secuestro. Si hubiesen liberado a Moro, la crisis democristiana habría alcanzado dimensiones enormes. Seguramente él habría abandonado la DC irritado por el comportamiento ambiguo de sus dirigentes durante el cautiverio. Moro se había convertido en un personaje incómodo para todos después de lo que salía de su pluma en la mazmorra. Trataron de desacreditar sus escritos insinuando que había sido drogado o que estaba loco. Molestaba su retorno, aunque públicamente se dijera lo contrario. La viuda y los hijos se negaron a asistir al funeral de Estado y se alejaron del partido. Las Brigadas Rojas consideraron equivocadamente que esta acción les daba patente de representación en la sociedad italiana: “Colpiscine uno per educarne cento” («Golpear a uno para educar a cien»), era uno de esos eslóganes favoritos. Nada de eso fue así, pero su locura política no les permitía pensar de otro modo.