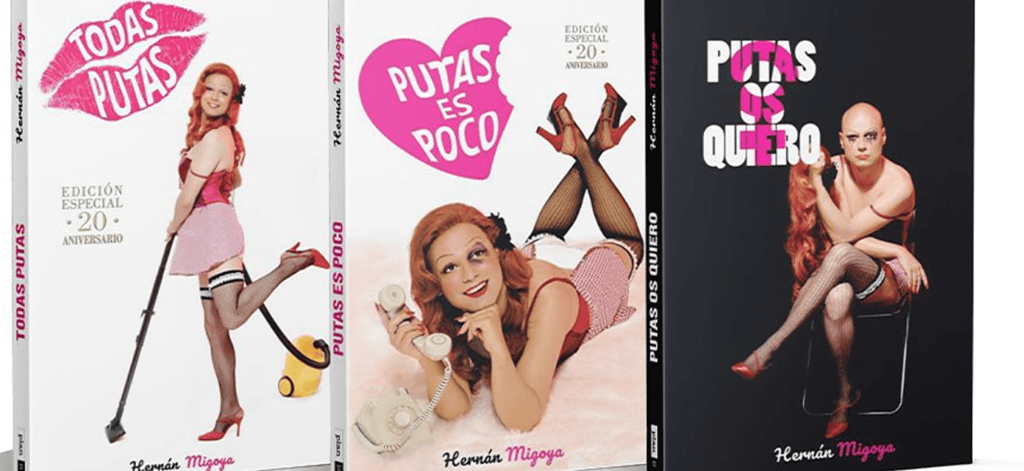

'Putas os quiero': la última gran 'boutade' de Hernán Migoya

Conocido hace 20 años por su controvertido libro ‘Todas putas’, el escritor vuelve para cerrar cuentas ofreciendo su humorísticamente negra visión del mundo

Hernán Migoya | Johanna Valcárcel (Twitter oficial del guionista y escritor)

Si Migoya es una bestia, es una bestia felina. Sus resbalones pesarán dos toneladas, pero sabe caer de pie. Será porque, aunque lo han disfrazado de Gran Diablo Blanco; invocador de la violación, divulgador de la gravedad moral, el tipo resulta ser un calvo de lo más entrañable. Migoya no es un devorador de vírgenes -no al menos en el sentido literal-, sino un lector fervoroso con mucha imaginación para el mal. Queda lejos de esa túnica maligna que lo pateó a las cordilleras del ostracismo cultural español hace 20 años, con la publicación de su libro de relatos Todas putas. La gracia le costó un drop-out forzado y un exilio en Lima.

Para quien guste de leer el título literalmente, que se ponga una toallita húmeda en la cabeza, se deje poseer por los saludables vapores de la fiebre y le dé una vueltica. Lo digo porque si ese título ya inquieta, no lo hará menos la segunda parte que Migoya publicó cinco años más tarde, Putas es poco. Pero todavía cabreará más al personal que ahora, dos décadas después de haber sido vapuleado por los edenes bien pensantes de la literatura, como Juan José Millas o Lucía Etxebarria (porque a ellos lo de meter la gamba o salirse de madre no les ha pasado jamás de los jamases…), el autor regrese con Putas os quiero, la última parte de estos relatos tan escandalosos.

Objetivamente, Migoya escribe con chanza. Fustiga dosis muy altas de humor, a lo mejor demasiado puras para según qué alevines de lo correcto. Y lo hace con la bufonada que se ríe mucho de uno mismo. Los héroes de la seriedad, habitantes del Valhala del Respeto que cosecha admiración a la par que aburrimiento, lo tildan de hereje. Cabe pensar que es normal. Que eso de mezclar dosis de cachondeo con thriller está destinado a traer la repulsión justificada, como se justifica que se castigue al diablillo de la clase en primaria. Pero no me suena que haya triunfado mucho un personaje llamado Daniel «el niño bueno» y sí uno apodado «el travieso». Será que la ficción está para eso, para sacar las travesuras, cuando no las más repulsivas y macabras ideas, que atraviesan nuestra mente a fin de no hacerlas cuerpo en la realidad.

Gracias a la ouija de internet, empleando un tablero marca Google Meet, en THE OBJECTIVE invocamos a este pernicioso espíritu ahora afincado en Perú.

Temo que su sola imagen me haga tener una arcada de espanto, tan terrible debe ser el alma de semejante esperpento moral. Iniciada la videollamada, nada más lejos… Hernán me saluda recién levantado con una sonrisa, una leve y grata sorpresa por mi juventud y una fabulosa disposición para responder a todo lo que le pregunte. He hablado con supuestos ángeles mucho más presuntuosos, mal educados y vomitivos. Más aún si tenemos en cuenta que Migoya, con toda la templanza de la que alguien puede ser capaz, me confiesa que su madre murió hace cinco meses y su padre sufre una demencia avanzada a causa del alzhéimer. Bajo esta premisa me asegura que se ha despedido definitivamente de España y que, por tanto, ya se la suda un poco todo lo que se diga aquí de él. Descorcho el tercer grado con una pregunta sencilla y de rigor teniendo en cuenta su obra: «Hernán, ¿cómo van las putas?»

«Estoy contento, la verdad», confiesa con alegre indecisión. «Parte del cachondeito que hubo con los primeros, toda esta vapulea de gente que se me echó encima: Juan José Millas, Rosa Regàs, Pilar Rahola, etc., el sonsonete que esgrimieron una vez Mario Vargas Llosa los llamó censores, fue que estaban en contra de la publicidad que se le estaba dando. Cosa curiosa, porque ellos al criticarlo, cobrando, es lo que estaban haciendo indirectamente. Pero por el camino se minusvaloró el aspecto literario. Y una de las cosas que me encanta de esta nueva entrega es que es todavía más punki, todavía más salvaje y demoledor que la anterior. No es un libro autojustificativo, ni moderado, ni de señor mayor, ni esa palabra que tanto me asusta que es «madurez». Aquí vuelvo a decapitar y lo he hecho tan a gusto, me he cortado tan poco o nada, que por eso anuncio a bombo y platillo, al menos el pequeño bombo y platillo al que tengo acceso, mi retirada. Con la pérdida de mi madre, se va un poco el motor de la escritura. Con ella se ha hecho presente el sinsentido de la vida de manera palpable y eso ha matado mi ilusión. Aunque, paradójicamente, de forma melancólica, como te digo estoy contento».

Contento, pero algo fatigado como para querer abandonar el campo de batalla, apunto. «Estoy cansado del papel de bufón», afirma. «Aunque yo lo elegí. Y quiero leer. Quiero leer todo lo que me queda por leer. Ya he escrito lo suficiente y además fui libre haciéndolo. Si algún día necesito volver a la literatura, volveré con pseudónimo. A lo mejor seré un negro, una mujer, una adolescente… En fin, volveré enmascarado. Es una posibilidad que siempre me ha gustado».

Migoya, quizás, haya disparado el último cartucho con su nombre. Un tiro que, de cara a la galería, no suena a que haya aprendido la lección tanto años después. «¡Oh! Sí me enseñaron la lección. Hubo editores que me enseñaron cómo debía escribir. Cómo debía hacerlo si quería participar del elenco de los escritores serios. Pérez Reverte me dijo una vez, con mucho respeto, que yo tenía que haber escrito siempre Todas putas. Que en mi carrera me equivoqué porque tenía que haber escrito siempre ese libro, lo cual me parece horrible. Mi ideal de escritor es Franklin Schaffner, director de El planeta de los simios, etc. Un director del que nadie se acuerda, pero todo el mundo se sabe sus películas. No le tengo ningún cariño a los autores. Como seres humanos suelen ser bastante despreciables».

Si le pregunto a Hernán por salidas o subterfugios que le hayan chivado para salir del paso en dirección a ese elenco de seriedad, el escritor me cita las palabras de uno de sus editores: «Tú tienes que autocensurarte. Tienes que escribir sencillito; frases cortas, que no se te despiste la gente. Y evitando temas conflictivos. Todo eso es una especie de aburguesamiento antiguo, como del siglo XIX. Pero le respondí que era incapaz de hacerlo. No sabía. Así que volví a la guerrilla. A la literatura de trinchera. Ahí me quedé y ahí estaré toda la vida. Quizás lo que más me duele es que la literatura seria, la que respetan los medios y autores, es aquella donde más se autocensura. Los escritores serios siempre escriben de lo mismo. Siempre el mismo maldito libro porque se especializan para no despistar al público».

Migoya es un Boina Verde de la literatura española. Es un Bear Grylls, dispuesto a comerse las babosas del suelo, usar su orina como calefacción en las noches al raso y beber el agua de las jorobas de un camello. Todo, con tal de alejarse del sacrosanto sosiego de las concesiones urbanas. Y, aunque tiente decir que de tan auténtico se vuelve un poco gilipollas, ¿qué son los héroes sino zumbados a los que reverenciar?

«El mundo del cómic me permitió refugiarme», prosigue al narrar sus peripecias postcrisis. «El cómic no recibía subvenciones por entonces y hace 20 años me aceptaron como siempre. Ahora está cortado por parámetros más medidos y aburguesados, pero antes no. Para mí eran unas vacaciones de mí mismo porque el cómic siempre me ha permitido trabajar con otras personas y lo he vivido siempre como una lejanía de mi mierda interior. El cómic me salvó».

Los españoles de 18 años ya pueden usar su Bono Cultural para comprar ‘Todas putas’, ‘Putas es poco’ y ‘Putas os quiero’.

— Hernán Migoya (@HernanMigoya) May 4, 2023

Gracias, Gobierno Español. pic.twitter.com/iE47lGc2iH

Un capote que tenía sentido, en tanto en cuanto la censura de la que había sido objeto no infectaba ese mundo gráfico. Pero hoy, como Migoya dice, todo ha cambiado. «Antes el cómic porno estaba en un cuartito detrás donde nadie lo veía. Ahora las redes te lo ponen delante, incluso a gente que no quiere verlo. Eso cambia los medios. Pero la ridiculez censora no ha cambiado. Históricamente creo que siempre ha sido igual. Hay dos tipos de censores: el censor imbécil y el censor ladino. En los totalitarismo, diríamos que está el censor ladino que es Hitler, y luego están los que le votaron. Está el ladino que es Stalin, y luego están los imbéciles que creen en el comunismo. Está el ladino que es Juan José Millas, y luego están los imbéciles que se creyeron que periodistas como él lo hacían por convicción y no por un interés económico. El 99% de los que me atacaron no creen en eso. Estoy seguro. Y los que creen, bueno, habrá algún tontito por ahí que de verdad piense que lo mío era una abominación. Pero el resto lo hacen por puro interés, convirtiéndose ellos mismos en el mal».

Un canalleo malvado que muchos ven, efectivamente, en Migoya, y que él asocia con el fondo de su obra. «A lo mejor saco demasiado a los lectores de su zona de confort», reflexiona. «Me identifico con escritores como Sven Hassel o González Ledesma. Autores que escribieron mucho desde la sombra y en ella. Pero la cuestión es que todos los editores lo tienen clarísimo. Incomodo demasiado. ¡O a lo mejor es que no gusta mi prosa! Como creador jamás dejas de cuestionarte. Hubo en su día quien me comparaba con el Marqués de Sade, y quien se oponía a esa comparativa. Y pensaba: ‘¡Claro que no soy el Marqués de Sade! Pero es que, encima, al Marqués de Sade hoy lo censuraríais hasta hundirlo!’».

Es cierto que bucear en la mente del autor de Justine da cierto pavor y, bueno, también un poco en la de alguien capaz de escribir un relato como El violador. «Mis detractores», asegura el autor, «dicen: ‘no me gustaría estar en la cabeza de Hernán Migoya’. Pero es sólo una cuestión de perspectiva. Soy una persona cercana. Tal vez mi problema es que me he dejado llevar mucho por la audacia. Por hacer humor de algo demasiado pronto. Soy muy pudoroso a la hora de decir los nombres de las personas. Seguramente por pudor de obrero, por pudor de clase baja. Mi madre me decía: ‘Ay, no busques problemas’. Es el miedo a la reacción del señorito. El otro día leí lo que Rosa Regàs dijo sobre mí. Hace 20 años no quise verlo. ¡Afortunadamente! Me tilda, directamente, de violador. Hoy creo que la denunciaría. Fue una salvajada que acepté, imagino, por ese complejo de clase».

Como colofón de esta entrevista que se podría alargar durante días, Migoya culmina con una frustración personal. Con un interrogante, más que sobre la literatura, sobre la vida misma: «No entiendo por qué la gente está pendiente de noticias y cosas exteriores sobre las que no tiene ningún poder de decisión. No comprendo por qué la gente no es más feliz con la propia vida que organiza a su alrededor. ¿Por qué para ser felices tienen que saber lo que sucede al otro lado del mundo? ¿Por qué buscan la felicidad en el exterior en lugar de dentro de ellos? Es algo que no entiendo. Es como si los medios les vendieran la agenda que debe regir sus vidas. Por ejemplo, prácticamente toda la obra de D.H. Lawrence se basa en eso: en reírse de quienes dividen la vida entre ser de derechas o ser de izquierdas, cuando la vida es lo que uno quiere que sea, lo que uno vive dentro de sí. La vida desborda cualquier etiqueta o bando».