Eterno Louis de Funès

«¿Cómo un sujeto tan mezquino pudo provocar la risa y hasta la simpatía de varias generaciones de espectadores europeos?»

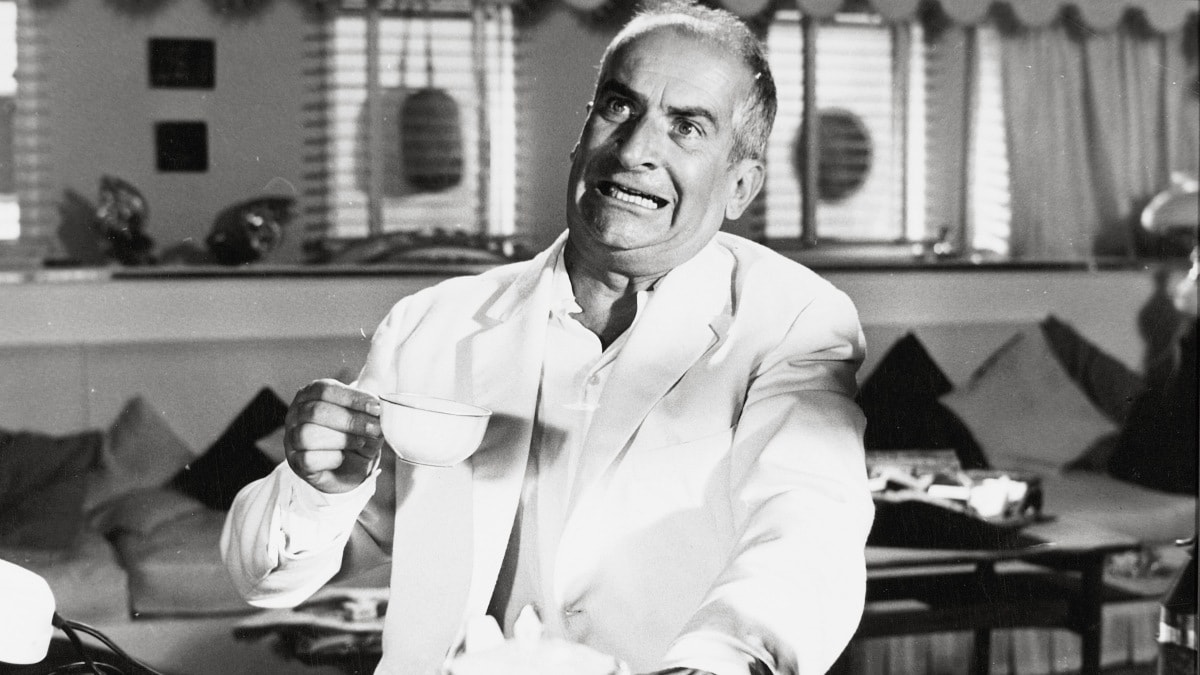

Louis de Funès, actor y cómico francés de padres españoles | Europa Press

Nadie ha hecho reír a los niños de mi generación tanto como Louis de Funès. Cuarenta años después de su muerte, Francia todavía le recuerda como el mayor actor cómico de todos los tiempos, «casi un tesoro nacional», como proclamaba Alain Kruger en el catálogo de la exposición que La Cinemathèque de París le consagró en 2021.

El protagonista inolvidable de Rabbi Jacob me viene a la cabeza estos días después de haber visto por casualidad, en YouTube, el estupendo documental La loca aventura de Louis de Funès (2020), en el que Lucie Cariès disecciona no solo al personaje público, sino al hombre tímido y sensible que se escondía detrás de tantas muecas hilarantes y que, en la segunda mitad del siglo XX, impuso su sello en cuantas películas participó, llevando a la posteridad unos personajes creados generalmente a su medida.

Louis Germain David de Funès de Galarzac, Fufu para los amigos, era el primogénito de una pareja de españoles que a comienzos de siglo XX salió huyendo de Galicia para casarse contra la voluntad de la familia de ella. Un auténtico pieza en su adolescencia: buen alumno de piano pero pésimo estudiante de secundaria, expulsado de la Escuela Superior de Peletería por sus continuos altercados y de la École Technique de Photographie et de Cinéma por gastar una broma con hiposulfito de sodio que provocó un aparatoso incendio.

Despedido de diversos empleos (contable, mozo de ultramarinos, limpiabotas, parquetista) a causa de su holgazanería, el joven Louis terminaría tocando el piano en tugurios parisinos donde, en plena ocupación nazi, decidió que quería ser actor, aprendió a imitar al Pato Donald y desarrolló algunas de sus muecas y trucos más característicos, como la mirada sollozante, las inflexiones guturales, la gesticulación desesperada, la cara de asombro o de pavor, la mímica como recurso vodevilesco para contar una historia…

«Ser gracioso es un don, una manera de sentir, de comprender e interpretar», gustaba explicar este hombre de naturaleza seria y hasta antipática en la vida real. «El ser humano descubre la desgracia demasiado pronto. Por eso siempre necesitará la risa».

Ya se había divorciado de su primer esposa –que le dio un hijo, Daniel– y se había casado en segundas nupcias con Jeanne Augustine Barthélémy, bisnieta de Guy de Maupassant con quien engendraría dos vástagos más, cuando debutó en la gran pantalla en el largometraje de Jean Stelli La tentación de Barbizon (1945). Hacía el papel de portero del cabaret Le Paradis y sólo aparecía 43 segundos diciendo una frase.

«Lo mismo doblaba al francés películas italianas que hacía de figurante en pequeñas producciones de Sacha Guitry o asumía varios personajes de reparto»

Así estuvo años, enlazando en cine y teatro roles de poco fuste. Lo mismo doblaba al francés películas italianas que hacía de figurante en pequeñas producciones de Sacha Guitry o asumía, en un sólo filme, varios personajes de reparto, como cuando en Du Guesclin (1949) interpretó a un mendigo, un astrólogo, un mercenario español y un cortesano. En 1954, llegó a participar en 18 rodajes sin que su nombre –que había afrancesado añadiendo el acento grave a su apellido– figurase jamás en el cartel.

Su suerte cambiaría gracias al éxito escénico de la revista Ah, les belles bacchantes (1953), al que seguiría luego su papel en Ni vu ni connu (1957), dando vida al cazador furtivo Blaireau, por el cual la revista France Dimanche le describió como «el actor más divertido de Francia». El taquillazo de la obra teatral Oscar, dos años después, confirmaría su estrella ascendente.

Esta comedia de enredo había sido estrenada en el Théatre de l’Athenée parisino, con Pierre Mondy y Jean-Paul Belmondo de protagonistas. Tras la buena acogida en la capital, se reclutó a Fufu para la tournée por provincias y aquello fue la apoteosis. Los inverosímiles aspavientos e improvisaciones del meritorio provocaron ríos de tinta y nuestro personaje terminó siendo requerido para ejecutar la pieza a orillas del Sena.

«De Funès estaba genial en Oscar. Mejoró el personaje y le dio una dimensión burlesca», comentó su antecesor en el papel, Pierre Mondy. Entre 1959 y 1972, la obra se representó en París hasta 600 veces para mayor gloria del «actor de las 40 caras por minuto» y tuvo su versión cinematográfica en 1967 a cargo de Édouard Molinaro.

Fue precisamente en diciembre de aquel año cuando el general De Gaulle quiso conocer personalmente al hombre que había devuelto la sonrisa a Francia y organizó en su honor una cena de gala en el Elíseo. No era para menos ya que tres largometrajes suyos figuraban entonces en el top 5 del Box Office galo, incluido El gendarme de Saint-Tropez, dirigido por Jean Girault, donde el genio burlesco de un De Funès en estado de gracia al llegar a la cincuentena explotó en tecnicolor para vida al más disparatado gendarme del Hexágono.

Hoy la antigua gendarmería de Saint-Tropez en la Place Blanqui es el monumento más fotografiado por los turistas que inundan cada verano esta pequeño pueblo de la Costa Azul. Aunque la sede de la policía departamental gala se trasladó hace tiempo a un edificio más moderno, el cartel de «Gendarmerie Nationale» sigue pintado a gran tamaño sobre la fachada y los cinéfilos y veraneantes acuden en tropel para retratarse ante el escenario donde transcurrían las peripecias del mezquino y colérico sargento Ludovic Cruchot y su recua de gendarmes patosos.

«Cruchot es toda la humanidad», dijo el actor de su personaje más popular. «Básicamente, uno saca brillo a los zapatos de sus superiores jerárquicos y luego se limpia en el culo de los subalternos».

Así se las gastaba este hombre hiperactivo, menudo y calvo, con una insuperable capacidad para la mímica, que rodó más de 140 filmes en los que realizaba habitualmente una cruel caricatura del típico ciudadano francés de la posguerra: reaccionario, egoísta, envidioso, desconfiado, quejica, rácano, machista, tiránico, servil, aprovechado, burlón, permanentemente enfadado…

¿Cómo un sujeto tan mezquino pudo provocar la risa y hasta la simpatía de varias generaciones de espectadores europeos? El secreto está en la vis cómica y la inmensa gestualidad de este intérprete mayúsculo, cuyo talento para el humor y la improvisación solía terminar salvando, las más de las veces, unos largometrajes con guiones simplistas y escaso presupuesto.

«Siempre me ha tocado interpretar papeles secundarios que yo convertía en estelares», declaró en 1962 a L’Express este tipo de 1,64 metros que presumía de haberle robado la escena a partenaires masculinos más altos y apuestos como Jean Marais, Bourvil, Fernandel o Yves Montand. «Yo nunca aspiré ser un gran comediante como Chaplin, Keaton o Danny Kaye, sino sencillamente un buen cómico», diría 13 años después en Le Journal du Dimanche.

¡Y vaya si lo consiguió! Busquen en sus plataformas favoritas de streaming títulos como El gendarme de Saint-Tropez (1964), Fantomas (1964), El papanatas (1965), La gran juerga (1966), El gran restaurante (1966), Las locas aventuras de Rabbi Jacob (1974), Muslo o pechuga (1976). La mayoría de ellos fueron despreciados por la crítica pero batieron records de taquilla en plena nouvelle vague y son auténticas joyas del cine familiar, una y mil veces repuestas en programas de sesión continua en salas de barrio.

Hasta 170 millones de entradas vendieron sus películas en Francia, según Box Office, destacando la hazaña de La gran juerga (1966), que sólo en el país vecino fue vista por 17,2 millones de espectadores. Aquella farsa sobre cinco aviadores aliados que se ven obligados a lanzarse en paracaídas sobre el París ocupado de 1942, después de que su bombardero haya sido abatido por la artillería alemana no sólo constituyó la primera aproximación risueña del cine galo al espinoso tema de la Segunda Guerra Mundial, dos décadas después del fin de la contienda, sino que se convirtió en un fenómeno comercial, siendo durante más de 30 años la cinta más taquillera de la industria francesa.

Además, la saga del Gendarme de Saint Tropez, que terminaría sumando cinco secuelas, había traído a aquel rincón perdido de la Riviera –hoy metamorfoseado en reducto de la jet set– tantos turistas como los numeritos sexys de Brigitte Bardot en Y Dios creó a la mujer (1956). Y, por si fuera poco, el Time Magazine estadounidense había comparado al dúo De Funès-Bourvil con los mismísimos Oliver y Hardy, tras verles juntos en El papanatas.

«Convertido en una gloria nacional, este hombre siguió rodando cintas más o menos logradas, que se distribuían incluso en la Unión Soviética, y le valieron la Legión de Honor en 1973»

Convertido en una gloria nacional, este hombre familiar y profundamente religioso, que sólo rechazaba un papel si tenía que hacer de marido adúltero, siguió rodando cintas más o menos logradas, que se distribuían incluso en la Unión Soviética, y le valieron la Legión de Honor en 1973. Pero todo se truncó al sobrevenirle, dos años después, la primera crisis cardiaca. Los médicos fueron tajantes: tantos años de mala alimentación y de tabaquismo excesivo no invitaban a la esperanza. Las compañías aseguradoras tomaron buena nota y empezaron a negarse a garantizar los rodajes en los que participaba.

A pesar de ello, lograría sacar adelante seis comedias más, entre las que destacan Muslo o pechuga (1976), una sátira sobre las guías gastronómicas co-protagonizada por Coluche, así como su anhelada versión de El avaro de Molière, pieza cumbre del genio de las letras galas que él ya había registrado en disco de 33 rpm en 1964 y con la cual se sentía íntimamente identificado; no en vano había desarrollado una técnica para no pagar jamás los taxis, consistente en abonar la carrera con un cheque concienzudamente firmado, que la mayoría de los chóferes preferían guardar de recuerdo antes que ingresar en sus cuentas.

Coincidiendo con el estreno de este filme, De Funès recibido en 1980 el único César de su trayectoria, un premio honorífico que le entregó su admirado Jerry Lewis con todo el auditorio puesto en pie. Tres años después, sufrió un ataque fatal en ese imponente Château de Clermont (Cellier, Loire-Atlantique) que había comprado hacía tres lustros a la familia de su esposa. «Un castillo con 365 ventanas: una para cada día del año», solía bromear. Como dijo entonces Gérard Depardieu, «hacer reír cansa el corazón».

La memoria de todas esas películas de serie B, que nunca fueron apreciadas por los suplementos culturales al uso, se conserva desde julio de 2019 en el Museo Louis de Funès de Saint-Raphaël –pequeña localidad costera situada 40 kilómetros al oeste de Cannes–, que alberga más de 400 documentos, incluyendo extractos de películas, cartas, carteles, fotos y recuerdos personales. Acaso puedan descubrir allí el guión inicial y las imágenes de localizaciones destinadas a la séptima entrega de las aventuras de Crouchot, que se truncó con la muerte inesperada del héroe. Se titulaba Hemos perdido al gendarme de Saint-Tropez en el triángulo de Las Bermudas y no es difícil imaginar la clase de astracanada que iba a ser.

Entre tanto, si viajan a París, no dejen de ir a comer a ese templo de la cocina gala que regenta Jean-Francois Piège en el número 7 de la rue d’Aguesseau y que lleva ya varios años aspirando a la tercera estrella Michelin. Se llama, en honor a nuestro protagonista, Le Grand Restaurant. Y no es ese el único homenaje que los chefs parisinos crecidos en los 70 han dedicado a De Funès, puesto que otro de nuestros comedores favoritos a orillas del Sena –número 22 en el listado planetario de 50 Best, para más señas– luce con orgullo el nombre del protagonista de aquella sátira imprescindible sobre la haute cuisine: Septime. Si no han visto nunca la escena descacharrante en que Monsieur Septime enseña a sus camareros cómo se debe llevar una bandeja, se están perdiendo una de las cumbres del cine cómico.