Fito Páez viene a ofrecer su corazón

El músico y compositor argentino publica un libro de memorias en el que escribe sobre su infancia y juventud, derrochando la verdad de una vida herida y errante

Concierto de Fito Paez en el 70 cumpleaños de Charly Garcia en Buenos Aires, Argentina. 23 de octubre de 2021. | Manuel Cortina / Europa Press

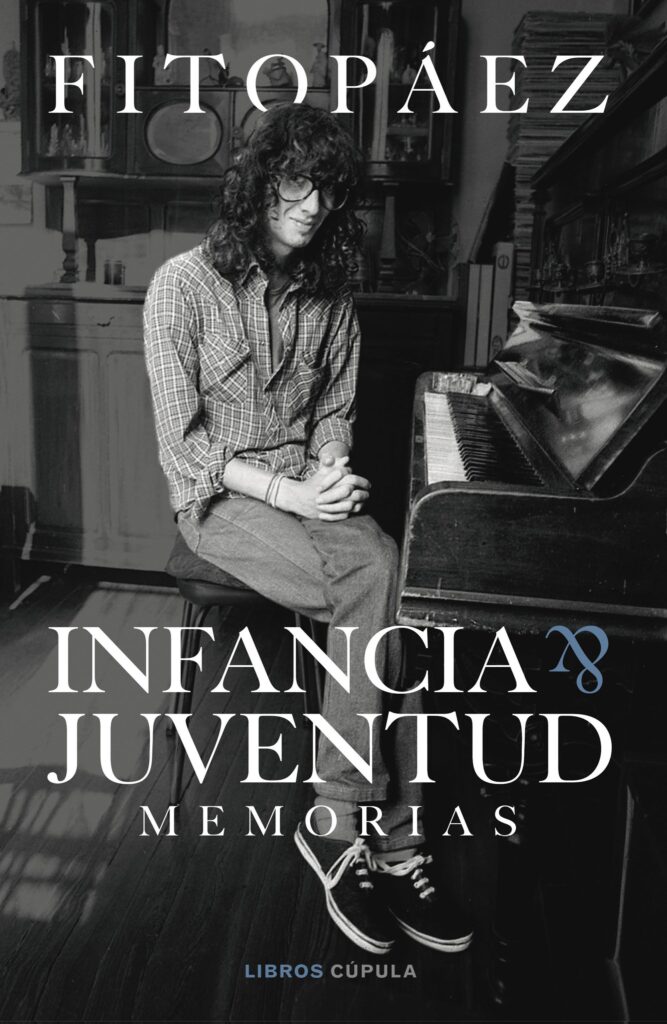

Tiene por memoria 30 discos grabados, la muerte más que temprana de una madre (tenía él ocho meses), el éxito en cientos de escenarios y un amor de su vida que jamás soñó con conseguir, pero consiguió (y perdió). Y aquí, en Infancia y Juventud. Memorias (Libros Cúpula), Fito Páez (Rosario, 1963) lo cuenta todo vaciándose como una botella del revés. Y lo cuenta bien, tiene recursos. Por ejemplo, el de marcarse un travelling de catorce páginas con el que nos hace viajar en ruta turística por su infancia, demostrando una memoria innegablemente prodigiosa por el grado de detalle que refleja la cámara. Y así sabemos, en ese repaso, cómo y cuándo la música: con seis años, ante una serie de terror que daban por la tele y que le sentó en un impulso al piano de la casa Paéz, enlazando clústeres que a saber de dónde venían (del talento innato). Lo cuenta así: «Estaba musicalizando una escena de terror en mi propia casa. Fue una sorpresa para todos y la primera vez que sentí el poder de la música sobre las imágenes (…). Fue una prueba de talento y un juego divertido. Siempre iba a ser así».

A Fito Páez lo crían su abuela Belia, su tía abuela Pepa y su severo padre después de que su madre falleciera, víctima de un tumor, a los 32 años. Su tío Eduardo Carrizo y la mujer de éste, Charito, fueron también piedras angulares de su formación, pues en su casa pasó gran parte de su infancia. Ese niño al que todos tratan de compensar una pérdida salvaje empieza a escuchar música cuando su padre lo lleva a la disquería Oliveira, donde compra sus primeros álbumes. El final de su infancia llega como suele llegar siempre, a lomos de un episodio abrupto e inesperado: se lía a pedradas contra una garita de control ferroviaria junto a sus amigos, por pura travesura, y todos son detenidos y pasan horas incomunicados, sin que les haya salido siquiera barba. La adrenalina a veces se convierte en miedo, y eso lo aprendió él entonces, ese día en que se hizo mayor. Pero Fito no dejó por ello de ser impetuoso: a su primer amor la besó con tanto afán que llegó a tumbar el banco en el que ambos se reconocían las bocas.

El primer concierto al que asiste en su vida, el de Charly García con su grupo La Máquina de Hacer Pájaros, le shockea tanto que aún le dura la electricidad cuando escribe estas líneas, durante el ominoso encierro pandémico. Recuerda Fito que la gente aplaudía enfervorecida al héroe y que él quería convertirse en ese héroe: «La música era la libertad. Decidí en aquel momento que iría tras ella. Iba a desencorsetarme de todo lo inculcado hasta el momento. No digo que lo haya logrado. Solo que aún sigo intentando abrir mi corazón en busca de ese camino incierto, que no cotiza en mercado, pero hace de quien quiera transitarlo una persona inmune a la estupidez de los demás. Incluso a la propia».

Pese a aquella revelación, hizo un breve amago de trabajar, vaciándoles las entrañas a cuatro pollos en una pollería, y se juró que jamás volvería a hacerlo. Y dice que ha cumplido. Sin embargo, una carrera como la de Fito Paéz inexorablemente implica trabajo, y mucho, y extenuante. Primero participó en algunas bandas, aquí y allá, hasta que su nombre resonó lo suficiente como para recibir un llamado de Charly García: lo quería con él en su banda.

Con Charly conoció la primera gloria y ambos fueron «como buenos gatos», acompañándose mutuamente, no hablando más que lo indispensable. Fito se arrodilló a sus pies cuando empezaron a girar, y Charly le devolvió el gesto más adelante: «… Una noche de fiesta en casa de Gaby Aisenson, Charly me pidió escuchar Tres agujas. Yo tenía el cassette de Del 63 conmigo. Hizo callar a todo el mundo. Cuando terminó la canción, se arrodilló ante mis pies. Devolviéndome la reverencia que le había brindado en el camarín del Coliseo años atrás. En ese momento nació mi sentido de la responsabilidad». Empezaba entonces una relación casi sobrenatural entre ambos, con la que no han podido los años ni los daños, ni siquiera que Fito le levantara la novia a Charly, la corista Fabiana Cantilo, uno de los mayores referentes del rock argentino.

Comenzaron tiempos frenéticos, más si cabe que los anteriores; éxitos, borracheras, lograda vida de rock and roll star. Y, de pronto, una llamada que paró en seco su mundo: un amigo le comunicaba que habían encontrado muertas a sus dos abuelas en Rosario. Muertas no. Asesinadas. «Llamé a la Jefatura de Rosario y exigí datos que no podían darme porque tampoco estaban seguros de que yo fuera quien decía ser. Los eché a todos a los gritos y destruí a golpes la habitación en cuestión de segundos (…). Allí comenzó una larga borrachera que duraría años. Al despertar del desmayo alcohólico, vi a Charly y a Zoca sentados al pie de mi cama. Todo podía haber sido una alucinación». A sus abuelas las había asesinado un antiguo compañero de escuela de Fito que había logrado entrar un tiempo antes del suceso en la Casa Páez como fontanero, queriendo cobrarles a las viejitas una cantidad desorbitada por una goma para la ducha. Un psicópata que les segó la vida, a ellas y a la chica que trabajaba en la casa, una mujer de 33 años embarazada. Fito no volvió a ser jamás el mismo, y sólo pudo ponerse en pie con el amor de Fabiana y con el amor por la música, que le llevó a componer la tristísima Ciudad de pobres corazones: «En esta puta ciudad todo se incendia y se va, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones». Fito ha sido siempre un experto alquimista, dándole salida al dolor, volviéndolo arte.

En sus memorias no se deja ni gota de lo bebido: describe el delirio en su máxima expresión, cuando el tornasol toma el mando de su vida. Él, huérfano casi de fábrica, tuvo también que despedirse de su padre, y esas tres ausencias no dejaron de perseguirlo con los ojos muy abiertos, mirándole desde los pies de cualquiera de las infinitas camas que sujetaron la espalda de este errante convencido.

Su gran amor, Cecilia Roth, lo encontró precisamente vagando, pareciéndose «más a Gregorio Samsa que a un hombre» en palabras que aquí escribe el propio Fito, con una curda imperial, y le dijo «Me diste mucha curiosidad y sólo quería saber qué pasaba en esa cabecita. (…). Tenías el pelo tan largo y una flacura imposible. Me pareciste muy sexy». Después se reencontraron en Uruguay y se besaron furtivamente en una fiesta mientras sonaba Lovesexy de Prince. Luego una semana frente al mar. Y las razones para un renacer que, en este caso, fue más bien un rescate para el rockero, que andaba a punto de dinamitar su vida a base de alcohol: «La plenitud del romance entre un hombre y una mujer, en tiempo y espacio correctos. Las hormonas explotadas y la inconsciencia total del mundo exterior. El romance amoroso también es el colmo del egoísmo». Fito narra y filosofa. Y tiene una memoria excepcional para todo lo que ha bebido, que le permite llevarnos de la mano por el que fuera el romance de su vida, el amor después del amor que lo convenció, incluso, de que debía dejar marchar a los fantasmas de sus abuelas y su padre y procurarse un presente de paz. Estas memorias son por ello, sobre todo, un registro notarial del poder de la pasión, en todas sus formas.

No le ha faltado rock, ni vida, al autor de himnos como Yo vengo a ofrecer mi corazón, que compuso en un par de horas, con un Yamaha DX7, papel y birome (bolígrafo) y que siente, pasados los años, que «fue un dictado», algo que escapó a su control y que excedía su propia experiencia: taumaturgia). En cada una de las páginas de este libro el rapsoda vuelve a preguntar retóricamente quién dijo que todo está perdido y a ofrecer, claro, su corazón.