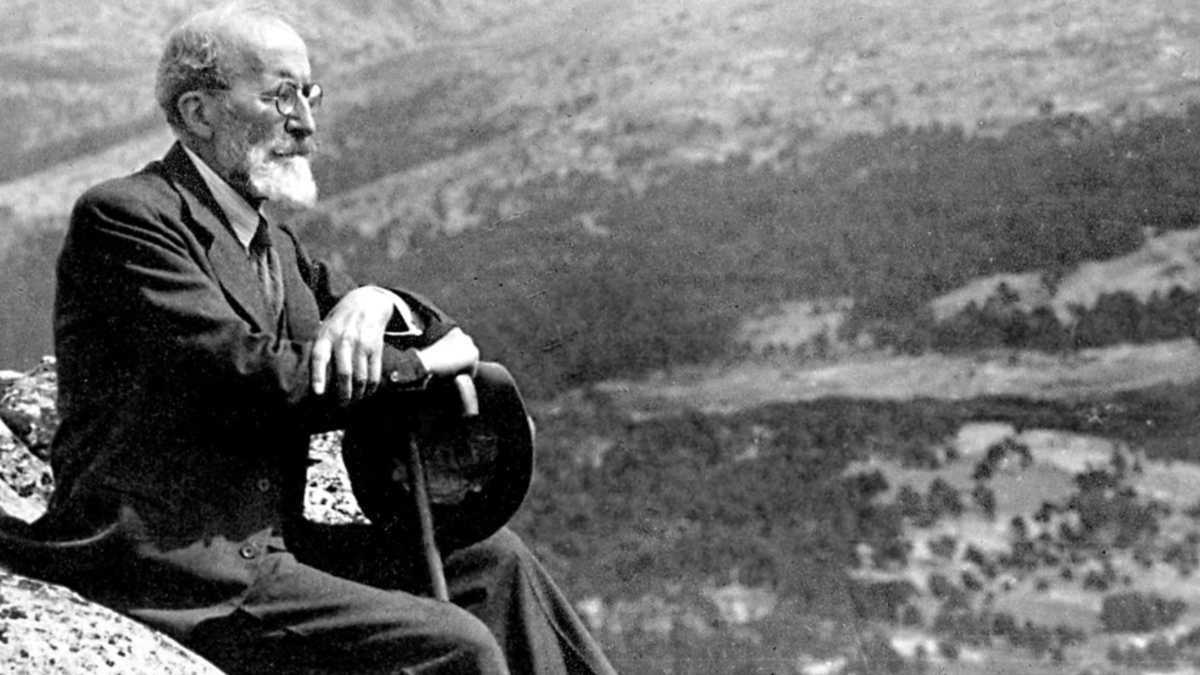

Retrato de Menéndez Pidal (con Juaristi al fondo)

El ensayista vasco publica una profunda y brillante biografía intelectual del maestro de la filología española

Ramón Menéndez Pidal en los campos de Castilla. | Fundación Menéndez Pidal

De las innumerables formas en las que puede describirse a un hombre, y son legión, a Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), cuyo nombre acostumbra a venir antecedido del don, como si el tratamiento de respeto y la admiración en su caso fueran un sello de serie, igual que el haz que contiene los rasgos genéticos, le cuadraría el de sabio entre dos ingenuidades. Maestro de la filología, historiador de fuste, medievalista esforzado, su figura se presta a una biografía de época: la España que discurre, entre calamidades y alegrías, entre el último tercio del siglo XIX y el estallido del mayo francés, tras el cual se despidió de este mundo como burlándose de la lógica de los números redondos, con 99 años exactos, justo antes de alcanzar el siglo. No fue su única singularidad: otra consiste en haber pertenecido –sin que muchos lo recuerden– a la Generación del 98, que es la que estrena la Edad de Plata de la cultura española.

Menéndez Pidal, que era gallego, fue coetáneo tanto de Unamuno como de Ortega y Gasset, los dos titanes de sus respectivas cofradías, aunque en el caso de la primera se tratase de una familia indisciplinada y mayormente individualista, al contrario que la segunda –la generación de los primerísimos modernos–, que destacó por su obstinación gregaria, una actitud que les garantizó pronto un espacio en la posteridad oficial, cosa que cuenta con todo detalle Andrés Trapiello en la última versión (ampliada) de Los nietos del Cid que acaba de ser reeditada por el sello (sevillano) Athenaica, nuestra particular Pléiade. Pidal, síntesis de varias de las periferias que han confluido en Castilla –nació en La Coruña, se crio en Asturias y se consagraría en Madrid, donde estudió con Menéndez Pelayo– alcanzó la cátedra de Filología Románica con 30 años y la dejó –por jubilación– cuatro décadas después, con 70 otoños.

En este tiempo construyó una colosal obra filológica que explora los orígenes y el desarrollo de la lengua española, la literatura medieval castellana y las fuentes históricas de la nación. De él cabe decir que, igual que Pierre Menard –esa criatura de Borges–, es el autor del Poema de Mío Cid sin ser Per Abbat, personaje al que unos atribuyen la autoría y otros la condición de copista del primer cantar épico. Su tarea como filólogo fue inmensa. Se extiende a las hermosas ruinas arqueológicas que son los cancioneros y el romancero castellano, ese fractal de la primitiva epopeya en romance. Explica la creación del Centro de Estudios Históricos a toda una estirpe de discípulos, entre los que figuran nombres como Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Alonso Zamora Vicente.

Bastante menos conocida es la forja de su trayectoria intelectual y su pensamiento político. De estas dos materias (con sus respectivos contextos) versa la estupenda biografía que Jon Juaristi ha publicado en Gota a Gota Ediciones: Ramón Menéndez Pidal, el último liberal unitario. Un ensayo profundo hecho al estilo antiguo –documentado, analítico, infalible, absolutamente brillante– que retrata todas las máscaras de este hombre consagrado a estudiar las lenguas peninsulares –es célebre su estudio sobre el vascuence, publicado a comienzos de los sesenta– y a explorar los sustratos ocultos, mitificados o desdibujados de las culturas españolas.

Juaristi lo retrata como el heredero de la gran tradición ilustrada y liberal, al margen de la manipulación interesada que la dictadura hizo de su obra, empujándola hacia el terreno que más le convenía a un franquismo que soñaba –¡en pleno siglo XX!– con resucitar la España de los Reyes Católicos, incluida su prolongación imperial. Más que un nacionalista, que es la imagen que sus detractores han cincelado por el procedimiento habitual de la deformación caricaturesca, Pidal encarnaría la idea de una España integradora, sin divisiones, síntesis de una tradición cultural venerable pero corregida por la idea del progreso. Una España integral. De ahí que –como describe Juaristi en este ensayo– fuera uno de los primeros intelectuales que, a finales de los años cuarenta, en plena posguerra de ceniza, llama a la concordia entre los españoles –con escaso éxito entre uno y otro bando– y un hombre que se resiste a olvidar la huella de tantos intelectuales exiliados –él mismo pasaría la Guerra Civil en el extranjero–, entre ellos muchos compañeros suyos en la Real Academia de la Lengua, que dirigió.

Orígenes de la nación española

Decíamos –al principio– que Menéndez Pidal fue un sabio entre dos ingenuidades porque no participó ni de la idea (bondadosa) del pueblo español que tenía su propia generación literaria, ni tampoco comulgaba con la aversión (aristocrática) hacia lo popular que representó Ortega y Gasset. Estaba entre ambas, en tierra de nadie. Juaristi explica las razones de esta soledad con un relato caleidoscópico, lleno de nutritivas sugerencias, sobre su maduración intelectual, contemplada a través de los vínculos con figuras como Manuel Milá y Fontanals, Marcelino Menéndez Pelayo, Miguel de Unamuno, el autor de La rebelión de las masas o la sombra gemela de Benedetto Croce, una influencia constante. De ida y de vuelta.

Del pensamiento de este intelectual italiano, rara avis dentro de su propia especie, Pidal extrae el esbozo de la nación española como la suma de múltiples individualidades. La idea casaba con su visión de la tradición cultural en la Península, que interpreta como una relación de tensión entre dos fuerzas ancestrales, una conservadora y otra progresista, de cuya relación depende el devenir histórico. A su juicio, la existencia de la nación española es un hecho indiscutible desde la época medieval, cuando se escriben los grandes cantares castellanos. Sin dejar de ser la expresión de unos tiempos heroicos, y, por tanto, inexistentes, míticos, la gran singularidad de la primitiva literatura castellana es su gravedad realista. Sus héroes están mejorados, pero no ocultan sus rasgos prosaicos, como demuestra el Cid que llora camino del destierro, afrentado por la arbitrariedad de su señor e incomprendido como leal vasallo.

Juaristi afirma que, aunque esta idea de Pidal sobre una España cristiana –más que católica– pueda coincidir con la doctrina oficial del franquismo, en su caso es el resultado de una interpretación de la historia mayoritariamente compartida en el instante en el que vivió. La España de Pidal no es tanto metafísica como histórica. Y mucho más científica y factual que las ensoñaciones federalistas que se enuncian al cobijo de la supuesta existencia de un primitivo sustrato indígena peninsular, anterior incluso a la romanización y que, tras ser sometido por sucesivos poderes políticos (romano, castellano, cristiano) emergería, igual que una maldición, en los momentos de desfallecimiento o colapso del Estado.

El hecho de que esta fábula, todavía vigente en el presente bajo la milonga de la España plurinacional, fuera en gran parte asumida por las fuerzas republicanas tardías, como los socialistas y los comunistas, por interés más que por convicción, y la distancia que el filólogo gallego siempre guardaría con el bando tricolor, es lo que sitúa a Pidal dentro del unitarismo, aunque siempre desde una perspectiva liberal, contraria a cualquier veleidad reaccionaria. El maestro de la filología constata –y también lo hace Juaristi– que la única certeza histórica en España es la existencia de un Estado representado por la monarquía, primero absolutista y, más tarde, liberal.

Contra la división y el extremismo

El pasado habita en el presente. Basta leer un pasaje de Los españoles en la historia, uno de sus ensayos, para darse cuenta de que, en contra de lo que afirma la historiografía revisionista, Pidal nunca anheló una España eterna. Creía en una nación que, sin negar su pretérito, no lo convirtiese en la única identidad válida para el presente:

«¿Cesará este siniestro empeño de suprimir al adversario? Malos tiempos corren cuando un extremismo que deja muy atrás al de España aparece por todas partes, cuando una feroz división, como antes no existía, hace imposible la convivencia nacional en muchos pueblos, imbuyendo un furibundo exclusivismo en la colectividad prepotente. (…) Suprimir al disidente, sofocar propósitos de vida creída mejor por otros hermanos, es un atentado contra el acierto. (…) La dura realidad de los hechos afianzará la tolerancia, valioso don histórico que la experiencia de los más nobles pueblos ha obtenido y que no puede ser cancelado por el extremismo colectivista tan extendido hoy por el mundo. No es una de las semi-Españas enfrentadas las que habrá de prevalecer en partido único poniendo epitafio a la otra. No será una España de la derecha o de la izquierda; será la España total, anhelada por tantos, la que no amputa atrozmente uno de sus brazos, la que aprovecha todas sus capacidades para afanarse laboriosa por ocupar un puesto entre los pueblos impulsores de la vida moderna».

Estas palabras anticipan la filosofía de la Santa Transición tres décadas antes de que sucediera y, al mismo tiempo, nos advierten sobre los inquietantes presagios del presente. Cave canem.