El Coliseo de Roma: verdades sin leyendas

Mary Beard y Keith Hopkins cuestionan algunos mitos del imperio romano a partir de su edificio más emblemático

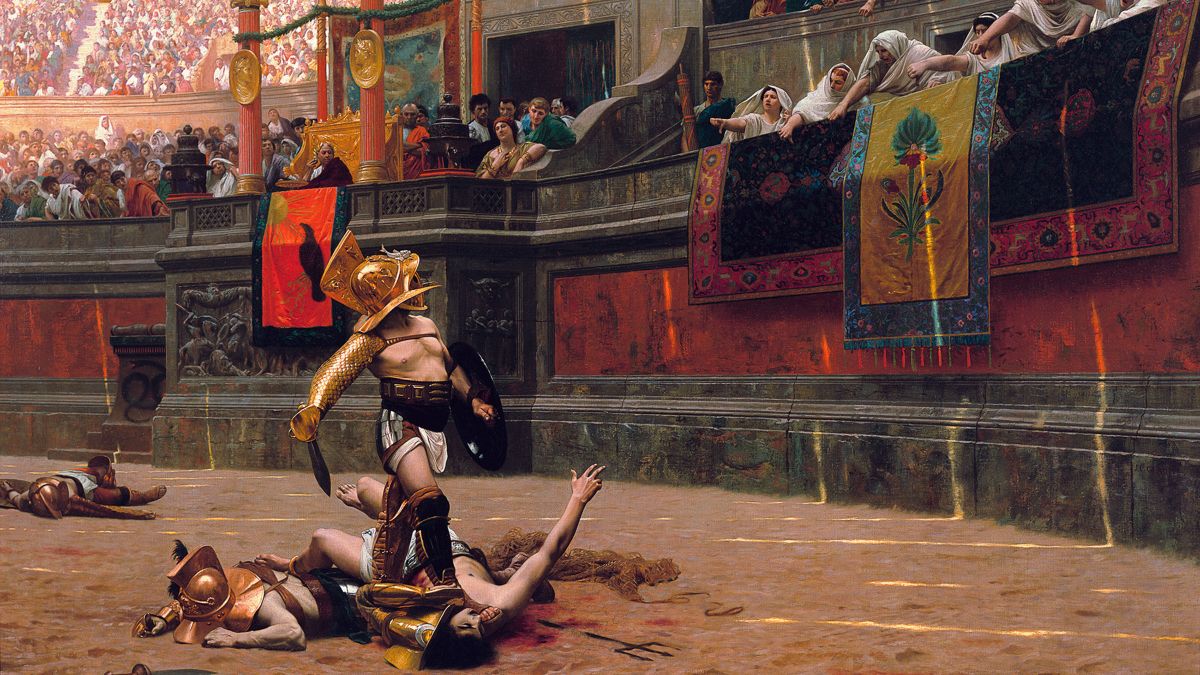

'Pollice verso', cuadro pintado por Jean-Léon Gérôme en 1872 con el fin de representar un combate en el Coliseo romano. | Dominio público

Ni se llamó como lo conocemos, ni ha resistido al paso del tiempo tal y como fue concebido, ni es tampoco un reflejo fiel y exacto del imperio al que servía, pero la fascinante cáscara del Coliseo de Roma, horadada por los siglos, destripada por la Historia, sigue provocando fascinación. Entre sus estructuras desnudas atesora –con el permiso de nuestra imaginación– todo el horror que acompaña a los mitos, al tiempo que muestra que el poder absoluto, representado por el dedo del Pontifex Maximus, título que el Papa heredó de los Césares, es capaz de desarrollar un ingenio mayúsculo para celebrar el gran espectáculo de la muerte.

Sería un error, sin embargo, juzgar a la civilización romana con las premisas del presente. Roma, como diría Ortega y Gasset, es ella y sus circunstancias; si se ha conservado en el recuerdo, frente a otras culturas mucho más antiguas, es porque durante muchos siglos fue capaz de conjurar estas contradicciones y articular hábitos –distintos a los nuestros– que expresaban su idea de las cosas. Muchos sucedían en el Anfiteatro de Flavio (Vespasiano), que así se llamaba el Coliseo, construido sobre el lago desecado de lo que, según la tradición, era la Domus Aurea de Nerón, cuya colosal estatua terminó por dar nombre al recinto.

Recorriendo su historia obtenemos una imagen singular del mayor imperio del Mediterráneo antiguo. Exactamente, esto es lo que hicieron los historiadores británicos Mary Beard y Keith Hopkins (antes de la muerte del segundo) en una monografía que, en traducción de Silvia Furió, ahora acaba de publicar en español el sello Crítica. El volumen, concebido al modo de las útiles guías de los viajeros ingleses, explora los datos ciertos y las proyecciones imaginarias sobre el monumento que –con el permiso del Panteón, uno de los edificios más perfectos de toda la Historia– evoca la grandeza arquitectónica y la voluntad de poder de la autocracia romana. La obra que estableció una pauta monumental clásica que, con el paso de los siglos, replicaron otros muchos imperios y gobernantes absolutistas.

Es curioso ver que la historia del Coliseo de Beard y Hopkins, sustentada en la lectura crítica de los testimonios historiográficos, los datos arqueológicos y las fuentes disponibles de la historia comparada (Pompeya siempre alumbra la sombras de Roma), tiende al prosaísmo. Esto es: rebaja en varios grados, en ocasiones muchos, buena parte de la prosopopeya con la que la literatura primero, y después el cine, han fijado en el imaginario popular la importancia de este edificio, que indistintamente fue circo de fieras, combates y gladiadores, lugar sagrado de los mártires cristianos, escenario de la insigne teatralidad renacentista y barroca, memoria resignificada de la Italia fascista y, siempre, una ruina prodigiosa. De esta última condición de vestigio hizo motivo literario el Romanticismo, que cantó el contraste entre su pavorosa función y su majestuosidad: «Sangriento circo de gladiadores, noble naufragio en perfección ruinosa», escribió Lord Byron tras contemplarlo en sus (satánicos) años romanos.

La imagen hizo fortuna y, como explican Beard y Hopkins, los viajeros victorianos deseaban, más que cualquier otra cosa, contemplar sus restos –subidos en el esqueleto mudo de ladrillo– a la luz de la luna; o imaginar los fantasmas del pretérito iluminados por antorchas azules y rojas, siguiendo el consejo de la Murray’s Handbook to Central Italy (1843). La visita era obligada, pero bastaba hacerla –desembolsando una cantidad nada humilde– para descubrir, igual que ahora, que el turismo es una industria que destruye toda la magia que el paso del tiempo no había logrado extinguir. Incluyendo las flores y hierbas que habitaron las ruinas, arrancadas en 1871 para mayor comodidad de los viajeros del Grand Tour, que no podían sino frivolizar sobre las muertes violentas y las crueldades que acontecieron entre sus muros.

Espacio público y poder absoluto

En efecto: sus paredes (cubiertas de losas de un travertino del que ya no queda ningún resto, entre gradas que han desaparecido por completo) acogían los combates de los gladiadores, a los que Beard y Hopkins dedican buena parte de su ensayo, los sacrificios de animales vivos, la tortura de los condenados por el César y hasta simulaciones de combates navales, a una escala sin embargo inferior a la que relatan las leyendas. Todo transcurría bajo la sombra del velarium, la gigantesca tela que protegía a los espectadores del sol o de la lluvia. Lo que se veía sobre la arena exigía que en las entrañas del Anfiteatro –excavadas por vez primera entre 1811 y 1814, durante la ocupación francesa de Roma por parte del ejército de Napoleón– se ocultase una fantasmagórica tramoya: un submundo paralelo, infernal, según lo describen los dos historiadores británicos, poblado por animales salvajes encerrados en jaulas, fieras, criaturas exóticas, desahuciados, esclavos y miles a la espera de descifrar su propia fortuna.

Las zonas subterráneas del Coliseo todavía conservan la húmeda fisonomía del siglo V d.C., al contrario que su exterior, alterado por las labores de saqueo y acarreo de piedras y ladrillos reutilizados como material de construcción durante la Edad Media y el Renacimiento, parte de ellos usados para construir la Basílica del Vaticano. Las ruinas, según la óptica del Romanticismo, poseían una inequívoca y sugerente carga simbólica. La visión histórica del Coliseo, en cambio, nos presenta a un monumento con menos amplificación. Por un lado, el Anfiteatro tenía una trascendente función política. Era el lugar donde el César se encontraba de frente con el pueblo romano. Y el único espacio público donde el poder absoluto que regía el orbe conocido podía ser contemplado directamente por parte de la plebe.

A su vez, el Coliseo era una réplica de la sociedad romana, encabezada por las familias patricias y los senadores y seguida –mediante una estricta distribución normativa– del resto de clases y estamentos, hasta terminar en los esclavos (presentes para asistir a sus señores) y en las mujeres, a excepción de las vírgenes vestales, con derecho a sentarse en los bancos preferentes. Construido tras el saqueo de Jerusalén e inaugurado por Tito, heredero de Vespasiano, el Coliseo era un inmenso arquetipo espacial de los valores políticos romanos: un monarca, primus inter pares; su correspondiente corte, la élite aristocrática; y una chusma popular a la que había que contentar con regalos, bebida, comida y una fiesta mayúscula que no evitaba –más bien fomentaba– la exaltación pública de todas las formas de violencia.

Los espectáculos venían a ser una forma de redistribución (en especie) del botín de guerra o, si se trataba de juegos particulares –antes de que existiera el Anfiteatro de Flavio estos actos tenían lugar en teatros portátiles temporales, alquilados por los próceres con aspiraciones políticas– una manera eficaz de conseguir el apoyo popular. Un lugar donde concertar negocios, conveniar matrimonios y alianzas, tramar conspiraciones, mirar a los otros y ser vistos. Beard y Hopkins desmienten, con datos y sentido común, muchos de los tópicos de la civilización romana, desprendiendo de las venerables piedras que el tiempo nos ha legado los falsos y exagerados añadidos de las leyendas y las fábulas. ¿Qué queda tras esta limpieza? Una Roma colosal sin los excesos de la mitología. Extraña y, sin embargo, cercana.