Gabriel Tortella: historia y teoría de las revoluciones

El economista defiende en su último libro las transformaciones socialdemócratas como la auténtica revolución proletaria

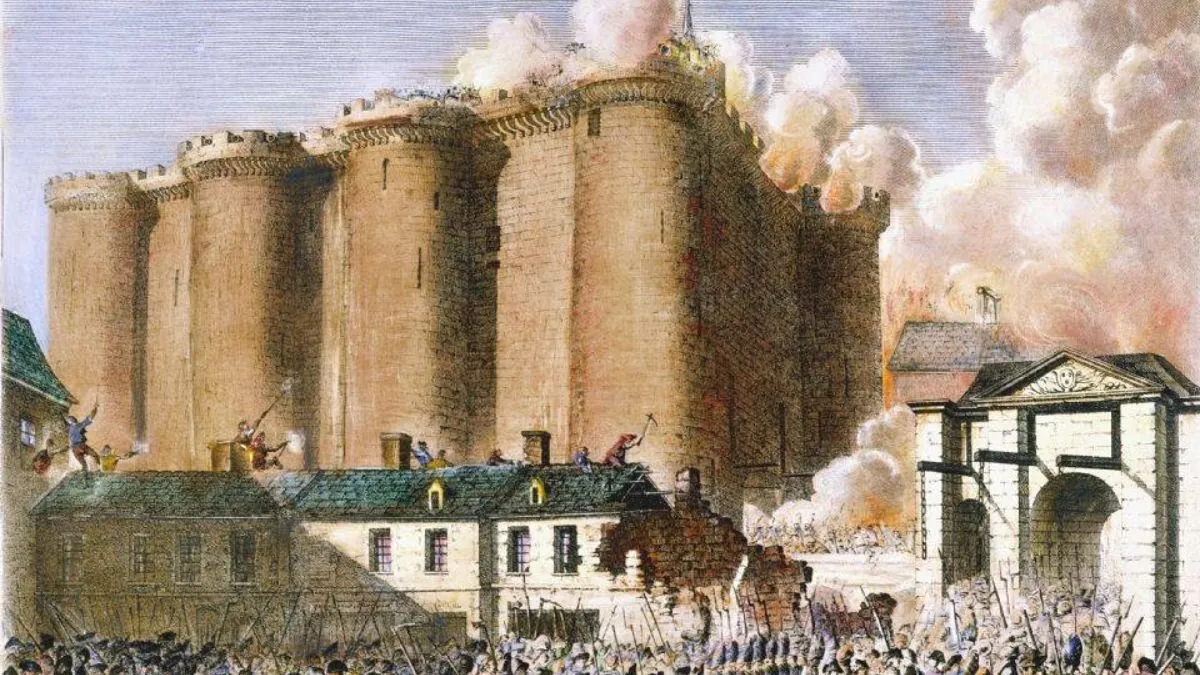

'Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789', de Pierre-Gabriel Berthault. | Jean-Gilles Berizzi (MuCEM)

La naturaleza da saltos. La historia y las sociedades, también. Nos parezca bien o mal, es decir, de modo ajeno a nuestra voluntad, la vida fluye con discontinuidades y mutaciones. En la escala sociopolítica, a esos cambios profundos, con frecuencia bruscos y convulsos, les hemos dado el nombre de revoluciones. Ya, sin más, tenemos la primera paradoja porque los adalides de la revolución suelen ufanarse de haberlas desencadenado. Esta es una constante que la historia desmiente, que el propio Marx vivió en carne propia y sobre la que Lenin tomó buena nota, aunque no precisamente para bien: las revoluciones se producen cuando las condiciones objetivas son propicias para ello. Esta constatación nos permite estudiar y comprender las revoluciones como fenómenos de índole económica, social y política. En otras palabras, ello hace posible una teoría de la revolución.

Se produce también aquí un equívoco del que es urgente desprenderse: en el contexto democrático y desarrollado en que vivimos, el concepto de revolución se ha cargado de connotaciones peyorativas, hasta el punto de que parece consustancial tan solo a grupos marginales, radicales sectarios y activistas antisistema. El orden establecido –el nuestro– vendría a ser la superación de toda veleidad revolucionaria, simplemente porque no haría falta ningún salto en el vacío. Aunque así fuese, no podemos ignorar que nuestro presente es hijo o heredero de la revolución. Este es el punto de partida del último libro de Gabriel Tortella, Las grandes revoluciones, cuyo subtítulo es aún más diáfano: Teoría, historia y futuro de la democracia y la dictadura. Pensar la revolución, nos dice desde el primer párrafo, es tratar de comprender e «interpretar correctamente» la historia contemporánea y el mundo que vivimos.

Sorprende hasta cierto punto que un prestigioso economista e historiador de tan larga trayectoria como Tortella asuma un reto de estas características: un volumen que, sin perder su vitola pedagógica y divulgativa, amalgame y yuxtaponga tres distintas vertientes no fáciles de compaginar. Por un lado, una síntesis de las principales revoluciones, desde el siglo XVII a nuestros días. En este sentido estamos ante un libro de historia (con un énfasis especial en la historia económica). Pero al mismo tiempo analiza los fundamentos doctrinales y la praxis de las revoluciones que expone, siendo por ello además una aportación de teoría política. Por último, Tortella discute a menudo con los autores que cita o señala los errores, abusos e incoherencias en la actuación de los protagonistas históricos: estamos, pues, también ante una interpretación personal y, por ende, ante un ensayo original y estimulante.

Se comprenderá por ello que sea difícil, por no decir imposible, abarcar en este breve comentario todos los aspectos que el autor desgrana en las cerca de 400 páginas, estructuradas en una decena de capítulos, que trazan con precisión las líneas maestras de los grandes procesos revolucionarios. No persigue Tortella en ningún momento adoctrinar, sino tan solo persuadir, motivo por el cual no tiene empacho en dejar a veces cabos sueltos o reconocer sin más que la historia está siempre abierta a sorpresas y zigzagueos. Surgen así en esta singladura innumerables consideraciones de índole política e histórica que nos interpelan como ciudadanos de un mundo que nos ofrece cada vez menos certezas. El lector interesado en estas cuestiones hará bien en asomarse a esas páginas y zambullirse en ellas, con la garantía de que no le defraudarán, incluso cuando se extrañe o disienta de algunos esquemas interpretativos que chocan con las pautas establecidas o convencionales.

A propósito de esto último, conviene advertir que el autor se acerca al fenómeno revolucionario con un utillaje conceptual que no coincide con los presupuestos teóricos más en boga. Frente a la contraposición clásica entre revoluciones burguesas y proletarias, y dentro de estas últimas, la distinción entre socialdemócratas y comunistas, Tortella propone una comprensión alternativa que trasciende con mucho el mero cambio nominativo. Como anuncia desde el principio y cumple en los cinco primeros capítulos, respeta el concepto tradicional de revolución burguesa y se detiene en el examen de sus antecedentes y sus muestras más representativas, esto es, la revolución de los Países Bajos, la revolución inglesa («el triunfo del Parlamento»), la estadounidense («independencia y constitución») y la francesa (esa paradoja en forma de mezcla inextricable de «terror y libertad»).

Las «aberraciones» rusa y china

La vocación económica del historiador, a la que antes aludí, se reafirma con un capítulo dedicado íntegramente a la revolución industrial, pues considera Tortella –en la línea de la historiografía clásica- que esa transformación de las actividades productivas constituyó la base del crecimiento económico y supuso por ello un revulsivo que afectó a toda la organización social y política. Sin ella, simplemente, no existiría el mundo que conocemos. Pero aquí terminan las pautas usuales y se abre paso un análisis del fenómeno revolucionario más cercano a nuestros días que no solo pone patas arriba el esquema marxista típico sino que desafía la nomenclatura politológica habitual.

Tortella niega el marchamo de revolución proletaria a las dos legendarias, la rusa y la china, a las que despacha con el infamante título de «aberraciones», para lanzarlas después, sin contemplaciones, al basurero de la historia. Sin necesidad de una manifestación expresa, el recorrido histórico que se hace en estas páginas se sustenta en una concepción evolutiva -progreso económico y social- en la que no hallan cabida, más que como descomunales errores y desvíos de la trayectoria correcta, los experimentos de Lenin y Mao. Tan monstruosos le parecen al autor esas experiencias políticas que, primero, les niega, como ya se ha dicho, su condición «revolucionaria», concepto que en este libro tiene siempre un cariz positivo; pero, en segundo lugar, les hace responsables -sobre todo al Octubre ruso, «el error político más dañino del siglo XX»- de buena parte de los males de la era contemporánea.

En coherencia con la antedicha noción del progreso histórico, Tortella reserva la categoría de «auténticas» revoluciones proletarias a las reformas y transformaciones de tipo socialdemócrata que vivieron los países desarrollados desde las últimas décadas del siglo XIX y, sobre todo, durante el siglo XX. Digo coherente, con toda intención, porque estos cambios se insertan de modo natural en la marcha de esas sociedades hacia una mayor democratización de su estructura social. Del mismo modo que las revoluciones burguesas alumbraron el régimen liberal –un gran paso adelante respecto al Antiguo Régimen–, esas «auténticas» revoluciones proletarias condujeron a una democracia plena y, en última instancia, al Estado del bienestar que hoy disfrutamos. Pese a sus limitaciones y carencias, el mejor sistema que los seres humanos hemos logrado crear a lo largo de muchos siglos de historia.

No se le escapan a Tortella las paradojas de ese esquema interpretativo por cuanto solemos asociar las revoluciones a cambios más bien rápidos, intensos y violentos, características casi todas ellas que se desmienten en esas transformaciones socialdemócratas que han tenido lugar de un modo gradual y relativamente pacífico, como reformas que se han ido dilatando en un tiempo largo y que solo una perspectiva distanciada puede apreciar como lo que realmente fueron, grandes mejoras tanto en las condiciones de vida como en la representación política. O sea, cabría hablar por tanto más bien de evolución que de revolución en sentido estricto.

Podría colegirse de esa exposición que la revolución proletaria que Tortella estima como verdadera, la socialdemócrata, nos aboca a un «fin de la historia» en el sentido de Fukuyama. El autor cita esta interpretación para distanciarse de su ingenuo optimismo, sin asumir por ello el criterio opuesto del «choque de civilizaciones» de Huntington. El problema, nos dice, es otro: en nuestro mundo la disyuntiva económica clásica (comunismo versus capitalismo) ha dejado de tener sentido. Los debates se mueven en otra línea. Podría ser un avance, pero este siglo XXI nos está deparando situaciones que desafían nuestra capacidad predictiva. Y así, lejos de celebrar el triunfo de la democracia, la encontramos más amenazada que nunca, no solo en países rezagados en el plano socioeconómico sino en los más avanzados. Aquí y allá, la racionalidad se bate en retirada ante nuevas autocracias y demagogias populistas. ¿Nos depara el futuro una nueva «aberración», solo que esta vez a escala mundial?