Zygmunt Bauman: fragmentos de un hombre libre

El sociólogo polaco, autor del célebre ‘Modernidad líquida’, escribió este ‘collage’ de textos sobre su vida

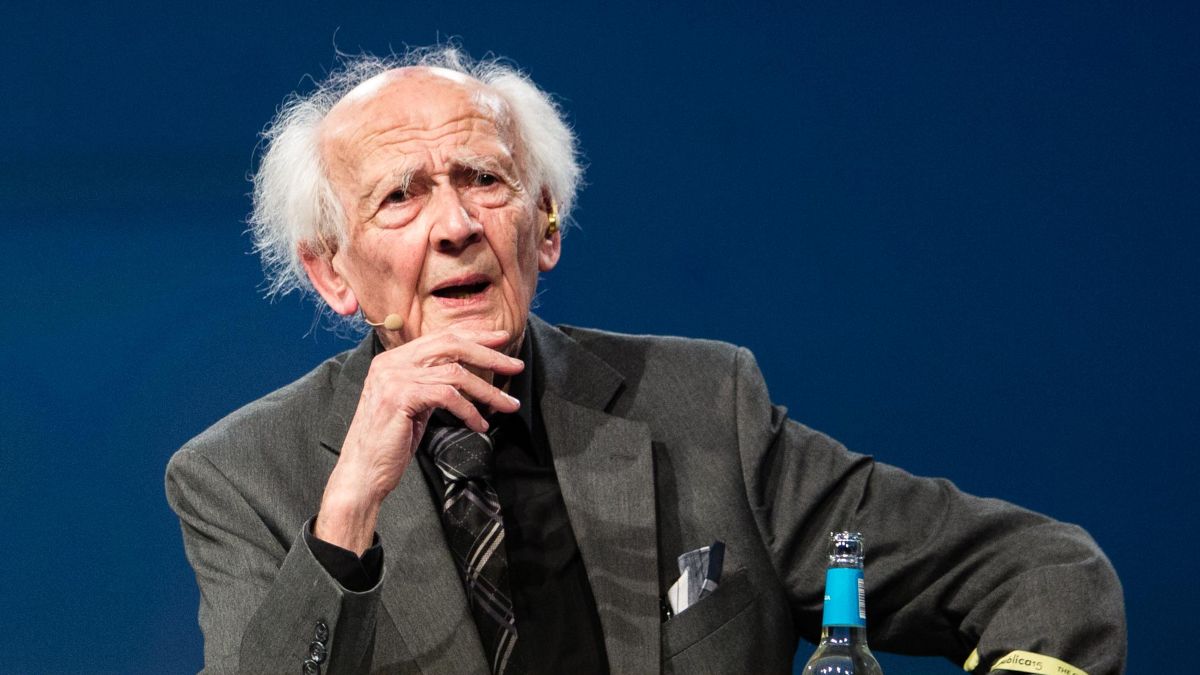

El sociólogo polaco-británico de origen judío Zygmunt Bauman. | Jan Zappner (Wikimedia Commons)

De un libro armado como una suerte de collage con textos escritos a lo largo de 30 años, en polaco y en inglés, uno espera muchas cosas menos coherencia. Y, sin embargo, Mi vida en fragmentos (editorial Paidós) del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, autor del célebre Modernidad líquida, es una grata sorpresa que nos ofrece pasajes biográficos y, a la vez, conceptuales, perfectamente hilados, con reflexiones profundas acerca de la historia, la memoria y la identidad.

El trabajo de edición es de destacar porque el libro comienza con un fragmento que hará de introducción para justificar el sentido del texto, una suerte de marco teórico: «Vivimos dos veces. Una rompiendo y esparciendo; la segunda vez, reuniendo las piezas y ordenándolas conforme a un patrón. Primero, vivimos; luego, narramos la experiencia. Esta segunda vida, por la razón que sea, parece más importante que la primera. Solo en la segunda aparece el sentido».

Tomando en cuenta que la primera vida simplemente pasa y que es la segunda, la narrada, la que perdura, y motivado por las revelaciones que poco tiempo antes había ofrecido el libro de su mujer, Janina, sobreviviente del gueto de Varsovia, (revelaciones que eran desconocidas para el propio marido y toda la familia), Bauman se propone legar un texto personal, su segunda vida, para sus hijas y nietos.

De aquí que el capítulo 2 narre su infancia en la ciudad polaca de Poznan donde Bauman aparece marcado por su gordura y por su judaísmo, dos razones por las que era continuamente hostigado, especialmente conforme se acercaba la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo arreciaba: «Poznan se convirtió en bastión y fuerza impulsora de Democracia Nacional, un partido que pretendía cautivar el pensamiento y los corazones del resto del país con la embrujadora utopía de una vida libre de judíos».

Continuamente hostigado, Bauman relata que, sin embargo, el hecho que más lo marcó de esos años previos a la guerra, fue aquel día en que caminaba por la calle junto a su madre y dos chicos comenzaron a insultarle por ser judío. La actitud de la madre, que pasó de la omnipotencia habitual al silencio de la humillación, le brindó a Bauman una sensación de indefensión que tardó muchos años en desaparecer.

Refugiado y soldado

El inicio de la guerra y las vicisitudes que padecería junto a su familia son desarrollados en el capítulo 3. Allí aparecen facetas menos conocidas del autor, primero como refugiado y luego como soldado. Poznan estaba a casi 100 km de la frontera. Era la primera gran ciudad en el camino de la invasión nazi, de modo que la huida era la única posibilidad de supervivencia. Finalmente consiguen escapar hacia la Polonia controlada por los soviéticos. Allí Bauman menciona una anécdota risueña que será más que pertinente para comprender lo que vendrá posteriormente.

Es que el padre había conseguido trabajo en una suerte de almacén que abastecía a la guarnición local. Su rol era el de llevar la contabilidad, actividad que resultó imposible porque el primer día notó la cantidad enorme de faltantes. Cuando fue a indicarle el problema al director del almacén, éste le espetó: «No te preocupes; es verdad, todos robamos, pero piensa: ¡Cuánto roba un solo capitalista allá, al otro lado!»

La anécdota viene a cuento porque Bauman luego forma parte del ejército polaco impulsado por Stalin y finalmente puede retornar a la Varsovia recuperada, pero, sobre todo, en las décadas posteriores, fue señalado por los nacionalistas y los espacios de derecha en Polonia por su defensa del comunismo. En este sentido, no sería descabellado afirmar que, al menos buena parte de este libro, se propone explicar su relación con la Unión Soviética y realizar una autocrítica valiente, de las que no abundan.

A propósito, en el capítulo 4, Maduración, recoge un chiste interno al Partido: «¿En qué se diferencia un comunista de una manzana? (…) En que una manzana cae de madura, pero un comunista madura cuando cae (…)». Bauman reconoce haber madurado tarde, justamente, tras haber «caído en desgracia», esto es, después de que el propio comunismo acabara persiguiéndolo. De hecho, confiesa que hasta 1953 era un comunista convencido de que, en todo caso, la culpa no era del sistema ni de la ideología sino de los «excesos» o los «errores individuales».

Judío y polaco

Efectivamente, Bauman creía que los dirigentes estaban de verdad motivados por el deseo de justicia social; que, en todo caso, reconocerían sus errores y que, como se decía tras la Primavera de Praga, podrían restituirle al socialismo un rostro humano. Esa esperanza duró demasiado tiempo, reconoce Bauman. «No se me cayó una capa de escamas de los ojos y no dejé de engañarme con la idea de que el comunismo era una versión de la ‘vía hacia el socialismo’ (…) hasta que Jruschov pronunció su memorable discurso y llamó explícitamente a los crímenes estalinistas por su nombre».

El capítulo 5 se ocupa del problema de la identidad, en particular, de la «polonidad». Se trata de un texto escrito en inglés como modo de poder desapegarse emocionalmente. Para el autor de Modernidad líquida, ser polaco no significa custodiar unas fronteras claras sino, más bien, una creación y una elección. Es como si la polonidad se caracterizara por una constante precariedad, una identidad en sí misma provisoria. El aspecto creativo de esa identidad y el factor decisional, pese a lo que puedan decir la gran mayoría de los polacos, hace que Bauman no encuentre ninguna contradicción en afirmarse polaco y judío al mismo tiempo. «Sí, soy polaco. La polonidad es mi hogar espiritual, la lengua polaca es mi mundo. Esa ha sido mi decisión. (…) Yo soy un judío polaco. Jamás me despojé de mi judaísmo, entendido como la pertenencia a una tradición que dio al mundo su sentido moral, su conciencia, su anhelo de perfección, su sueño milenarista. No veo la dificultad de cuadrar mi judaísmo con mi polonidad».

En el capítulo 6, Bauman reflexiona aún más sobre el presente político polaco y marca diferencias entre los cinco años de horror de la ocupación nazi y los casi 50 años de la República Popular de Polonia. Allí, claramente, pese a sus críticas, nuestro autor afirma que no se puede incluir en un mismo paquete ambos hechos. Sin embargo, entiende que la producción en masa de la hipocresía, ausente en la barbarie nazi, fue uno de los rasgos distintivos del comunismo soviético.

Para finalizar, con intención de darle unidad a un libro conformado por textos tan disímiles, Bauman parece desafiar a sus críticos en el último capítulo adoptando una suerte de espíritu existencialista sartreano. Porque, si de dejar un mensaje y de salvar al mundo se trata, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser libres, ya que, justamente, esa condición es la que nos hace responsables de nuestros actos. «Me siento responsable de mi polonidad en el mismo sentido en que acepto la responsabilidad por mi comunismo puntual de antaño, mi socialismo de toda la vida, mi repudio de Israel y mi decisión de pasar mis últimos años siendo una persona desplazada, extraterritorial y súbdito leal de la Corona».

En una época de competencia de víctimas, donde todo el tiempo se señala con el dedo al otro como el culpable de las propias limitaciones y se exigen derechos sin asumir responsabilidades, Bauman levanta la cabeza y, tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir a persecuciones varias, afirma, con orgullo: «Esto es lo que fui». Es en ese momento, esto es, en el preciso instante en que el autor se hace cargo tanto de lo bueno como de lo malo de su primera vida, que el relato se cierra para mostrar que, en ésta, su segunda vida, la narrada, Bauman nos quiere decir, sobre todo y contra todo, que ha sido un hombre libre.