Las otras Cleopatras: las reinas que hicieron posible el mito de Cleopatra VI

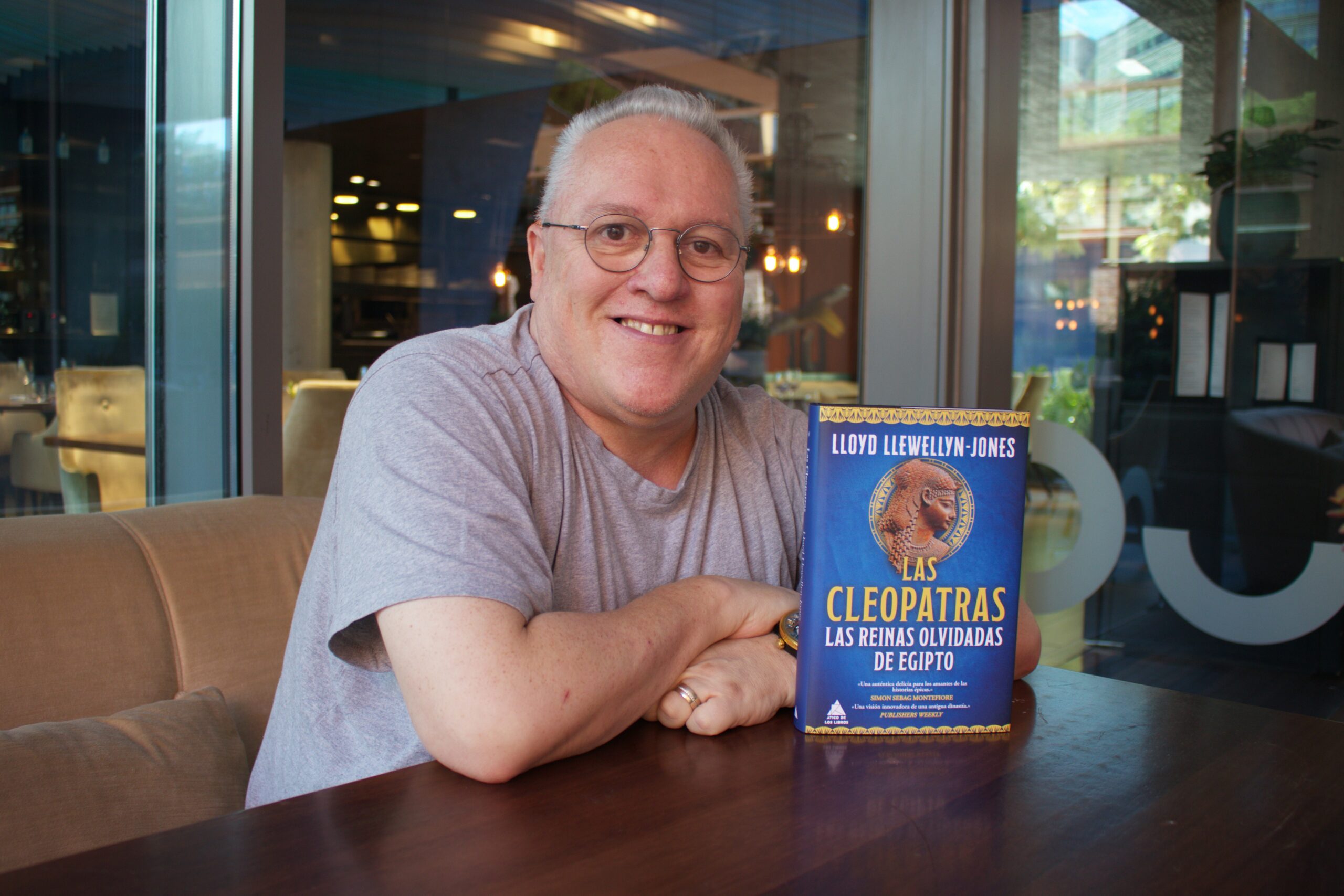

Conversamos con Lloyd Llewellyn-Jones, historiador galés que publica ‘Las Cleopatras. Las reinas olvidadas de Egipto’, un ensayo en el que reconstruye la vida de siete reinas ptolemaicas más allá del mito de la última Cleopatra

Elizabeth Taylor en Cleopatra, reina egipcia | Wikimedia Commons

En la cultura popular, Cleopatra es, casi siempre, una sola: Elizabeth Taylor en la película de 1963 de Joseph L. Mankiewicz. Una mujer reducida a los ojos pintados de kohl, la amante de Julio César y Marco Antonio, la reina seductora. Sin embargo, para Lloyd Llewellyn-Jones, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Cardiff, esta es una simplificación que se propone derribar con su último libro, Las Cleopatras. Las reinas olvidadas de Egipto (Ático de los libros, 2025). En él reconstruye la biografía de siete mujeres que llevaron el mismo nombre y que, a lo largo de casi tres siglos, sostuvieron el poder de la dinastía ptolemaica. «Me di cuenta de que sin su madre, su abuela y sus tías, Cleopatra VII jamás habría alcanzado la posición que alcanzó», afirma el historiador.

El ensayo de cuatrocientas páginas es, en parte, un ejercicio de genealogía política. No son solo siete biografías, sino que también están enmarcadas en el contexto helenístico: un Egipto gobernado por una familia extranjera, marcada por el bilingüismo, la teología y las luchas por el poder con Roma. Llewellyn-Jones en esta conversación con THE OBJECTIVE recuerda que su editor en Reino Unido le convenció de narrar la historia de manera lineal, con un arco narrativo y no solo por capítulos temáticos, porque así se podía entender mejor cómo Cleopatra VII —esa que todos creemos que es una sola— era el desenlace de una cadena. «Siempre se la ha visto como una figura única en la historia de las mujeres, como si apareciera de la nada. Pero el número VII obliga a mirar atrás: había otras seis antes que ella. Y esas mujeres trazaron el modelo que heredó», asegura.

Uno de los ejemplos más reveladores está en la autoproclamación de Cleopatra VII como «la nueva Isis». Llewellyn-Jones explica que esto no era una invención aislada dentro del relato: su bisabuela Cleopatra III ya había adoptado el título de «la Isis viviente». «Eso nos muestra que conocía perfectamente la historia de su familia y que sabía hasta dónde podían llegar sus predecesoras», explica el autor, quien también afirma que la idea de una Cleopatra surgida de la nada se desvanece cuando se observa la continuidad dinástica de mujeres capaces, cultas y muy conscientes del lenguaje religioso y político de su tiempo.

Cleopatra Sira, la mujer que instauró la tradición del poder femenino

Entre todas las reinas, Cleopatra Sira ocupa un lugar fundamental, ya que es la primera en llevar ese nombre. Llegó a Egipto como extranjera, una reina procedente de Siria —de ahí su nombre—, que supo manejarse con diplomacia en una corte que podía haberla rechazado. «Jugó el papel de esposa ejemplar, cumplió con los rituales religiosos, conquistó el favor de los alejandrinos y nunca desafió el orden establecido», dice Llewellyn-Jones. Tras la muerte de su marido, asumió la regencia de su hijo y reinstauró la tradición de los matrimonios entre hermanos, práctica que buscaba legitimar a la dinastía como reflejo de Isis y Osiris. En sus disposiciones, ordenó que sus hijos se casaran entre ellos, subrayando que la unión fraterna era el camino para preservar la estabilidad del trono.

El tema del incesto atraviesa toda la historia de las Cleopatras. Lo que hoy nos resulta perturbador era, para los Ptolomeos, un mecanismo de legitimidad teológica. Osiris e Isis, hermanos y esposos, servían como modelo divino, y lo mismo ocurría en la mitología griega con Zeus y Hera. Cleopatra III, en particular, acumuló títulos religiosos y fue venerada como diosa en vida. El autor se pregunta qué pensaban realmente estas reinas de casarse con sus hermanos: «¿Lo despreciaban? ¿Lo toleraban? ¿Lo asumían como algo natural? Nunca lo sabremos, pero merece la pena plantear la pregunta, porque lo que para nosotros es antinatural pudo ser para ellas el orden mismo de las cosas».

El incesto y la poliandria no solo reforzaba la legitimidad, también generaba tensiones internas. «Al estar obligados a casarse dentro de un círculo tan reducido, los conflictos familiares se multiplicaban. Madres contra hijas, hermanas rivales, maridos compartidos. Era un entorno claustrofóbico que favorecía el veneno, las conspiraciones y los asesinatos», explica el historiador, que incluso se apoyó en estudios de psicología familiar para entender la magnitud de esa violencia y así poder contextualizarla. «Nos gusta pensar que las mujeres siempre se apoyan entre sí, pero la rivalidad femenina puede ser devastadora, sobre todo entre hermanas en competencia por un mismo hombre».

Los referentes importan, pero no podemos confundir el deseo de representación con la evidencia histórica

Las Cleopatras. Las reinas olvidadas de Egipto también aborda los malentendidos contemporáneos en torno a Cleopatra. La polémica del documental de Netflix —producido por Jada Pinkett Smith— que la presentó como una mujer negra es un ejemplo reciente. «Podemos rastrear a cada uno de sus ancestros y todos eran macedonios, griegos del norte. Los romanos lanzaron toneladas de propaganda contra ella, pero jamás la acusaron de ser africana. Si lo hubiera sido, lo habrían usado como arma política. La Cleopatra negra es una invención moderna», afirma Llewellyn-Jones. Entiende, sin embargo, por qué algunas comunidades reclaman su figura como referente. «Yo mismo he estudiado a Alejandro Magno como héroe queer. Los referentes importan, pero no podemos confundir el deseo de representación con la evidencia histórica».

Cleopatra VII, entre la política y el mito

Otro de los grandes tópicos que el ensayo desmonta es el del gran romance entre Cleopatra y Marco Antonio. Para el autor, la relación más decisiva de Cleopatra VII fue con Julio César. «Con Julio César había una unión intelectual y política. Marco Antonio, en cambio, era un soldado rudo y poco sofisticado. Cleopatra lo sedujo con fasto espectáculo, no con amor. Lo manipuló porque entendía que lo que le importaba era sentirse al lado de una reina». Hollywood y Shakespeare han alimentado la visión romántica, pero la Cleopatra real fue, según Llewellyn-Jones, una estratega que utilizaba las relaciones personales como parte de su política exterior.

De hecho, su verdadera obsesión fue Cesarión, el hijo que tuvo con Julio César. «A partir del asesinato de Julio César, Cleopatra se proyecta como madre. Coloca a su hijo delante de ella en las representaciones, algo inédito en la dinastía. Todo lo que hizo desde entonces tenía un objetivo: garantizar la supervivencia y la legitimidad de su hijo».

El problema admite el historiador, es que la Cleopatra real ha sido borrada por siglos de mitificación. En el siglo XVI se la pintaba como una cortesana veneciana; en el XIX, como una dama victoriana; en el XX, como Elizabeth Taylor con delineador. Cada época ha creado su propia Cleopatra, despojándola de su papel como administradora y política. La anécdota que más le gusta al autor es un simple papiro firmado por ella para ordenar la distribución de vino. «Allí no está la femme fatale, sino la burócrata que se asegura de que todo funcione. Esa Cleopatra es más fascinante que cualquier mito».

Al final de la conversación, cuando le pregunto cuál es su Cleopatra favorita, el historiador sorprende: no es Cleopatra VII, sino Cleopatra V, ya que, «tras matrimonios terribles y una vida marcada por imposiciones, logró gobernar sola durante once meses. Fue la primera mujer en la historia de Egipto que gobernó sin regentes ni co-gobernantes. Fue breve, pero abrió un precedente que merece ser recordado», afirma.

Las Cleopatras. Las reinas olvidadas de Egipto se convierte así en algo más que un ensayo histórico: es una invitación a repensar el poder femenino y la forma en que la historia lo ha narrado. «La política de entonces no era tan distinta de la de hoy: manipulación, propaganda, luchas dinásticas. Las armas han cambiado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma», concluye Llewellyn-Jones y nos queda a ambos en el aire una pregunta incómoda: si siete mujeres gobernaron Egipto hace dos mil años, ¿qué explica que en pleno siglo XXI tantas sigan siendo apartadas del poder?