El goce y el placer en Barthes

«Tal vez por eso sus textos siguen vibrando: no prometen placer, ofrecen la posibilidad de un goce»

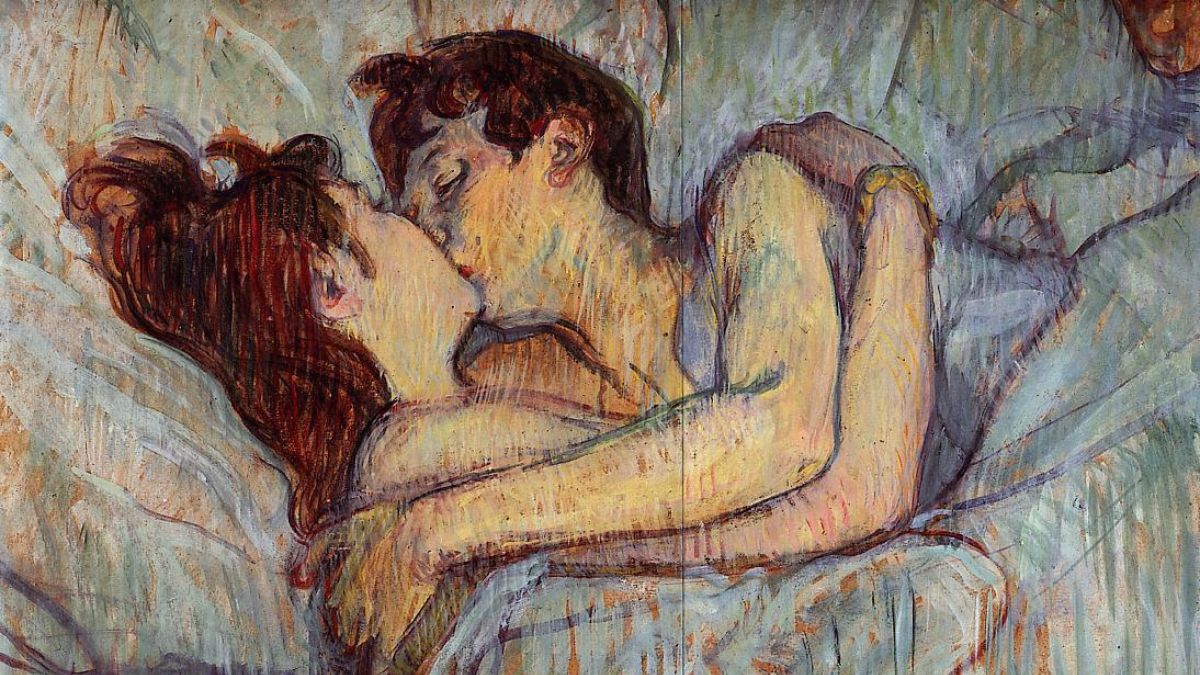

Detalle de 'En la cama: el beso', óleo sobre lienzo de Toulouse Lautrec (1892). | Wikimedia Commons

Barthes era un hombre de rituales y de costumbres, y su vida cotidiana parecía una coreografía minuciosa, casi litúrgica. Su existencia avanzaba como una obra de teatro en repetición infinita, pero nunca tediosa: cada acto estaba cargado de un goce íntimo, silencioso, que se encendía en los detalles más simples. El goce de comer: esa relación táctil y gustativa con el alimento, que sería una forma de pensamiento encarnado; el goce de pasear por París, dejando que la ciudad se abriera ante él como un libro infinito; el goce de enseñar, como si cada clase fuera una escena improvisada donde la teoría se volvía gesto; el goce de la amistad, de un buen habano, de un encuentro sexual rápido con un chapero, sin el melodrama del deseo ni la trascendencia del amor. Todo en Barthes parecía orientado hacia esa vibración momentánea y casi corporal de la existencia: el goce.

Pero he aquí la paradoja: Barthes tituló uno de sus libros más célebres El placer del texto. Y, sin embargo, el placer, como categoría psicológica y filosófica, era algo que le quedaba sorprendentemente lejano. En la tradición psicológica, el placer suele entenderse como un fenómeno regulado, domesticado: un estado de satisfacción que responde a la lógica del deseo, siguiendo una cierta proporción entre expectativa y cumplimiento. El placer es medible, reconocible, casi pedagógico: se busca, se encuentra, se consume. Tiene algo de recompensa, de confirmación de un deseo previo.

Desde la filosofía, el placer también suele vincularse a la estabilidad, a un intervalo de equilibrio: es algo que el sujeto puede explicar, justificar, narrar sin sobresaltos. El placer es el territorio de lo razonable, de lo socialmente inteligible. Barthes, sin embargo, nunca fue un hombre del placer. Ese tipo de satisfacción, equilibrada y lineal, le resultaba casi ajena. Él no vivía para acumular placeres sino para deslizarse hacia un tipo de intensidad que no se deja medir ni someter.

El goce, «la jouissance», concepto que tanto obsesionó a Barthes y que comparte con Lacan, es otra cosa. No busca calmar nada: es exceso, desborde, incluso riesgo. No está hecho para ser explicado, ni para ser «disfrutado» en un sentido burgués del verbo. El goce se sufre un poco, se soporta, atraviesa al sujeto, lo desacomoda. En el goce no hay recompensa: hay ruptura, y la palabra en sí resulta más obscena e inmediata que placer.

Para Barthes, el goce era la forma de experiencia que permitía suspender la identidad, aflojar el yo. Era una especie de fisura luminosa en la que el sujeto dejaba de ser sujeto, o lo era de una manera menos estable, más vacilante. Por eso Barthes encontraba goce en lugares tan distintos como la lectura, el sexo furtivo, el tabaco, la comida o la caminata. No porque fueran placeres, sino porque lo arrebataban momentáneamente de sí mismo.

«Buscaba intensidades, momentos que lo perforaran, pequeñas escenas donde pudiera desaparecer un instante»

El placer tranquiliza; el goce desordena. ¿Por qué, entonces, El placer del texto y no El goce del texto? Tal vez por pudor intelectual. O por ironía. O porque el goce, siendo tan íntimo, no quería convertirlo en categoría editorial y publicitaria. «Placer» era un término más presentable, más digerible para el mercado, para la academia, para el lector en general. Además, Barthes sabía jugar con sus títulos como quien coloca trampas teóricas: detrás de esa palabra amable se escondía otra cosa. Porque en el libro, el «placer» del texto es apenas la antesala, el umbral. Lo verdaderamente importante es el goce del texto, esa experiencia donde la lectura quiebra las convenciones, donde el lenguaje toca un límite, donde el lector deja de ser lector y es atravesado por la escritura.

Barthes escribió El placer del texto, pero lo que defendía y lo que vivía era el goce. Por eso su rutina no era rutinaria: era ritual. Cada gesto cotidiano funcionaba como un pequeño dispositivo de goce. No buscaba placeres estables ni experiencias depuradas; buscaba intensidades, momentos que lo perforaran, pequeñas escenas donde pudiera desaparecer un instante. Comer, pasear, enseñar, fumar, acostarse con un chapero sin complicaciones sentimentales: todo era parte de una estética del goce, una forma de existencia que buscaba un modo más inmediato, más encarnado, más peligroso, de estar en el mundo. Tal vez por eso sus textos siguen vibrando: no prometen placer, ofrecen la posibilidad de un goce. El lector atento siente esa grieta, ese estremecimiento. Y ahí Barthes se vuelve contemporáneo: no solo por lo que explica, también por el temblor subterráneo que vertebra su escritura y que invita a gozar, a gozar de su propio texto: de sus ideas y sus arpegios. El placer tranquiliza. Barthes prefería, en la vida y en la obra, el temblor de lo inacabado, conformando un melodioso ritual que más que consolar te incitaba a mirar intensamente el mundo, y sin sucumbir a la ansiedad.

Esta sería la verdad de Barthes, sin olvidar que toda verdad oculta su envés, de naturaleza cruel y desestabilizadora, y es que, al final de sus Noches de París, el filósofo confiesa que su vida es triste, que se aburre de tantos contactos breves, generalmente con chaperos. «¿Cuál va a ser para mí el espectáculo del mundo?», se pregunta, y advierte, con melancolía, que algo ha terminado para siempre: el amor de un muchacho. Dicho de otra manera: el amante del goce deseaba también el placer de la norma, y anhelaba el amor duradero de un hombre joven y bello como aquel que le acompañaba una tarde de marzo, cuando me crucé con él en un bulevar de París. Fue también un amor breve, como confesó después, tras añadir que iba a tener que renunciar a los chicos, «porque no aprecio ningún deseo de ellos hacia mí, y soy demasiado torpe para imponer mi propio deseo».