'Gladiator II': ¡Están locos estos romanos!

Ridley Scott firma una innecesaria secuela plagada de licencias históricas y situaciones inverosímiles

Imagen promocional de 'Gladiator 2' que muestra a Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal, acabando con unos desafortunados gladiadores. | Paramount Pictures

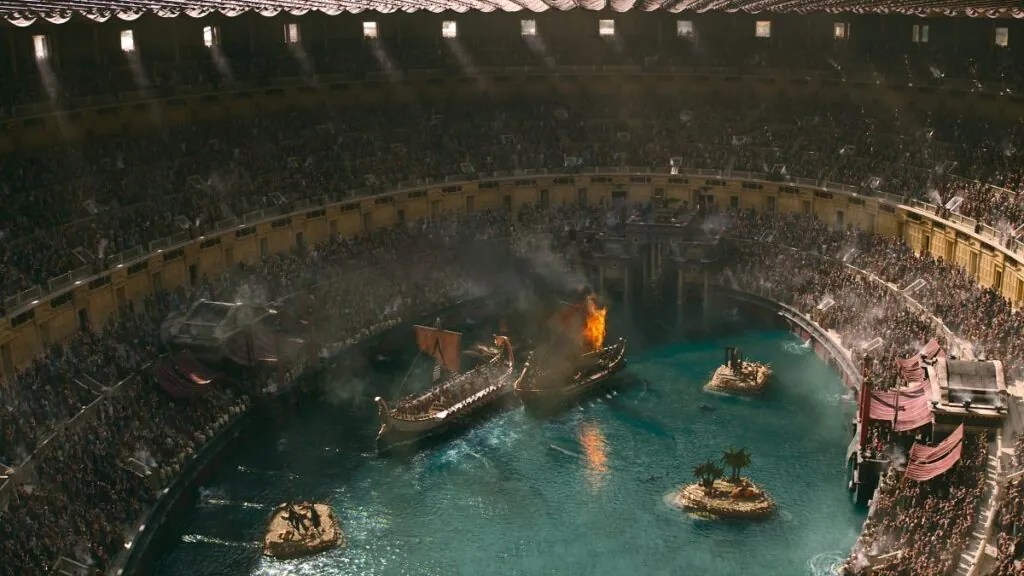

¿Un rinoceronte en el Coliseo? ¿Una batalla naval con barcos de tamaño natural y la arena del circo inundada? Aunque parezca mentira, hay documentación histórica que lo certifica. Están locos estos romanos, como decía Astérix. Cuentan las crónicas que el emperador Cómodo, aficionado a la caza, hacía que le metieran todo tipo de bestias salvajes en el Coliseo y les daba caza desde la seguridad de una pasarela elevada. En una ocasión le pusieron a tiro de arco a un rinoceronte, pero al parecer el animal era muy pacífico y hubo que azuzarlo para que pareciese una fiera temible. En cuanto a lo de los barcos, tenía hasta nombre: naumaquia, y consistía en recrear batallas navales con agua de verdad. Recuerden los acueductos que decoran nuestra geografía: los romanos eran unos linces en esto de canalizar agua.

Ahora bien, en Gladiator II el rinoceronte aparece no en época de Cómodo —que era el villano de la primera entrega, interpretado por Joaquin Phoenix—, sino de los posteriores hermanos Geta y Caracalla, que como emperadores estaban todavía más desquiciados que Cómodo. Los interpretan con histrionismo Joseph Quinn —atención: era el heavy de Stranger Things— y Fred Hechinger. Además de esta licencia con la cronología, en la película el rinoceronte aparece montado por un gladiador como si fuera un picador en una corrida, lo cual resulta dudosamente verosímil. Y todavía más descarado se muestra Ridley Scott en lo de la naumaquia, porque llena el Coliseo de tiburones, lo cual es una trola histórica monumental. No es el único detalle que resulta inverosímil: en un presunto café romano un personaje está leyendo lo que se parece mucho a ¡un periódico impreso!, y en otro momento el cadáver de la esposa guerrera del protagonista, que lleva una pesada coraza con las debidas protuberancias pectorales, ¡flota en el agua!

La lista de licencias históricas y situaciones de dudosa verosimilitud es larga en Gladiator II. Si las había en Napoleón y soliviantaron a los historiadores, aquí Ridley se ha desmadrado. Ahora bien, quizá no sea del todo justo meter el dedo en el ojo a la película por estos patinazos, porque ¿cuándo hemos sido veraces en la reconstrucción imaginaria del imperio romano, más allá de los sesudos libros de historia y contadísimas ficciones? Los pintores pompiers del XIX se inventaron una Roma de postal; novelas históricas como Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz están repletas de deslices, y todas las películas de romanos, el llamado peplum —o en castizo, cine de espada y sandalia—, son un catálogo de despropósitos.

¿Era necesaria esta secuela? Digamos que era inevitable. Parece que hubo una tentativa de precuela repitiendo con Russell Crowe, ¡cuyo guion dicen que iba a escribir Nick Cave!; hubiera sido digna de verse. En cualquier caso, vivimos en la época de las secuelas, precuelas, recuelas, spin-offs y lo que se tercie para exprimir la nostalgia del público, así que Gladiator II tenía que llegar un día u otro. Cuando se plantea una secuela hay dos opciones básicas. La primera es romper radicalmente con las expectativas de los espectadores, que es la iniciativa osada, arriesgada y muchas veces más estimulante. Es lo que hacía Joker: Folie à Deux, una genialidad que ha pagado muy cara la audacia con un pinchazo en taquilla. La segunda opción, la que toma Ridley Scott, es clonar el planteamiento de la anterior entrega. En Gladiator II tenemos a un protagonista, Lucius (Paul Mescal, pasado por el gimnasio para lucir músculos) que no solo está ligado por linaje con el Maximus de Russell Crowe, sino que repite un periplo muy similar.

Si establecemos una comparación con su antecesora, hay dos aspectos a comentar: la intriga política y la acción. En cuanto a la trama de conspiraciones, el Gladiator original se manejaba con solvencia y ciertas aspiraciones shakesperianas. Recordemos que el bardo inmortal escribió varios peplums teatrales: Tito Andrónico, Julio César, Antonio y Cleopatra, Coriolano. El imperio romano es un escenario idóneo para retratar las maquinaciones del poder. A los aires shakesperianos le daba credibilidad la presencia en el papel del senador Gracchus del gran actor Derek Jacobi, popular por la serie Yo, Claudio, pero con mucha mili interpretando obras del genial dramaturgo sobre las tablas. Aquí reaparece, pero de modo casi testimonial y más como homenaje que otra cosa, porque está ya muy mayor. Si al final la cinta con Russell Crowe no le llegaba a la suela del zapato a Shakespeare, si que al menos se podía codear con la mejor película de romanos de la historia del cine: el Espartaco de Stanley Kubrick, con permiso del Ben-Hur de William Wyler y su carrera de cuadrigas.

Mucha acción y efectos cutres

En cambio, en Gladiator II la trama política está más cerca de aquellos peplums italianos de rebajas con culturistas metidos a actores como Steven Reeves. Y eso a pesar de los esfuerzos de Denzel Washington en el papel de Macrinus, un antiguo esclavo convertido en propietario de gladiadores que conspira para destruir Roma, manipulando a los dos hermanos emperadores tendentes a la psicopatía (aquí hay de nuevo unas cuantas licencias históricas del tamaño de un campanario que les ahorraré). Washington ya demostró sus capacidades shakesperianas en La tragedia de Macbeth de Joel Coen, pero el problema es que a su personaje le falta chicha, pese a lo mucho que él se esfuerza por darle cuerpo. Por otro lado, el enfrentamiento entre Lucius y el general Marcus Acacius (interpretado por el siempre eficaz Pedro Pascal), al que toma por enemigo cuando podría ser su aliado, está muy desaprovechado. Y es una pena, porque había ahí el germen de un desarrollo dramático muy potente.

En lo que a la acción se refiere, aquí sí que la película despliega todo su poderío y nos regala espectaculares batallas, luchas de gladiadores y combates varios. Con una única pega: el abuso de CGI, que además en algunas ocasiones es de una calidad mejorable. Nada que objetar a su uso cuando es pertinente y se aplica bien —Scott lo hacía en Napoleón—, pero es que aquí las explosiones del épico asalto naval de la primera escena son un pelín cutres, los mencionados tiburones se mueven demasiado rápido y los sanguinarios mandriles del Coliseo son muy raros.

En resumen: quienes paguen su entrada dispuestos a disfrutar de una cinta de acción fastuosa no saldrán defraudados; quienes busquen una exploración de los turbios mecanismos del poder y sus conspiraciones tal vez no queden tan contentos. Y sobre todo: si es un usted un profesor de Cambridge o Harvard que ha dedicado su vida al erudito estudio del imperio romano, absténgase, porque corre el riesgo de que lo saquen de la sala con respiración asistida y camisa de fuerza.