Kurosawa y Miyazaki: el encuentro de dos monstruos sagrados del cine japonés

Los dos cineastas que simbolizan internacionalmente la cultura japonesa siguen encarnando las cualidades de su país

Hayao Miyazaki y Akira Kursawa | Wikimedia Commons

En abril de 1993, la cadena Nippon TV emitió una charla entre dos titanes de la cultura japonesa, Hayao Miyazaki (Tokio, 1941) y Akira Kurosawa (Tokio, 1910-1998). El diálogo tuvo lugar en la casa de veraneo de Kurosawa, cerca del monte Fuji, y aunque más bien se trata de una entrevista de Miyazaki al viejo maestro, ambos hacen comentarios de interés.

“Se suponía que iba a ser un artista cuando era joven. Mi sueño era ir a París“, recuerda Kurosawa. Más adelante añade: “Te sorprendería lo fácil que es hacer una historia japonesa que se parezca a algo de Shakespeare”.

Por su parte, Miyazaki comparte la nostalgia de su interlocutor: “En los viejos tiempos ‒le dice‒, cuando los estudios estaban en mejores condiciones, podíamos darnos el lujo de pasarnos del presupuesto”.

También intercambian elogios y sonrisas de complicidad. “Me gustó mucho el gato-autobús de Mi vecino Totoro ‒reconoce Kurosawa‒. Era algo interesante”.

La promoción exterior del archipiélago

Aunque hoy Miyazaki sea más popular, la contribución de Kurosawa al carácter contagioso de la cultura japonesa fue decisiva. Antes de que el cómic, los dibujos animados, el diseño gráfico y la música pop del archipiélago llegaran a ser casi indispensables en Occidente, Kurosawa abanderó a toda una generación de cineastas ‒la de Kenji Mizoguchi y Yasujiro Ozu‒ que se abrió paso en nuestras salas de cine.

Esta repercusión casi parece algo natural, sobre todo si se tiene en cuenta que Kurosawa fue el más occidental de los realizadores nipones, tanto por sensibilidad como por estilo.

La suya no fue una vida fácil. Desde joven, alivió sus crisis depresivas dedicándose a las artes plásticas. A partir de su ópera prima, La leyenda del gran judo (1942), siempre sintió afinidad por Hollywood, y de hecho, elogia en su autobiografía a los estadounidenses que se hicieron cargo de la industria japonesa durante la posguerra.

El espejo americano

Mirándose en el espejo americano, volcó sus conocimientos del cine negro en El ángel borracho (1948), la primera película que rodó con su actor fetiche, Toshiro Mifune. Dos años después, filmaron juntos una cinta magistral, Rashomon (1950), galardonada con el León de Oro del Festival de Venecia.

Pero pese a lo mucho que gustaron al público internacional películas como la prodigiosa Vivir (1952) o los pseudo-wésterns (con katanas en lugar de pistolas) Los siete samuráis (1954) y Yojimbo (1961), los críticos y productores japoneses trataron de forma tibia a Kurosawa.

Esto confirmó que nadie es profeta en su tierra, pero no le impidió seguir adelante. Rodó Dersu Uzala (1975) gracias al apoyo ruso y completó la financiación de Ran (1985) con capital francés. Dos admiradores, Coppola y George Lucas, impulsaron la producción de Kagemusha (1980), y lo mismo sucedió con Los sueños de Akira Kurosawa (1990), en cuyo lanzamiento participaron Lucas y Spielberg.

Entre Oriente y Occidente

El cine de Kurosawa tiene un pulso narrativo extraordinariamente ágil y fluido, que lo diferencia del estatismo de otros compatriotas. Arremetiendo contra cualquier defensor de eso que ahora llaman “apropiación cultural”, trasladó al universo japonés obras de Shakespeare (Trono de sangre, 1957), Dostoyevski (El idiota, 1951) e incluso de Ed McBain (El infierno del odio, 1963).

Este mestizaje también ha sido tentador para Miyazaki, que además de occidentalizar el rostro de muchos de sus personajes, se inspiró de forma más o menos directa en la literatura de Maurice Leblanc (Lupin III: El castillo de Cagliostro, 1979),

Jonathan Swift (El castillo en el cielo, 1986) y Diana Wynne Jones (El castillo ambulante, 2004).

No olvidemos que ya había participado como animador en teleseries basadas en clásicos extranjeros, como Los Moomin (1969), Heidi (1974), Marco (1976), Ana de las Tejas Verdes (1979) o Sherlock Holmes (1984).

El ensueño de un Japón legendario

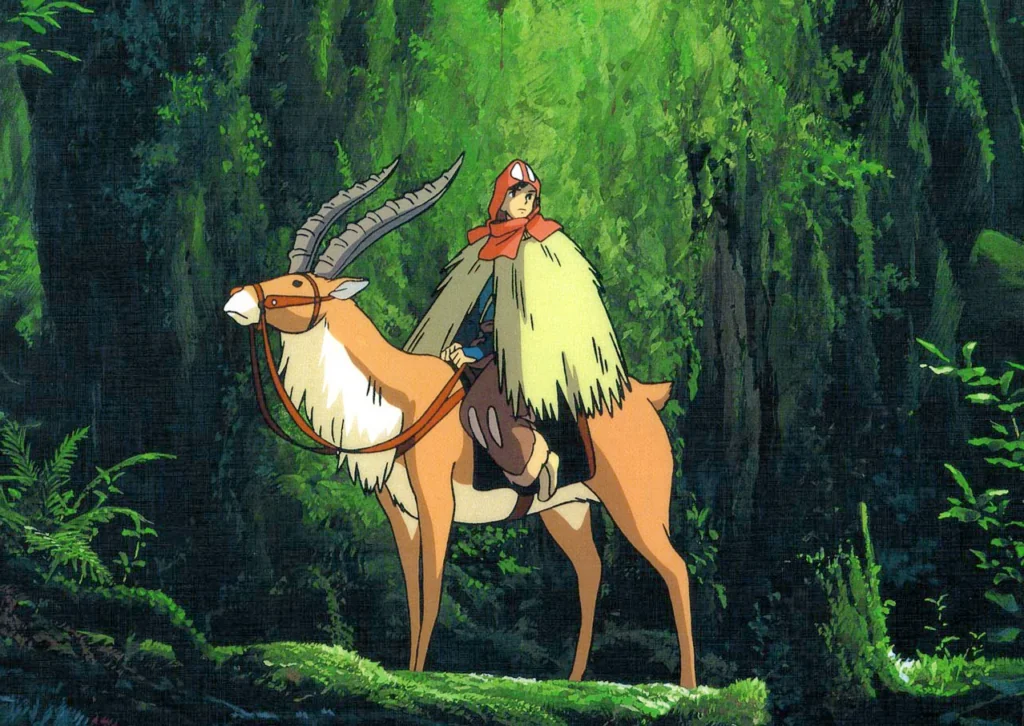

Al igual que Kurosawa, el fundador del estudio Ghibli siente fascinación por la cultura del Japón feudal. Así se advierte en La princesa Mononoke (1997) y El viaje de Chihiro (2001), dos obras maestras con una ambientación minuciosa y una estética admirable.

No obstante, quizá sea en el cuento mágico Mi vecino Totoro (1988) donde Miyazaki expresa mejor dos de sus principales cualidades: el amor por el paisaje japonés y su percepción de una mitología que sobrevive a la modernidad. Otra de sus especialidades, la de soñar despierto, reafirma unas claves poéticas que su maestro Kurosawa ya puso por escrito en 1992: “Con el sueño, fruto del infinito deseo de pureza, el hombre alcanza su mayor capacidad expresiva. Cuando sueña es un genio, audaz y valeroso como todos los genios”.