La premio Nacional de Poesía 2023 denuncia el sistema que invisibiliza el trabajo de los poetas

Yolanda Castaño desmonta los estereotipos que precarizan el oficio poético y reivindica el valor de la creación literaria

La poeta gallega Yolanda Castro | Dimitri Kotjuh

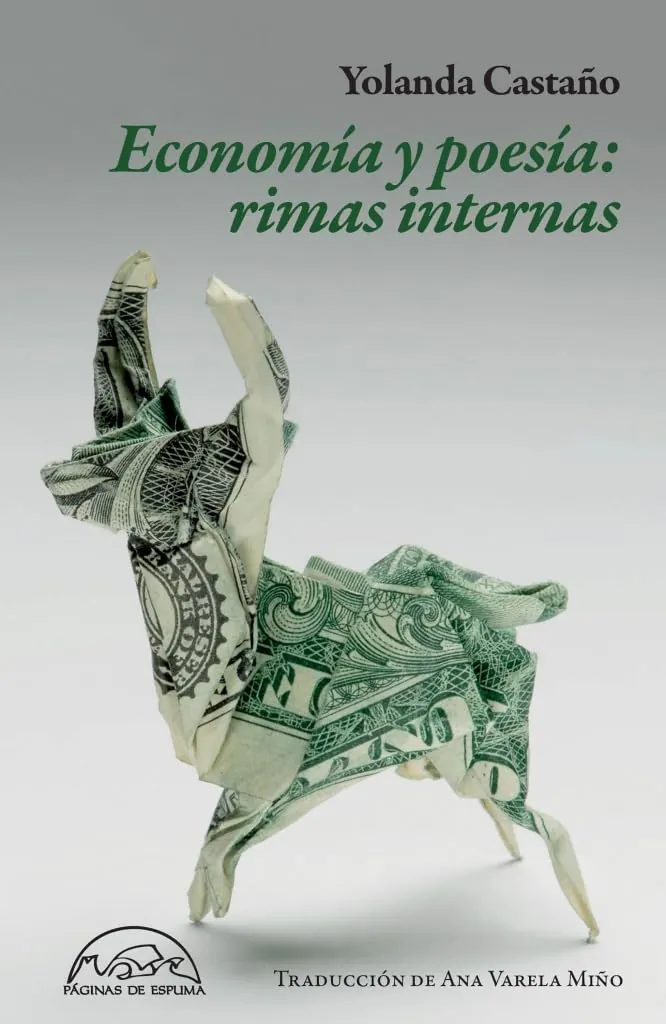

El oficio de poeta se ha convertido en una forma de resistencia. Lo sabe Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977), Premio Nacional de Poesía 2023, que durante más de treinta años ha observado la paradoja de un trabajo que se sigue confundiendo con una vocación desinteresada, una gracia mística, una dádiva del espíritu. La poesía, dice, es tan antigua como el lenguaje humano y, sin embargo, sigue tratándose como si no mereciera un salario. Esta forma de resistencia, la autora la ha plasmado en el ensayo Economía y poesía: rimas internas (Páginas de Espuma, 2025) y es la razón por la que la entrevistamos en THE OBJECTIVE.

Nuestra conversación comienza con una pregunta que nos cuestiona a todos, ¿por qué el género literario más antiguo de la humanidad sigue siendo tan precario? Su respuesta es extensa y nos confirma que la poesía ha sido históricamente confundida con algo espiritual, intangible y casi religioso. En lugar de valorarse por lo que produce, se valora por las intenciones o por la nobleza de los sentimientos que la inspiran. «Eso dificulta mucho el juicio de valor del producto artístico. Se juzga más la categoría moral de quien escribe que la obra en sí», afirma.

Ese desajuste, una desviación del foco hacia lo emocional o lo ético, ha dejado huella en su experiencia como autora. A diferencia de otros formatos narrativos, como la novela, la música o las artes visuales, la poesía aún genera suspicacias cuando se profesionaliza. Un músico que vive de su arte es admirado. Un poeta que intenta hacer lo mismo, es sospechoso.

A lo largo de su trayectoria, Castaño ha convivido con ese estereotipo persistente: el del poeta bohemio, infantilizado, marginal. «Se lo ha alimentado durante mucho tiempo y lo peor es que incluso las propias víctimas del estereotipo acabamos reproduciéndolo», reflexiona. Hay gestos —como aceptar una lectura de poesía sin cobrar— que, si bien parecen inofensivos, consolidan un modelo de precariedad.

En un sistema que premia el gesto simbólico y posterga la retribución real, muchas veces se acaba pagando con promesas. «Se paga con una dignificación postergada que nunca llega. Siempre estás dándote a conocer», dice con sorna. Recuerda la anécdota que cuenta en su libro: cuando la llamaron para organizar una lectura poética y le pidieron invitar a Manolo Rivas sin pagarle, porque «se estaba dando a conocer en ese pueblo gallego». Como si la fama fuera siempre algo por venir.

Pero la precariedad no solo opera en la figura del poeta que escribe por amor al arte. También divide al gremio. Castaño lo ha pensado muchas veces y lo reafirma en este ensayo: ¿qué pasa cuando algunos poetas pueden permitirse trabajar gratis y otros no? ¿Cómo afecta eso a la negociación colectiva? «No pretendo ser preceptiva», aclara. «Pero sí alertar sobre los ecos que tienen nuestras decisiones individuales, también las económicas, en la construcción de un legado colectivo».

Si quienes tienen un segundo trabajo aceptan condiciones indignas, el sistema se perpetúa. «Eso deja fuera voces precarizadas, incómodas, subversivas. Voces que son enormemente interesantes para el horizonte literario». Para confirmar su punto hace una analogía sencilla: si su madre jubilada da clases particulares gratis en el barrio, nadie lo ve mal. Pero si en ese mismo barrio hay personas que viven de dar clases, la situación se complica. «Seguramente esos profesores particulares tendrán que dedicarse a fregar los portales», remata. Y en literatura, la lógica no es distinta.

Como en muchos aspectos de la vida, existe una dimensión de clase que condiciona la escritura. No todo el mundo parte del mismo lugar. «Hay quien tiene las espaldas cubiertas por lo conyugal, lo familiar, o por un buen salario. Eso tiene efectos en el horizonte de profesionalización que buscas para tu escritura creativa», señala.

¿Cuándo y cómo se escribe poesía?

Sostener las necesidades materiales con un trabajo alimenticio implica que la escritura ocurre en los márgenes: en las horas de sueño, en los restos de energía, en la periferia del día y eso tiene consecuencias, no solo en la calidad del texto, sino también en su proyección. ¿Cuántas autoras han tenido que renunciar a oportunidades porque tenían que cumplir con otros compromisos? ¿Cuántas veces la falta de tiempo ha impedido que una obra llegue a su máximo potencial?

Castaño lo ha visto desde el otro lado también: «Cuando autoras han podido dedicarse durante un mes o dos a su obra en una residencia literaria, han logrado cotas de excelencia difíciles de igualar en ese proceso discontinuo de entrar y salir de tu propia concentración en casa».

«Se deja recaer demasiado peso sobre el autor con muy pocas ayudas de conciliación»

Al preguntarle por un ingreso mínimo vital para los profesionales, nos confirma que «no sería nada estratosférico» y menciona las ayudas estatales que suelen ser precarias, escasas y simbólicas. En España, una ayuda a la creación de 6.000 euros no permite dejar un segundo trabajo. «No te da ni para terminar una novela», dice y, en poesía, las ayudas son todavía menos. «En otros países, hay estructuras municipales, provinciales, incluso privadas que contribuyen al sostenimiento del tejido literario. Aquí, ni están ni se las espera» afirma.

Pero más allá del dinero, está el imaginario. En la secundaria se estudia a los poetas como parte del patrimonio cultural. Rosalía de Castro es símbolo de Galicia, igual que otros lo son de sus autonomías, pero mientras una autora escribe hoy su primer libro, su obra es vista como un hobby. «Se deja recaer demasiado peso sobre el autor con muy pocas ayudas de conciliación», denuncia. Para Castaño eso es un error: porque lo que esa autora escribe hoy será —con el paso del tiempo— parte del mismo legado que se enseña en las aulas.

¿Qué pasa con los lectores?

En los tiempos que corren con menos tiempo, el lector podría elegir la poesía como aliado para encontrarse en los libros. Sin embargo, no podemos decir que sea el género más leído y no podemos saber si es que los lectores se han alejado de la poesía porque no la entienden, no les gusta o porque el sistema la ha empujado fuera del centro.

Castaño lo tiene claro: hay muchos factores. La poesía es una lectura más exigente. No es rápida ni complaciente. «En ella se tira de tu inteligencia, plantea conflictos, tuerce el lenguaje», dice. Pero también puede ser una lectura transformadora, empática, necesaria. El problema es que el propio sistema literario ha contribuido a que se vea como irrelevante, simbólica, menor y el resultado es desolador: «Cuando intentas aportar tu trabajo y no es valorado, cuando los pagos son simbólicos, acaba siendo disuasorio. La imagen social del poeta no es atractiva como para ofrecer verdaderos horizontes de posibilidad a quienes vengan después», afirma.

Ganar el Premio Nacional de Poesía en 2023, reconoce, que le ha dado algo más que un trofeo. Le ha dado acceso y le ha permitido alzar la voz sin miedo, con legitimidad y con la conciencia de que su experiencia no es individual, sino compartida. «Llevaba veinte años reflexionando sobre esto. Siete años tomando notas. Dos años escribiendo. Y sentí que alguien tenía que descorrer el velo y hablar de la trazabilidad del esfuerzo, porque la poesía surge de un cuerpo y ese cuerpo tiene necesidades materiales, como todos».

Al igual que otras autoras que han trabajado el tema de la precariedad en sus ensayos como Remedios Zafra, para Yolanda Castaño el verdadero premio no es el reconocimiento público, es poder trabajar más y mejor, sin romantizar la precariedad, sin callar por cortesía y sin aceptar que la poesía solo vale cuando no se cobra.