La torticera concepción populista de la libertad que amenaza las democracias occidentales

Como Lenin o Stalin, Pablo Iglesias no considera que haya contradicción alguna entre comunismo y libertad. «Son cosas que van unidas», asegura.

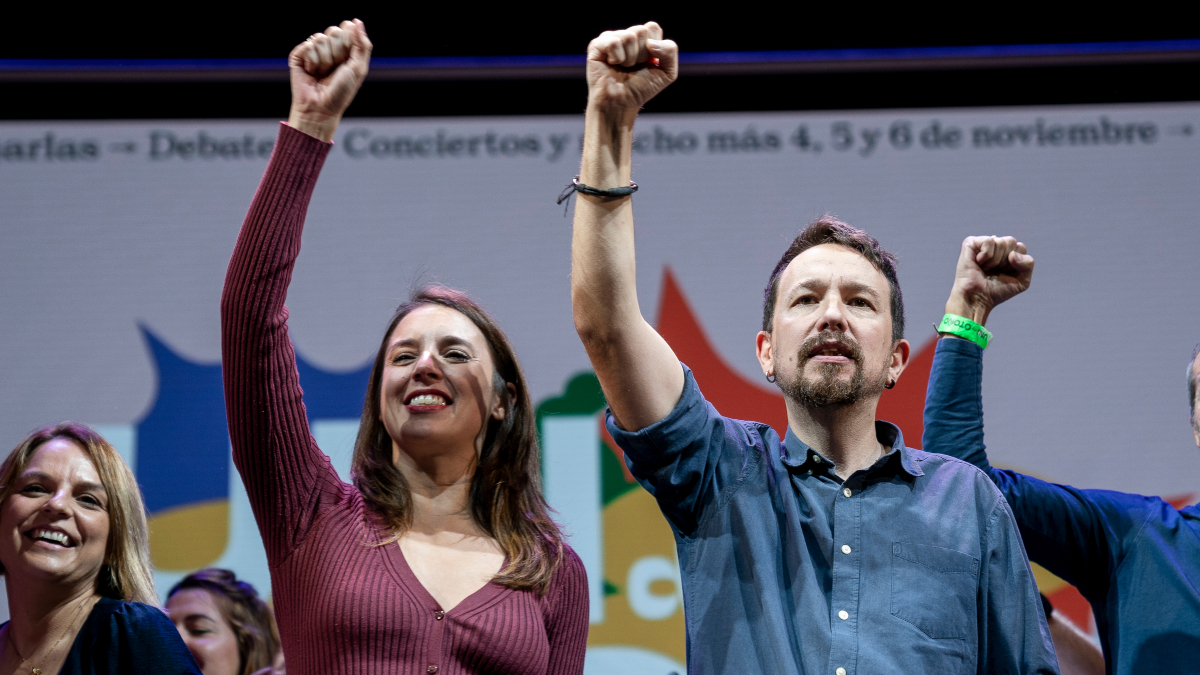

Pablo Iglesias no desperdicia ninguna ocasión para hacer alarde de su comunismo liberador. En la foto, junto a su mujer, Irene Montero. | TO

Poco antes de morir, Isaiah Berlin recordaba en una larga entrevista con el sociólogo Steven Lukes cómo muchos de sus colegas de Oxford se sintieron fascinados por el comunismo, algo incomprensible para «cualquiera que, como yo, hubiese presenciado la Revolución rusa […]. En Rusia vi […] cadáveres en las calles, leí historias sobre personas completamente inocentes que eran condenadas a muerte por vender cerillas en la calle. La sede de la Checa [la policía secreta bolchevique] era en 1918 y 1919 un mundo terrorífico».

Indignado ante «los embustes marxistas» y «toda aquella cháchara estalinista» sobre «la verdadera libertad», Berlin decidió profundizar en los fundamentos de un discurso que «costó vidas» y, sin embargo, encontró durante la Guerra Fría tan cálida acogida entre la supuesta élite intelectual de Occidente.

Un pensador poco original

Berlin conocía bien a Marx. En 1933 le habían encargado una monografía sobre él y, al principio, le resultó espantosamente aburrido. «Leí a Marx más de lo que sería recomendable para mí o para cualquiera».

Pero no tardó en interesarse por sus ideas. Aunque la mayoría «procedía de otros pensadores» con los que «nunca admitió estar en deuda», Berlin descubrió también algunos hallazgos «completamente originales». Uno de ellos era la profunda influencia de la tecnología en la cultura. Otro, la anticipación del papel de las multinacionales: «la expresión gran empresa no se utilizaba en el siglo XIX». Finalmente, estaba la lucha de clases, sobre la que «se ha exagerado», pero de cuya existencia «no cabe duda».

La más tóxica de todas las aportaciones marxistas resultó, sin embargo, una hija espuria de la Ilustración.

El método científico

Los politólogos Javier Bonilla y Jonathan Arriola explican que uno de los postulados del llamado «Programa de las Luces» fue el ultrarracionalismo. Los philosophes habían observado que en el ámbito de la física no podían darse dos explicaciones contradictorias para un mismo fenómeno. Cuando sucedía, se descartaba una de ellas automáticamente, y dedujeron que el mismo principio debía regir en los asuntos humanos. Para cada cuestión política o moral tenía que haber una y solo una respuesta correcta.

Según los ilustrados, «toda opresión, toda desigualdad, así como toda guerra nacen del error y de una incomprensión de los fines racionales inscritos en la Naturaleza», escriben Bonilla y Arriola. Una vez desvelados con ayuda del método científico el orden moral, el régimen político y el sistema estético correctos, todos los conflictos sociales desaparecerían.

La verdadera libertad

Pero si hay determinados valores y estilos de vida éticamente correctos y aceptables y la paz, la justicia y la prosperidad dependen de que las personas se comporten de conformidad con ellos, eso implica a contrario sensu que quien se aferre a un código diferente está impidiendo que la sociedad alcance la perfección y, por tanto, debe ser perseguido y reprimido.

Como proclama meridianamente Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social, «cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre».

Libertad positiva y libertad negativa

En Dos conceptos de libertad, Berlin va a seguir ese hilo argumental rousseauniano que arranca en el anhelo de «felicidad común» de la Constitución jacobina y acaba en el Reinado del Terror y la guillotina.

El liberalismo, explica, había entendido por libertad la posibilidad de llevar a cabo los designios de su voluntad. Frente a esta libertad, que se caracterizaba por la ausencia de obligaciones o normas y que, por tanto, bautizó como negativa, había otra que, más que «no tener leyes», requería «darse leyes a uno mismo». El hombre no era libre cuando meramente escogía lo que quería. Podía muy bien encontrarse consumido por los celos, como Otelo cuando estrangula a Desdémona.

Uno era libre cuando quería lo que racionalmente debía querer, es decir, cuando se deshacía de los deseos inadecuados o los prejuicios que obstruían la manifestación de su auténtica naturaleza. De acuerdo con esta visión positiva, la esclavitud basada en la ignorancia podía ser tan intensa como la impuesta por un negrero.

Los dos niveles de la personalidad

La Ilustración había escindido el yo individual en dos niveles: uno superior y racional y otro inferior y animal, lo que abocaba a la paradoja de que una acción pudiera no ser libre aun cuando ninguna fuerza externa la coartase.

Al privilegiar esta racionalidad, los philosophes justificarán que, en el nombre del progreso o el perfeccionamiento social, se acabe con la libertad.

Y así fue como, dicen Bonilla y Arriola, la razón terminó «al servicio del campo de exterminio en Siberia, de la cámara de gas en Alemania, de las masacres millonarias chinas, de los asesinatos de Pol-Pot y de las más siniestras formas de dominación».

Los pros y los contras

Aunque, como buen liberal, Berlin consideraba que la libertad negativa era «básica», también denunció que su ejercicio irrestricto podía conducir «al laissez-faire, al sufrimiento de los niños en las minas de carbón y a la miseria».

En cuanto a la positiva, había degenerado en «un despotismo total, en el aplastamiento de todas las ideas, en la aniquilación de la vida y el pensamiento», pero su erradicación total tampoco era recomendable. Muchos ciudadanos chinos son, por ejemplo, sinceramente indiferentes a la política y no se sienten coartados por la falta de derechos, pero eso no los hace libres.

«Comunismo, qué cojones»

En cualquier democracia coexisten ambas libertades, y lo hacen en una permanente tensión. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Sabemos, como señalan Bonilla y Arriola, que si la aguja se desvía demasiado hacia la libertad negativa, se corre el riesgo del «sufrimiento de los niños en las minas de carbón»; y que si, por el contrario, se inclina hacia la positiva, nos asomaremos peligrosamente al abismo totalitario.

Pero aparte de esta rudimentaria cuenta de la vieja, no hay una regla precisa. Berlin creía que, a base de sentido común, podía alcanzarse en cada momento un compromiso, siempre precario y provisional. Pero también era consciente de que otros ilustres precursores, como Max Weber, Friedrich Nietzsche o Carl Schmitt, consideraban que no había lugar para las medias tintas y que había que tomar partido e imponer un criterio.

Es el caso asimismo de los modernos populistas. Pablo Iglesias lo dejó muy claro durante la campaña de las autonómicas de Madrid, cuando le plantearon en la SER: ¿comunismo o libertad? «Comunismo, qué cojones», respondió. Y añadió: «Son cosas que van unidas».

Exactamente igual que rezaba «aquella cháchara estalinista» sobre la «libertad verdadera» que tenía fascinados a los colegas de Berlin durante la Guerra Fría.