«Si no tiene difamadores, haga por tenerlos. Si no tiene una leyenda, no será nunca nada»

Mucho antes de que el «relato» se impusiera en la política, César González-Ruano lo había adoptado para sus andanzas

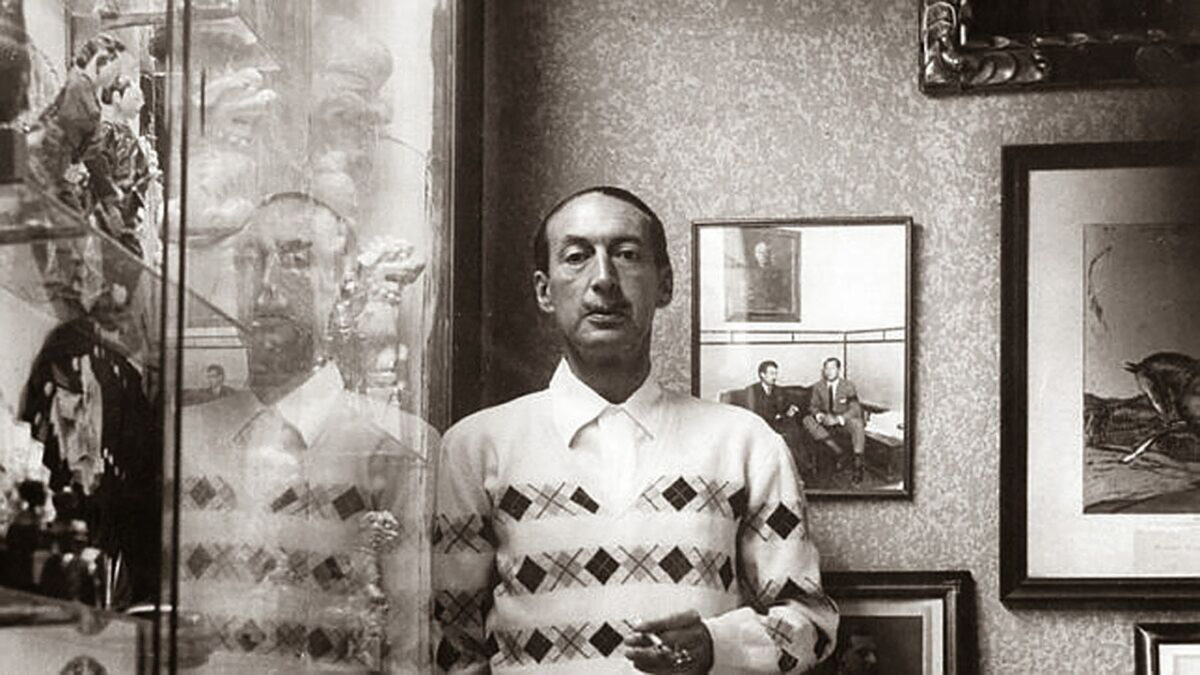

Con buen criterio, Javier Varela considera a César González-Ruano «un literato notable» y «un nombre insoslayable en la historia del periodismo español del siglo XX». | TO

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, César González-Ruano (1903-1965) había de recordar aquella tarde remota en que se dio a conocer a sí mismo.

Madrid era entonces una aldea y Ruano, «un joven de pelo largo, figura alta, de inverosímil delgadez» y, sobre todo, deseoso de «airear su nombre», cuenta el historiador del pensamiento Javier Varela en su espléndida biografía La vida deprisa. Así que, una tarde de febrero de 1922, se subió al estrado del Ateneo para pronunciar una charla en la que insultó sucesivamente a Gabriel y Galán («un poetastro»), a Ortega y Gasset («un señor cejijunto») y, sobre todo, a Cervantes («Me han dicho que era manco y debe de ser verdad, porque escribía con los pies»).

Luego añadió: «Y ahora voy a leer una poesía mía, maravillosa, magnífica, admirable, asombro de los siglos».

No le dejaron, claro. Los ujieres evacuaron la sala en medio de una fenomenal bronca, pero el objetivo estaba logrado y, al día siguiente, todos los diarios reseñaban sus blasfemias. El propio Ruano se aseguró de estirar la polémica visitando las redacciones o mandando cartas al director en las que exigía que se le repusiera el guion a su apellido, indignamente «roto y descompuesto» en González y Ruano, y solicitaba «tolerancia con los no cervantistas».

Esos terribles tipos insípidos

Mucho antes de que el «relato» se impusiera en la vida pública, Ruano lo había adoptado para sus andanzas personales.

«Cuide usted de tener una leyenda —recordaría en 1944 que le había aconsejado el poeta colombiano José María Vargas Vila—. Si no tiene usted difamadores, haga por tenerlos. Si no tiene usted una leyenda, no será nunca nada […] procure que lo difamen. ¡No hay tiempo que perder! Hágase fuerte en sus vicios. Sea orgulloso. Administre bien y ensalce sus defectos. Es el modo de triunfar».

Ruano siguió al pie de la letra estas instrucciones y jamás consintió que la realidad le estropeara una buena historia, sobre él o sobre cualquier otro.

En sus entrevistas, lo de menos era la reproducción literal de lo dicho por el interlocutor. «No tendrá usted la pretensión de que sepa taquigrafía», le espetó a una actriz que debió de ver que tomaba pocas notas. Tampoco tuvo el menor inconveniente en reconocer que lo más arduo del género era «hacer hablar a tanto ser como en la carrera vertiginosa nuestra [de periodista] nos encontramos. Son esos terribles tipos por quienes hay que hablar, cuya insipidez hay que suplir».

Unamuno está visto en una tarde

«Desde luego —dice Varela—, Ruano no tenía madera de filólogo, honesto y pausado recolector de datos».

El libro que dedicó a Miguel de Unamuno lo despachó en una semana, tras mantener una única conversación con él. «Unamuno —se justificó— está visto en una tarde». Las pocas frases que pone en boca de Unamuno probablemente sean de Ruano: «A mí me parece igual —dice don Miguel— que el biografiado sea así o no lo sea. Hay muchas versiones históricas de un hecho. ¿Cómo fue la verdad? Eso es lo que menos importa. La verdad es siempre la del que mejor la haya creado». Y añade: «La leyenda debe imponérsele al biografiado, hasta el extremo de que él mismo ya no sepa cuál fue su realidad».

Toda esta teoría, ay, había de volverse contra Ruano con el paso de los años.

Una producción editorial homérica

Aunque se mantuvo toda la vida en el candelero, el mejor momento de Ruano coincidió con la dictadura de Franco.

La publicación en 1951 de sus memorias Mi medio siglo se confiesa a medias constituyó un éxito grande (aunque no indescriptible, como prescribía la retórica del régimen) y consolidó la aceptable notoriedad que se había ganado casi por la fuerza de bruta, mediante una producción editorial homérica. Un año antes de morir, alardeaba de haber escrito 25.000 artículos a lo largo de su carrera.

Si la cantidad precisa suscita dudas, la facilidad con que producía es incuestionable.

«Tres cuartos de hora le costaba un artículo si lo escribía a mano —calcula Varela—. Dictado, no pasaba de 15 minutos», aunque llegó a rematar alguno en 12 minutos. Lo importante era arrancar. Una vez tenías la primera frase, el resto de la pieza se desenvolvía como un ovillo. «Las palabras tiran de las ideas», decía. Esta primacía del continente sobre el contenido era absoluta. «En una columna solo cabe una idea», advertía.

Meter muchas no suele agradecerse y, mucho menos, pagarse.

Un literato notable

Cuenta Francisco Umbral en La década roja que Manuel Vicent le preguntó una vez: «¿Y tú crees que solo con esto del artículo se puede quedar?»

Ruano, desde luego, lo consiguió. Varela (en un juicio que comparto) lo considera «un literato notable» y «un nombre insoslayable en la historia de la literatura y el periodismo español del siglo XX». Forma parte de un exiguo Olimpo junto a (o por encima de) Mariano José de Larra, Julio Camba, el propio Umbral o Jaime Campmany.

Solo después de muerto sus méritos artísticos se han visto ensombrecidos por ciertas versiones de sus andanzas en la Francia ocupada.

Los años en París

Ruano había desembarcado en París en 1940, tras sendas corresponsalías en Berlín y Roma.

Quería probar a vivir de algo que no fuera el periodismo y, por las referencias de antiguos colegas, tuvo bastante éxito. Él mismo reconocería que fueron «los únicos años que viví bien y precisamente los únicos en los que no hacía literatura». Tenía varios pisos a su nombre, acudía a los restaurantes más caros, brindaba con champaña. ¿Cómo se las arregló?

Nadie lo sabe, pero en 1942 la Gestapo lo detenía por motivos desconocidos, para liberarlo a las pocas semanas por razones aún más misteriosas.

Ruano guardó silencio sobre aquel episodio la mayor parte de su existencia, pero en vísperas de su fallecimiento no pudo resistirse a adornar su biografía con un último toque épico y alardeó de haber sido «preso político en el París ocupado», donde habría estado «a punto de ser fusilado por los alemanes» y habría sufrido «un encarcelamiento de 78 días incomunicado» y «las infinitas variantes de los interrogatorios de la Gestapo».

Estirpe maldita

Siguiendo la acreditada teoría de Vargas Vila, Ruano cultivaba «una leyenda, si no heroica, porque eso era imposible —apunta Varela—, sí que entre romántica y aventurera».

Nunca se le ocurrió que las preguntas que él había dejado deliberadamente en el aire, al objeto de incitar la fantasía, otros fueran a responderlas con acusaciones del más grueso calibre. ¿Qué cómo se las arregló para vivir tan bien en París? Muy fácil: quedándose con las pertenencias de judíos a cambio de salvoconductos falsos. ¿Y por qué lo soltó la Gestapo? Muy fácil también: para que actuara de delator.

Parafraseando a su Unamuno: «¿Cómo fue la verdad? Eso es lo que menos importa».

Existe tanta evidencia de que Ruano fuera un «preso político» como de que perpetrara las atrocidades que se le han atribuido posteriormente, pero en 2014 la Fundación Mapfre retiraba el premio que desde 1975 concedía con su nombre. Su figura prácticamente ha desaparecido de la esfera pública. ¿Por cuánto tiempo? Quizás ya nunca salga de ese encierro, porque, como advierte Gabriel García Márquez, las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra.