Que se mueran las lenguas

«Para los movimientos nacionalistas, la lengua sirve como ariete ideológico: no existe construcción nacional sin imposición lingüística»

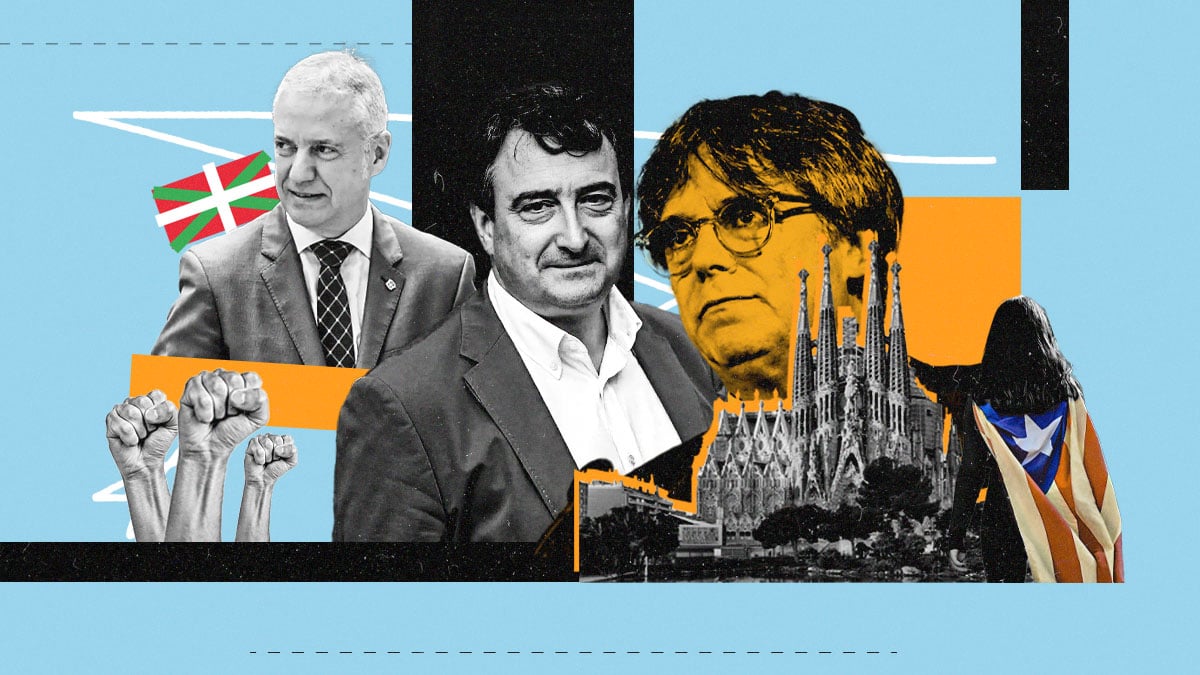

Ilustración de Alejandra Svriz.

En 2009, el psicólogo social Ray Baumeister escribió un provocador artículo (lo tradujo entonces Daniel Gascón en su blog) en el que decía que la desaparición de las lenguas no era una tragedia. Si digo provocador es porque, al menos en España, una posición así es tabú: parece que es una defensa de la uniformidad cultural y un ataque a la diversidad y a la democracia. Baumeister respondía en su texto a un artículo de The Economist que hablaba de la extinción de una lengua como si fuera la extinción de un animal: «La desaparición de una lengua no es como, digamos, un fracaso de una cosecha local, que augura la inanición», escribe. «En otras palabras, si alguna lengua poco conocida deja de hablarse, no es como si millones o incluso decenas de personas se vuelvan incapaces de hablar. Lo único que significa es que la gente que ha hablado esa lengua hablará una lengua distinta […] No hay peligro de que vayamos a terminar con cero idiomas».

Es una posición no muy diferente a la que tiene el filósofo Manuel Toscano en su estupendo libro Contra Babel. Ensayo sobre el valor de las lenguas, que ha publicado la ya imprescindible editorial Athenaica. Toscano sostiene que «hemos invertido completamente el mito de Babel: si la confusión de lenguas, que impedía a los seres humanos entenderse entre ellos, era vista como un castigo divino, ahora esa diversidad se ha vuelto una bendición, ‘una riqueza’ o ‘un tesoro’ que no deberíamos permitir que se perdiera». Pero esa diversidad, como dice el autor, «solo puede enriquecernos a través del contacto y la difusión, no de la mera yuxtaposición de comunidades separadas e incomunicadas».

Por eso la desaparición de una lengua no es automáticamente una tragedia. ¿Quién puede culpar al joven que ha heredado una lengua cada vez más minoritaria que la rechace para poder salir de su aislamiento? La pérdida de una lengua quizá es la emancipación de un pueblo. La fetichización y la conversión de una herramienta de comunicación en un patrimonio estético puede ser también un acto de condescendencia cultural: el hablante de dahalo en Kenia debería seguir hablándolo para gusto de los etnógrafos.

A mí el yiddish me parece un idioma interesantísimo, una mezcla de hebreo y alemán. Fue la lengua de los judíos askenazís de Europa central y del este. El Holocausto fue el principal responsable de su casi desaparición. El 85% de los seis millones de judíos asesinados por el nazismo eran hablantes de yiddish. Escucharlo hoy (lo escuché mucho en un viaje reciente a Williamsburg, el barrio neoyorquino donde hay una considerable población de judíos ortodoxos) es acercarse a la vida de los judíos en Europa antes de su exterminio. Ya nadie habla ese idioma donde fue creado. También me emociona leer los poemas en ladino (una variedad dialectal del castellano que hablaban los judíos de la península ibérica) de Clarisse Nicoïdski y reconocer palabras del castellano antiguo.

«Una lengua muere porque evoluciona, no porque de pronto nos quedemos mudos»

Pero ese componente emocional y cultural, esa huella que dejaron esas lenguas sobre la historia, no justifica su rescate como medios de comunicación: una lengua muere porque evoluciona, no porque de pronto nos quedemos mudos. Y, como dice Toscano, «no es lo mismo preservar una lengua a través de una labor de documentación y registro, por medio de archivos sonoros o la confección de gramáticas y diccionarios, que mantenerla como forma de comunicación efectiva en las actividades e interacciones de una población».

Luego está la cuestión nacionalista. Toscano critica el nacionalismo lingüístico que tiene por defecto la posición de que cada lengua debe tener su nación (y si seguimos esa lógica, su Estado). Es un proceso de atomización eterno. A menudo el intento de salvar una lengua no es por la lengua en sí como símbolo cultural o patrimonio; tiene una intención política. Un ejemplo fascinante es el del hebreo, rescatado desde miles de años atrás para contribuir a la construcción nacional del nuevo Estado de Israel.

Sin un apoyo institucional fuerte, el euskera tendría mucho menos uso: solo la mitad de los hablantes lo ha aprendido en casa, el resto en el colegio. Hay un esfuerzo institucional enorme para que no muera, y no solo por una cuestión cultural. Para los movimientos nacionalistas, la lengua sirve como ariete ideológico: no existe construcción nacional sin imposición lingüística.