Delibes centenario, Delibes venatorio

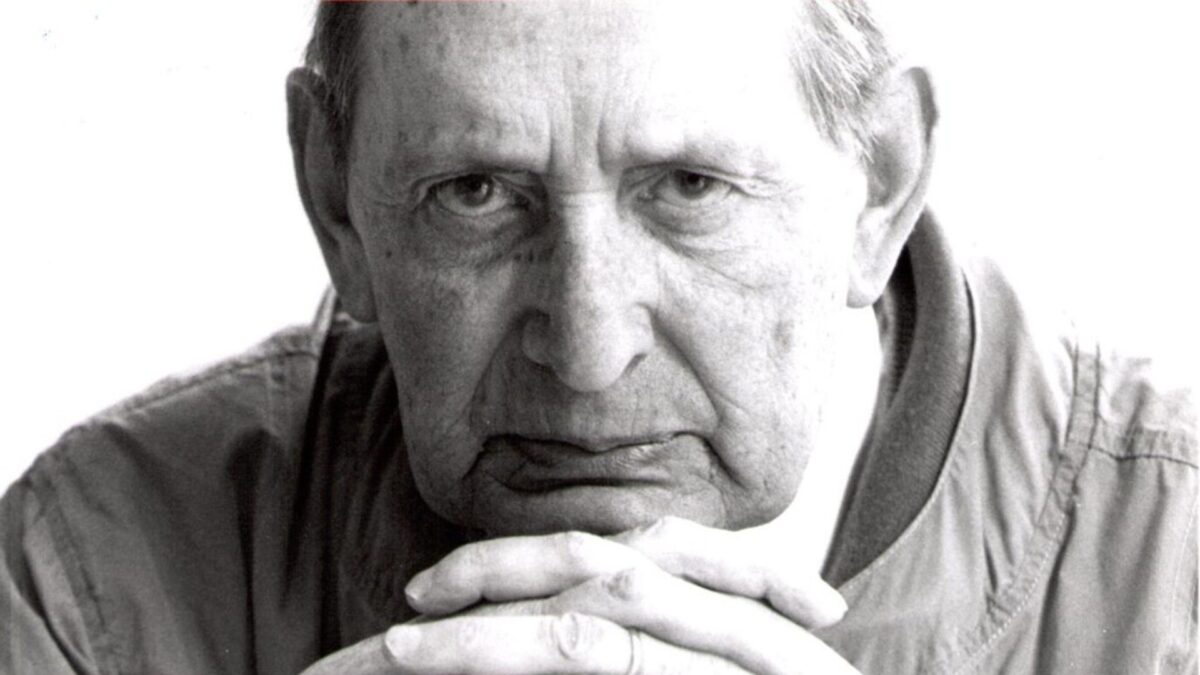

«Creía profundamente en el ser humano, defendía la dignidad personal como un valor absoluto y tenía buen sentido del humor»

Fundación Miguel Delibes | Fundación Miguel Delibes

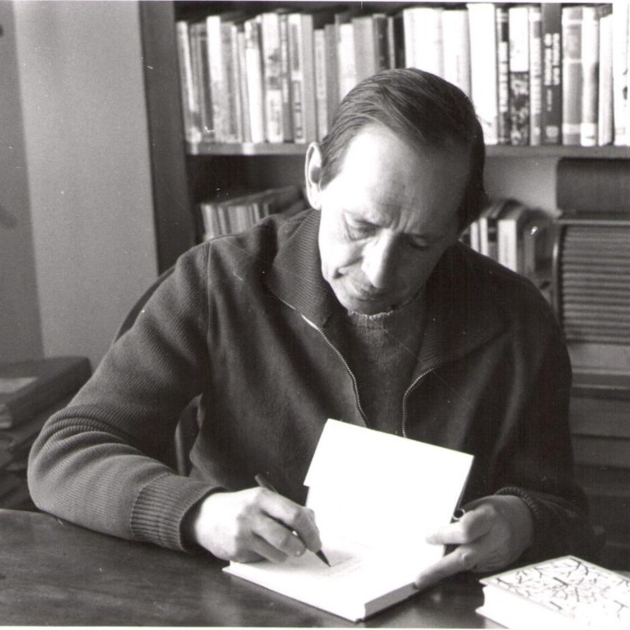

Si tuviera que elegir entre la ingente obra de Delibes, de quien se cumple hoy el centenario del nacimiento, me quedaría con lo que podríamos llamar la sección «Jara y Sedal» de su obra: Diario de un cazador (1955), La caza de la perdiz roja (1963), El libro de la caza menor (1966), Con la escopeta al hombro (1970), La caza en España (1972), Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1977), Mis amigas las truchas (1977), Las perdices del domingo (1981) y Mi último coto (1992). También me gustan mucho sus libros sobre Castilla, que en el fondo son prácticamente todos, pero en especial las Viejas historias de Castilla la Vieja (1964), la antología Castilla, lo castellano y los castellanos (1979) y el palimpsesto Castilla habla (1986).

Lo que lograron un Cunqueiro o un Pla con lo gastronómico lo consiguió hacer Delibes con lo cinegético: convertirlo en un arte literario de primer orden. Aunque uno no tenga ni idea de una cosa ni de la otra, puede pasarse las horas muertas leyendo a estos maestros de la prosa en sus respectivas especialidades, la cocina y la caza, como el que lee las intimidades de una cultura exótica en el cuaderno de campo de un antropólogo y va ahondando en aspectos de la realidad que hasta entonces le eran ignotos, desconocidos. Después de todo, para quien lo sabe ver y sentir, hasta el más pequeño átomo del mundo contiene una fábula infinita o un cuento de nunca acabar. Sólo hay que saber contarlo.

La afición de Delibes no estaba en la montería o el safari, sino en la caza menor

Escritor que caza o cazador que escribe, Delibes tomaba nota puntual de sus excursiones venatorias en pequeñas libretas y después volcaba toda su sabiduría práctica –años y años de experiencia acumulada, miles de observaciones, conversaciones, lecturas– en unos libros que tenían tanto de descripción seca y minuciosa como de sutil lirismo. De este modo, emborronó centenares de pliegos explicando los pormenores de la caza «a rabo» o «en mano», al salto, en guerra galana, en persecución de la perdiz, la liebre, la codorniz, la chocha, el conejo, el sisón, la avutarda, el pato, la tórtola, la paloma, el águila o el raposo. Nos habla Delibes, por ejemplo, de esos cazadores “que con arma, perro y bota componen una pieza y se asoman cada domingo a las cárcavas inhóspitas de Renedo o a los mondos tesos de Aguilarejo, a lomos de una chirriante burra o en tercerola, o en un mixto de mala muerte con la Doly en el soporte o camuflada bajo el asiento, sin importarles demasiado que el revisor huela al perro ni que el matacabras azote despiadadamente la paramera”. Pura poesía. Ya sólo la sonoridad de las palabras le deja a uno trastocado: cárcavas, mondos, tercerola, matacabras, paramera… Los críticos más despistados veían en este «llamar a las cosas por su nombre» un delito de preciosismo verbal. Pobres paletos urbanitas, pensaría el novelista.

La afición de Delibes no estaba en la montería o el safari, sino en la caza menor. Se trataba de una «caza a rabo» primitiva, sacrificada, sudorosa y polvorienta, que obliga a fatigar los caminos y trepar las laderas en busca de la pieza, con la incertidumbre de si volverá uno a casa con las manos vacías. Persecuciones pacientes y prolongadas en las que el cazador tiene que hacerlo todo, desde buscar la pieza, levantarla, derribarla y cobrarla, guardándosela en el morral o colgándola de la percha, hasta terminar la jornada salivando frente al fogón. Nada que ver, por tanto, con los happenings franquistas estilo La escopeta nacional, donde la gente va a exhibirse o a ultimar sus negocios, ni con los monárquicos desahogos ante plantígrados borrachos, puestos a huevo en la cobarde mirilla. Además, Delibes se sentía incapaz de enfrentarse a los «ojos humanizados» de un ciervo, un corzo o un venado, cuyos cuerpos muertos se le asemejaban cadáveres, mientras que la perdiz o el conejo siempre componían para él un hermoso bodegón.

El cazador sale tan temprano al campo que piensa estar inaugurando el mundo. En esas madrugadas de niebla densa y húmeda, con los músculos entumecidos por el frío y retazos de escarcha en el pantalón de pana, Delibes, hombre de temperamento depresivo, con tendencia a los «dolorosos crepúsculos del campo», recargaba las energías, olvidaba los problemas cotidianos y regresaba a ese «estado provisional de primitivismo» del que habló Ortega en su famoso prólogo al libro del conde de Yebes. Su pasión casi obsesiva estaba en la caza de la perdiz roja, salvaje y astuta, que vuelve locos a los acechantes, exige estrategias cavilosas y conduce los cuerpos al borde de la extenuación, tras treinta o cuarenta kilómetros de fatigosa persecución campo a través. Y, por supuesto, después, el sublime placer de volver a casa derrengado.

Si el hombre es por naturaleza cazador, al menos desde el Paleolítico, lo que mueve al perdiguero moderno es el anhelo de retornar por unas horas a los orígenes y recuperar su ancestral condición. Cuando Delibes se vestía de cazador era un poco como cuando Pla se disfrazaba de payés para ser más él mismo. La máscara de la autenticidad, digamos. Alérgico a la estética pringosa de los señoritos engominados, con sus caracolillos excedentes, Delibes fue siempre fiel a la reciedumbre de sus botas de cuero, su cazadora de paño verde con forro de franela y cuello de borreguillo, su visera inglesa de cuadritos, sus enormes gafas de montura negra y su tabaco de picadura. En la estupenda exposición de la Biblioteca Nacional se pueden ver fotografías muy ilustrativas en este punto.

Recordaba el otro día la hija de Delibes que su padre odiaba los cócteles, las fiestas de pie, ese hablar por hablar insulso, intrascendente, que estira la estupidez humana hasta límites insondables, esas cenas de compromiso en las que se le pegaba un pelmazo y ya no podía desembarazarse de él en toda la noche, como una sucursal del infierno de Dante. Se lo imagina uno feliz en el campo, a sus anchas, recorriendo millas con su porte escuálido y fibroso, respirando aire puro, mirando a los ojos de las perdices en acto de desafío, probando su puntería con una avutarda o pegando la hebra con los lugareños, alejado del tedio y la hipocresía de la vida urbana, desembarazado del corsé de la civilización.

En cualquier caso, su misantropía y aridez eran sólo aparentes. Elogiaba Delibes esas cuadrillas formadas, como las cascajeras del río, a base de años y de erosión, puliéndose y uniformándose, que se mueven por el campo como si fuesen un solo hombre. Creía profundamente en el ser humano, defendía la dignidad personal como un valor absoluto y tenía buen sentido del humor, sólo que lo reservaba para los pequeños grupos, donde hay confianza y se puede conversar mirándose a los ojos. Sus libros de caza y sus obras en torno a Castilla son un remanso de paz y lucidez en estos tiempos extraños de pandemia.

1 Es decir, que esas ‘vacaciones de humanidad’ que se tomaba los domingos tenían límites bien definidos.

2 Para Delibes la caza es un placer de ida y vuelta: «Durante seis días de la semana el hombre se carga de razones para abandonar por unas horas los convencionalismos sociales, la rutina cotidiana, lo previsible. Al séptimo sale al monte, se satura de oxígeno y libertad, se enfrenta con lo imprevisto, experimenta la ilusión de crear su propia suerte… pero al mismo tiempo se fatiga, sufre de sed, de hambre o de frío… En una palabra, se carga de razones para abandonar su experiencia de primitivismo y regresar a su sede urbana, a su domesticidad confortable».