Qué solos se quedan los vivos

Al tocar estas fechas siempre me preocupan más los vivos que los muertos. Los vivos que le quedan a los pueblos, concretamente. Unos vivos, cada vez con menos vida, que suspiran como si compusieran unas Rimas apócrifas haciéndole la competencia a Bécquer: ¡Dios mío, qué solos / se quedan los vivos!

Al tocar estas fechas siempre me preocupan más los vivos que los muertos. Los vivos que le quedan a los pueblos, concretamente. Unos vivos, cada vez con menos vida, que suspiran como si compusieran unas “Rimas” apócrifas haciéndole la competencia a Bécquer: “¡Dios mío, qué solos / se quedan los vivos!”.

Los pueblos se quedan solos con sus soledades y sus vivos militantes. Los que habitan todo el año, contra el frío y la soledad, los que permanecen cuando se marcha el verano. Aunque confieso que a mi septiembre siempre me gustó para los pueblos, cuando el cielo, de atardecida, se les pone “rosa Valladolid”, que decía Sánchez Ferlosio. Y cuando vuelven a su vida verdadera, la única que les queda ya y con la que conviven el resto del año, comienza el rosario de amargas letanías: “¡Dios mío, que solos, se quedan los pueblos!”. Porque el verano es un espejismo alegre de críos. Nada más. Después los pueblos rumian sus soledades.

El día 1 de noviembre volverán a llenarse de familias que van a visitar a sus muertos más que a los vivos. Y al final del día, cuando todos los coches se marchen, estos volverán a su rutina de nostalgias.

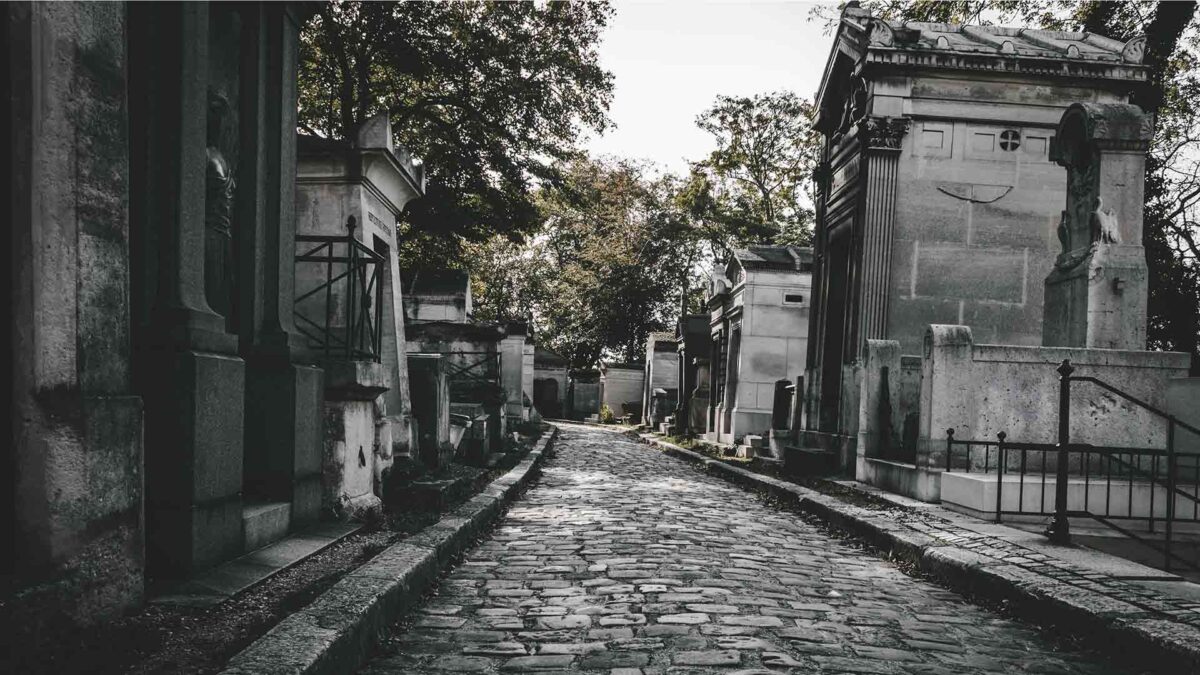

En los pueblos ya sólo crecen los cementerios. Los pueblos con sus cementerios recoletos y sus muertos esquinados. La muerte se ha ido esquinando, se ha hecho algo artificial, como esas flores horteras y de organdí que dejan algunos sobre las tumbas. A los muertos se les hace caso una vez al año, porque no piden mucho más. Pero para ¿cuándo los vivos? ¡Ay!

Al morir mi abuelo, mi vecino “Sallo” en vez de darme el pésame me dijo: “Qué solo me ha dejado tu abuelo aquí…”. Mi abuelo se murió hace ya seis años… Y cito a mi abuelo y sus versos porque mañana es su cumpleaños y quizá la poesía sea la única receta verdadera contra la inmortalidad. Y los versos de mi abuelo lo que le mantiene vivo seis años después. Seis años más tarde de que le diera por morirse después de empeñarse y dejar bien claro –y por escrito– que no quería ser ciprés de cementerio. “No quiero ser ciprés de cementerio. / Yo no tengo madera / para velar, solemne, junto a un nombre / callado, / junto a un nombre de polvo, usar el gesto / compungido de mostrar condolencia / cuando damos el pésame, ni vestir de frac verde y pajarita negra…”.

Y eso es lo que me preocupa a mí, que los pueblos en esta nueva otoñada se estén convirtiendo ya sólo en ciprés de cementerio; con su verticalidad de espadañas y su añoranza. Preñados nueve meses de ausencias para parir críos efímeros que alborocen sus veranos. Y luego, otra vez, septiembre.

Igual pasará el 1 de noviembre. Y el día dos, los pueblos, seguirán elucubrando sus vacíos. Los vivos se volverán a quedar solos con sus muertos de cementerio creciente. Y unos y otros, vivos y muertos, seguirán repitiéndose: “¡Dios mío, qué solos / se quedan los vivos!”.