La izquierda y la derecha

«Durante años me pregunté si yo era más de izquierdas o de derechas. La pregunta dejó de agobiarme al comprender que estaba mal formulada: presupone que sólo hay dos clases de personas»

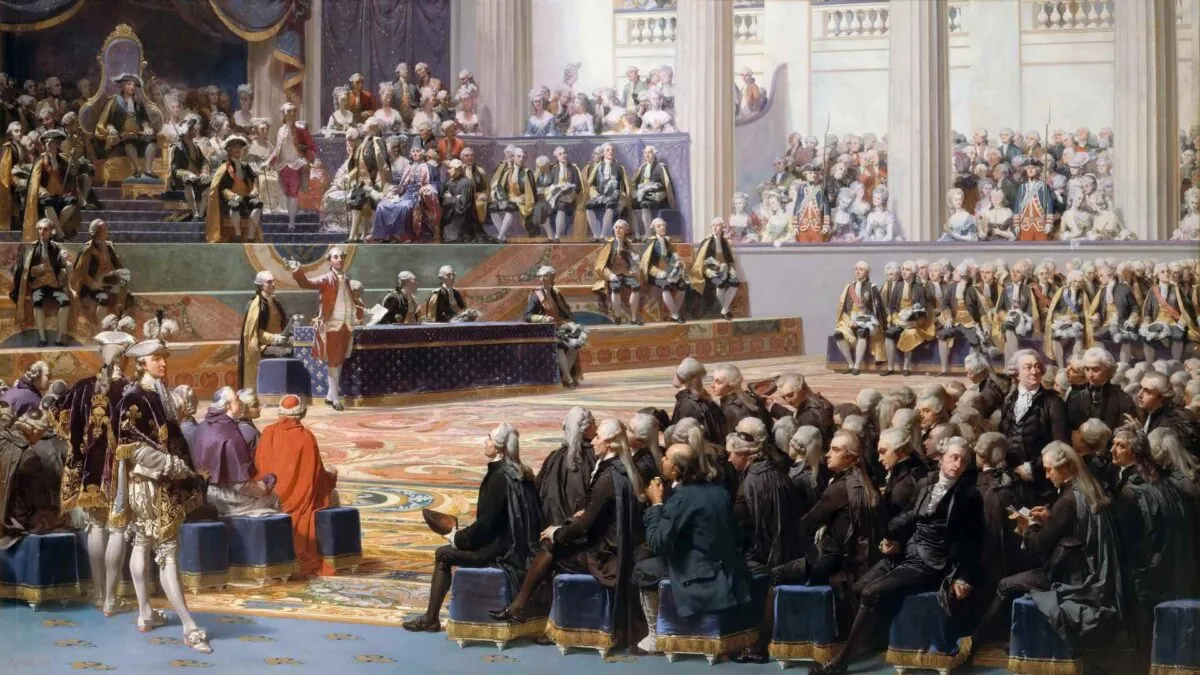

Auguste Couder | Wikipedia bajo Creative Commons

Con sereno desprecio del peligro o acaso ignorante del riesgo que corría, una cantante pop española hizo saber que, si había de escoger, se sentía más de derechas que de izquierdas. Como era de esperar, la pusieron como hoja de perejil por su «desliz». Valga por todos los rapapolvos el de un santón de su gremio, que zanjó el debate con autoridad pontificia: «cualquiera que se declare de derechas ha de ser un cretino o un cabrón». La anécdota ilustra el problema del par izquierda y derecha para dar cuenta de la realidad. No es una pareja neutra, como frágil o dúctil, vertebrado o invertebrado, unos o ceros, para clasificar los objetos, sino moralmente connotada: todo el mundo sabe que las buenas personas son de izquierdas. Lo sabe, al menos, con dieciséis años, que es una edad pegadiza. Luego quizá se acepten matices, pero siempre bajo el entendido de que ser de derechas es como mascar chicle con la boca abierta, algo que no se debe hacer; no se debe hacer, sobre todo, en público.

Recuerdo la respuesta que me dio un adulto cuando de niño le pregunté por el tema: «la izquierda cree más en la igualdad y en repartir lo que hay entre todos, y la derecha cree más en la libertad, y en que es mejor que cada cual decida qué hacer con sus recursos». No se me ocurrió entonces la pregunta que se me ocurre ahora: ¿por qué nadie querría escoger entre libertad e igualdad? ¿No se pueden conciliar para tener un poco de lo uno y un poco de lo otro? El hecho de que tengamos una mano izquierda y una derecha, un ojo derecho y otro izquierdo, un lado izquierdo del cerebro y otro derecho, cosa harto más deseable que ser mancos, tuertos o hemipléjicos, no logra persuadirnos de que en punto a política se pueda ser ambidiestro, ecléctico, sincretista, o por decirlo en lenguaje malfamado, de centro. Porque el centro es considerado por la izquierda como un disfraz más de la derecha, que cabe definir por todo lo que no es izquierda. En términos dialécticos, la izquierda es lo puesto y la derecha lo opuesto, o, parafraseando a Fichte, la izquierda sería el «nosotros», y la derecha el «no-nosotros». Por su mayor conciencia de sí, la izquierda cavila más a menudo sobre su ser. Luego informa de la cábala y queda así también constituida, como imagen especular, la derecha. Podemos decir que izquierda es autónimo y derecha es exónimo. Cabe pensar que ambas sean meros nombres y no designen nada concreto.

La izquierda nunca ha tenido un teoría persuasiva de que por qué hay gente, incluso de clases populares, que vota a la derecha. El elenco de respuestas no va más allá de creer al votante de derechas malvado o estúpido (la «conciencia postiza» de Marx). La vitola de superioridad moral no significa que la izquierda crea que sus ideas son mejores (eso también le ocurre a la derecha) sino, como aclara Ovejero (un socialista clásico y universalista), en creer que el trato con sus ideas es mejor. La izquierda creería en lo que cree con abnegación y la derecha por mero interés. No se concibe que haya una derecha que también crea que sus ideas benefician al conjunto.

Desde 1789, cuando una mera distribución de asientos fijó la dicotomía, la mayor imaginación moral de la izquierda logró avances sociales que hoy disfrutamos todos. Luego la derecha ha viabilizado muchas de las propuestas de la izquierda, desactivando empecinamientos utópicos. «Hacer posibles los imposibles de la izquierda», en palabras de Álvaro Delgado-Gal ha sido la tarea tradicional de la derecha. Bismarck, Maura o Beveridge son jalones del estado social desde la orilla diestra. Ninguno era socialista. Históricamente la izquierda empujó al liberalismo a hacerse democrático y la derecha a que la democracia fuese liberal, es decir constitucional. Esta se preocupa más de crear la riqueza, aquella de distribuirla. Ambas han contribuido a forjar las sociedades desarrolladas y ambas han caído en la tentación totalitaria. En la posguerra, socialdemocracia y democracia cristiana pactaron una síntesis: capitalismo en la producción, socialismo en la redistribución, liberalismo en las costumbres. Con acentos y ajustes, es una fórmula que parece funcionar. En su peor versión, la izquierda declina en escolástica resentida y la derecha en crematística indiferente.

Mientras la izquierda estuvo permeada por un corpus doctrinal bien definido –el socialismo– y tuvo un sujeto protagonista claro –el movimiento obrero– la distinción intelectual fue fecunda. La oscilación de la clase a la identidad, del sindicato a la academia, del mejoramiento al reconocimiento, ha metido a la izquierda en perdederos, a menudo enloquecidos, que no traen ventajas materiales y sí bronca improductiva. Ya en 1998, ese viejo izquierdista que fue Richard Rorty tenía bien calado el problema, cuando habló en Forjar nuestro país, un libro sobre Estados Unidos que explica la España actual, del eclipse de la izquierda reformista a favor de la izquierda cultural.

Hace poco volví a leer a la cantante de derechas. Al evocar la polémica, decía: «Ya no tengo opiniones definitivas sobre nada. Me gusta observar, ver cómo funcionan las cosas, y a partir de ahí crearme una opinión sobre un determinado gobierno o lo que sea» O sea, que sigue sin aprender. Durante años me pregunté si yo era más de izquierdas o de derechas. La pregunta dejó de agobiarme al comprender que estaba mal formulada: presupone que sólo hay dos clases de personas.