El afán de cancelar

«La cancelación es vieja como el hombre, sobre todo en prensa, solo que nadie la llamaba así»

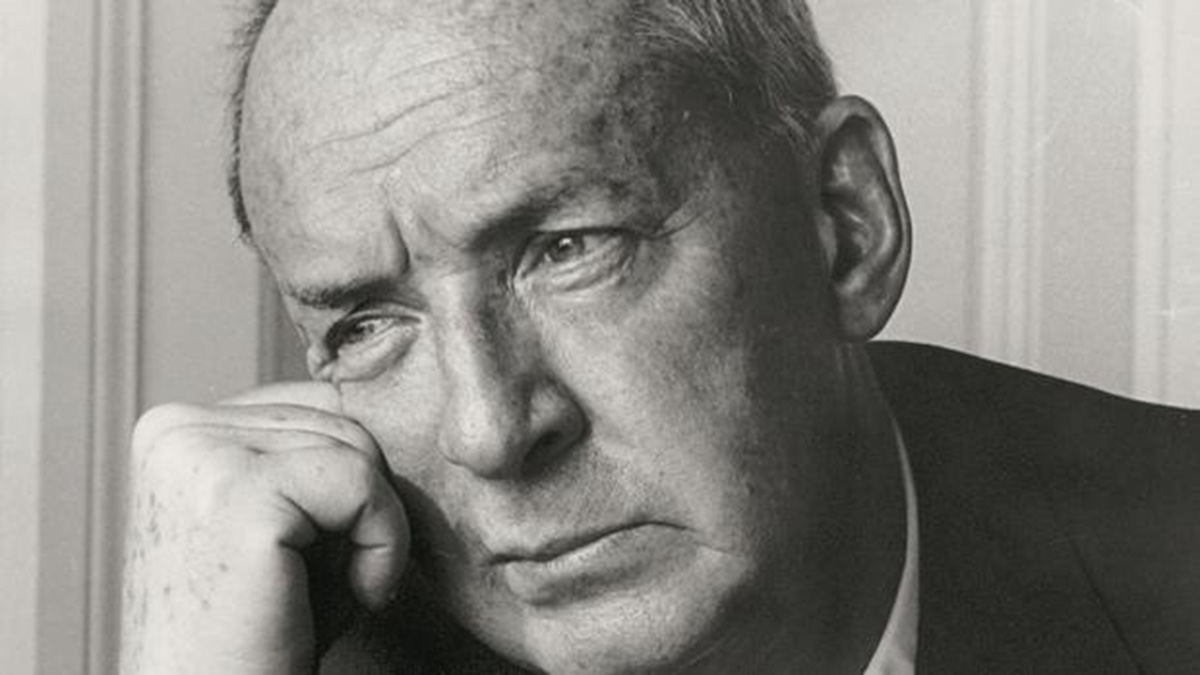

El escritor ruso Vladimir Nabokov.

La cancelación no es un fenómeno nuevo: ha existido siempre. No con la profusión y los objetivos tan amplios de ahora, pero no es una recién llegada, sino algo implícito al ser humano cuando toca algo de poder o lo persigue. Quizá todo empiece con el monstruo de los ojos verdes, los celos, en el seno de la familia y ahí esté el origen de la maquinaria de la cancelación, no sé. En el campo del arte y la literatura, o en el ámbito universitario –y no me refiero a los estudiantes–, los celos han causado destrozos y espectáculos bastante ridículos, y el silenciamiento del otro ha sido una forma de cancelación habitual. Supongo que lo mismo ha debido ocurrir en otros modos de vida con el fin de callar al supuesto rival, aunque donde la cancelación ha tenido y tiene un papel importante es en la prensa, donde no necesariamente es la calidad de la obra del cancelado lo que prima a la hora de ni siquiera mencionarlo (y su revés es no parar con el incensario). Basta con escribir en un periódico para no existir en otro, no gustar al corresponsal de un medio nacional para no aparecer nunca en ese medio, no pertenecer a grupo alguno y no deber nada a nadie (esto es imperdonable para los canceladores), o los celos de un colega ducho en maniobras… en fin las viejas miserias de toda la vida, basta con eso. Repito: la cancelación es vieja como el hombre, solo que nadie la llamaba así, a lo anglosajón.

Pero en los últimos años, la cancelación ha empezado a llamarse tal cual y con ella se han instaurado modos soviéticos en nuestra sociedad democrática. ¿Importados de Rusia, quiere decir? Más bien de Norteamérica y su éxito ha sido tan grande como el de la Coca-Cola. En el éxito suele existir un punto perverso y otro idiota: como mínimo estos dos y el éxito de la cancelación tiene sus pilares en ambos: la perversión –una mirada viciada– y la idiotez. Podríamos añadir la ignorancia y la estulticia, pero sin una voluntad, como mínimo, maliciosa o enfermiza, no llegaríamos a parte alguna. Lo paradójico es que, al aplicarla, uno empobrece mucho más la sociedad donde vive, lo que en el fondo revierte en su contra: parece un invento de quien quiere el pastel para sí, cuando el pastel entero solo ha de causarle la indigestión.

Viene esto a cuento de la respuesta, llamémosla cultural, a la guerra de Putin contra Ucrania. Junto a las medidas económicas, tan necesarias como imprescindibles para parar al minotauro, y el apoyo –desde humanitario a militar– al país injusta y cruelmente invadido, ha surgido también la pulsión canceladora que Occidente lleva ahora inoculada como las vacunas contra el virus. Solo que esa pulsión es un virus en sí mismo, repito una vez más, tan perverso como idiota.

Se empezó con el director de orquesta Valery Gergiev y creímos que la cosa pararía aquí. La amistad de Gergiev con el presidente ruso, su publicidad del régimen o su enriquecimiento al estilo oligarca, digamos que sostenían –para evitar, si se terciaba, la propaganda rusa en casa– la cancelación de sus conciertos, pero por otro lado pesaba su calidad artística y ahí –solo ahí– se estaba cometiendo un error difícil de mantener en el tiempo con el argumento de la guerra. Enseguida la soprano Anna Netrebko suspendió, ella misma, sus actuaciones en Europa, tras condenar la guerra desencadenada por Rusia y hablar a favor de sus amigos ucranianos. Aquí fue ella pero nadie la empujó a desistir de su idea, al revés: la noticia pasó incluso como si hubieran sido sus contratantes. La cosa siguió con el Bolshoi de Moscú, si mal no recuerdo, y no sé cuántos más. Parecía que la fiebre estalinista –borrar todo lo del adversario– se había instalado en Occidente como estrategia bélica. Rápidamente prendió dentro de casa y un profesor universitario decidió suspender un curso sobre Dostoievski y la pólvora de la cancelación siguió corriendo por Europa y América con una alegría propia de los grititos del Folies Bergère.

¿Deberíamos acabar escondiendo los libros de Ivan Bunin, Tolstoi, Bulgákov, Nabokov y no los de Chéjov y Babel? ¿Los discos de Tchaikovsky y Shostakovich y las interpretaciones de Tatiana Nikolaieva y Sokolov, y no las de Sviatoslav Richter? ¿Los documentales de Sokurov, el cine de Tarkovski…? ¿Era esto propaganda del enemigo y nosotros sin enterarnos? ¿Apoyan los muertos –y perdón por el gran Sokurov y el gran Sokolov, cuya vida dure muchos años– a Vladimir Putin? ¿No serían Chéjov y Babel y Sviatoslav Richter (los tres de origen ucraniano) los primeros en levantarse de su tumba para insultarnos por hacer el tonto? ¿No es el arte lo único que nos une y salva a todos sin excepción?

Hace unos días pudimos ver la imagen de una pianista ucraniana tocando una polonesa de Chopin en su piso bombardeado por la artillería rusa. Después de limpiar de polvo y cascotes el piano, tocó maravillosamente: era una forma de resistencia, pero también una celebración de la vida. En el espíritu que recorría sus manos estaba lo mejor de nosotros y era una demostración de que ni siquiera la devastación de la guerra acaba con eso. En cambio se empieza cancelando hacia delante y hacia atrás –la música, el arte, la literatura…– y acabamos cancelándonos a nosotros mismos. Porque esto es la cancelación también (y ahora hablo al margen de la guerra): una actuación suicida. Lo sepamos o no.