Contra el silenciamiento de los hombres

«Los promotores del feminismo radical no han logrado acallar a las mujeres díscolas; al contrario, estas parecen ganar influencia y adeptos»

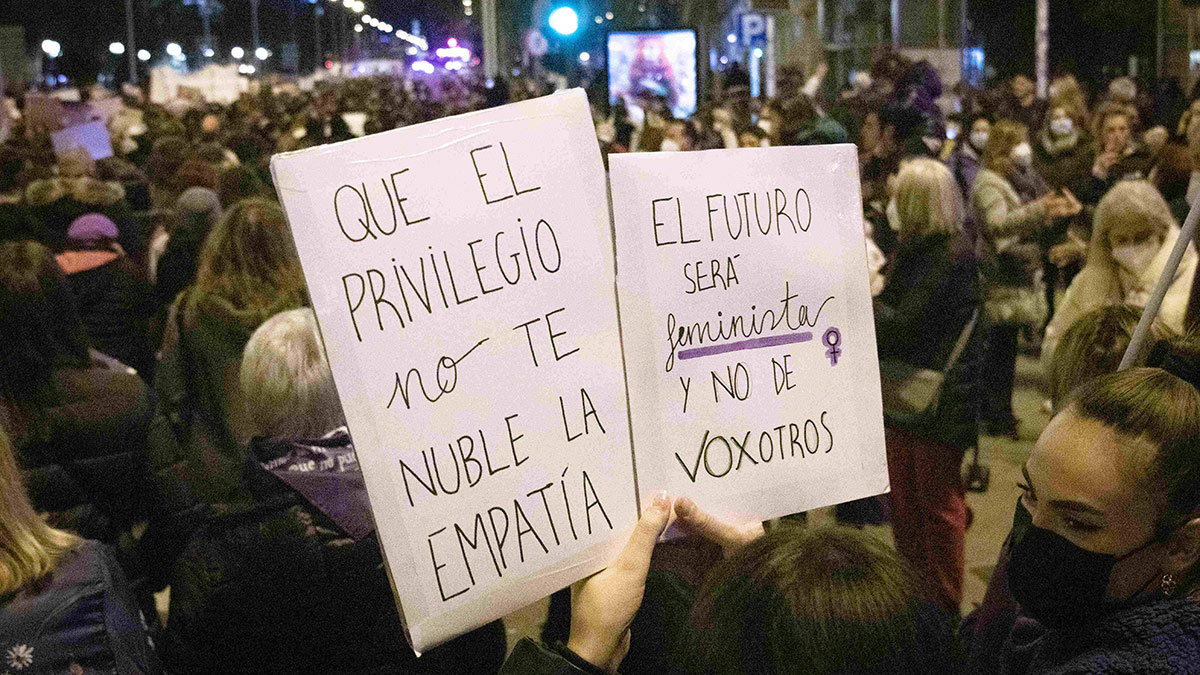

Manifestación del 8M en Madrid. | Europa Press

Hablaba con una buena amiga respecto de la preocupante deriva feminista cuando ella me interrumpió: «Tienes toda la razón, pero si lo denuncias tú, que eres un hombre, no conseguirás nada y te acusarán de machista. Esto tiene que denunciarlo una mujer». No tuve que reflexionar mucho sobre su advertencia: sabía que estaba en lo cierto. Daba igual que tuviera o no razón, mi condición de varón me descalificaba de forma automática. Todo lo que dijera o argumentara en contra de los nuevos y fabulosos avances en favor de la igualdad entre hombres y mujeres sería sospechoso. En cambio, si la crítica la hacía una mujer, la parte beneficiaria de las futuras leyes, tendría verdadero impacto. Y así ha venido sucediendo desde entonces. Las críticas más notorias a la actual deriva feminista están, y deben estar, firmadas por mujeres, mientras los hombres contemplamos la contienda como meros espectadores.

Por supuesto, muchos hombres, si no la mayoría, estamos agradecidos a estas valientes mujeres—o yo, al menos, lo estoy— y a su lucha para que la igualdad entre sexos no derive, tal y como está sucediendo, en una desigualdad inversa o, peor, una palanca de poder al servicio de una determinada ideología. Pero he de confesar que tampoco me siento demasiado tranquilo. Desde luego, no voy a negar que resulta reconfortante comprobar que muchas mujeres no ven en nosotros un enemigo, un opresor o un potencial violador por el simple hecho de haber nacido hombres, y están dispuestas a defendernos. Sin embargo, no dejo de sentirme como un reo que, frente a la acusación del Estado, no puede representarse a sí mismo. Por alguna ley no escrita, he de delegar mi defensa en un tercero. Así, mientras las mujeres y el Estado dirimen si mi condición de varón me convierte o no en un ciudadano de segunda, he de permanecer sentado en el banquillo, silente y expectante.

En un principio, te resistes a esta representación de oficio porque, ingenuamente, crees que te asiste el derecho a hablar con tu propia voz. Al fin y al cabo, en una sociedad formada por individuos supuestamente libres e iguales, la identidad sexual no debería ser motivo suficiente para privar de la palabra a la mitad de la población. Sin embargo, de una forma u otra, poco a poco se ha ido imponiendo la convención de que el debate sobre la deriva feminista que, en buena medida, impone la izquierda es un asunto privativo de las mujeres. Romper esta ley de hierro tiene consecuencias. De entrada, todo varón que lo haga y se muestre disconforme tenderá a ser etiquetado como machista o, en su defecto, caerá sobre él la sospecha de la misoginia, tal y como me advertía mi amiga. También es cierto que a las mujeres que se muestran críticas con el feminismo radical se las califica a menudo de «mujeres alienadas»; es decir, mujeres que no son conscientes de su identidad, lo que las llevaría a cooperar con el opresor. Sin embargo, el feminismo liberal rechaza esta argumentación, y lo hace de forma contundente. Pero se trate de defender el feminismo radical o contraponer el feminismo liberal, el varón parece haberse convertido en un convidado de piedra.

A pesar de su empeño, los promotores del feminismo radical no han logrado acallar a las mujeres díscolas; al contrario, estas parecen ganar influencia y adeptos, entre las propias mujeres y también entre los vituperados varones. Hoy, es innegable que, cuando se trata de criticar el feminismo radical, el impacto que puede conseguir una mujer, bien porque sea una conocida política, bien porque sea famosa, o bien, simplemente, porque sea elocuente, es muy superior al que puede lograr cualquier hombre, por mucho que se esfuerce. No es de extrañar, por tanto, que los medios no adscritos a la izquierda, los que se definen liberales, centristas o, si acaso, más a la derecha que a la izquierda, les cedan encantados sus espacios. Y, personalmente, me felicito por ello, aunque tal vez algunos lo hagan más animados por los índices de audiencia que por la causa en sí misma. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme si esta tendencia, a priori, tan prometedora, no estará contribuyendo a normalizar dos objetivos del feminismo radical: segregar a las personas según su sexo y excluir del debate a la mitad de la población, cuando están en litigio, ni más, ni menos, que los derechos de esa mitad a la que se segrega.

Hace ya algunos años, cuando el feminismo radical parecía intratable y muy pocos se atrevían a escupir contra el viento, me pareció oportuno escribir, junto con un compañero, un artículo crítico. A pesar de que arrancaba con una nota de humor y tenía cierto tono de denuncia para capturar la atención del lector, el texto era en esencia argumentativo. No tenía intención de ofender, sino de dar un toque de atención. El texto causó un gran revuelo, más que por lo que decía, por ser una rareza en un contexto de filípicas feministas. Inmediatamente, nos llovieron las descalificaciones, los insultos e incluso las amenazas. Por supuesto, fuimos tachados, de machistas, machirulos y misóginos… pero los argumentos de fondo sobrevivieron a la histeria del momento. Y, quiero pensar, que, de alguna manera, ese texto contribuyó a la nivelación de un terreno de juego que, hasta entonces, había estado muy inclinado hacia las tesis radicales. Como era de esperar, no convencimos a prácticamente ningún político en ejercicio, siempre tan atentos como están al qué dirán, pero sí despertamos el interés de un público que, en buena medida, veía despuntar en el horizonte los negros nubarrones que hoy tenemos encima: a saber, la conculcación de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Afortunadamente, las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte. Hoy no es inusual leer o escuchar opiniones y argumentos bien fundamentados que son contrarios a las imposiciones del feminismo radical, incluso hay políticos que ya se atreven a hacerlo, aunque con más acierto unos que otros, todo sea dicho. Sin embargo, parece haberse establecido una nueva y extraña ley de hierro: otorgar un plus de legitimidad a estas críticas cuando quien las expresa es una mujer, mientras que, si las expresa un hombre, prevalece la sospecha, como si lo que le moviera no fuera la legítima defensa de sus derechos y los de sus hijos, sino la mala fe, el resentimiento o la misoginia. Por eso, agradezco de corazón el esfuerzo de todas aquellas mujeres que nos prestan su voz, pero me gustaría más que lucharan por devolvernos la nuestra porque juntos somos más fuertes.

Para aquellas que aún sospechen de mis verdaderas intenciones, solo me queda prevenirlas de que este feminismo radical, además de degradarlas a ese sexo débil que no puede valerse por sí mismo y necesita a papá Estado —¿puede haber algo más machista?—, pretende convertir a sus compañeros, amantes, hijos, hermanos o amigos en ciudadanos de segunda. Así, con los hombres silenciados y las mujeres intensamente dependientes del Estado, quien se apropie del feminismo tendrá un poder absoluto. Ya lo advertía Karl Popper, «la libertad es más importante que la igualdad; el intento de realizar la igualdad pone en peligro la libertad, y, si se pierde la libertad, ni siquiera habrá igualdad entre los no libres». Claro que Popper era hombre, pero precisamente con esa intención he escrito este post: para que no se nos silencie.