La trivialización del mal

“Paradójicamente, es de la izquierda democrática de donde procede entre nosotros la principal amenaza de un ingreso resuelto en la política del Mal”

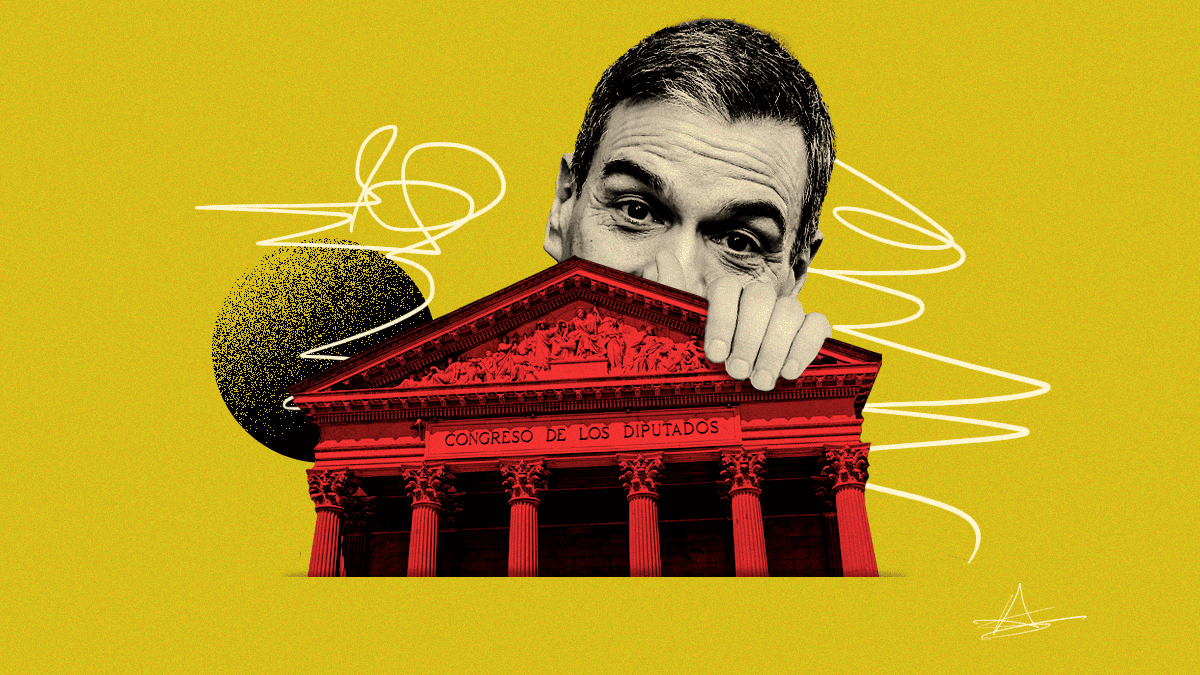

Ilustración de Alejandra Svriz.

La idea de la «banalidad del mal», acuñada por Hannah Arendt, ha sido de las que han gozado de mayor fortuna a la hora de interpretar los comportamientos humanos a lo largo del siglo XX. Viene a explicar cómo fue posible que determinadas personas ejecutasen actos monstruosos desde una condición de normalidad. El error aquí es incurrir en la trivialización. Tenemos muy próxima la galardonada película La zona de interés, describiendo la pacífica existencia familiar de Rudolf Höss, el jefe de Auschwitz, como ilustración de los riesgos de aplicar de forma inmediata la propuesta de Hannah Arendt. En la película está ausente el horror de la vida en el campo, donde el tranquilo burócrata Höss era el director de la mortífera orquesta. Parece un tipo normal, pero su placentera vida privada no explica nada. Esconde y engaña. La consecuencia es inmediata: la circunstancia atenuante de la banalidad del mal solo ha de ser aceptada después de un conocimiento exhaustivo del personaje o del colectivo a quienes se asigna.

Experimentos realizados en el ámbito de la psicología social prueban la fertilidad de la intuición de Arendt, pero eso no disipa la objeción. A muchos alemanes no les cupo otro remedio que participar en pelotones de ejecución, incluso que intervenir en torturas, pero si el individuo en cuestión se alistó casi adolescente en el partido nazi (o en el comunista bajo Stalin) y entró en las SS (o en la KGB), de banalidad del mal, nada. Aunque no en la forma que acabó determinando sus acciones, ellos eligieron el mal.

Y como sucediera con la valiosa aportación de Juan Linz a la ciencia política, al caracterizar al franquismo como «régimen autoritario», la tesis de la «banalidad del mal» tropieza precisamente con la pertinencia de la aplicación a su referente inicial. Es el caso de Eichmann. Arendt asistió, según algunos con poca asiduidad, al proceso de Eichmann en Jerusalén, y se encontró ante la magistral representación del jerarca nazi, sobre los pormenores de su ejecutoria tecnocrática, limitada al transporte de judíos a los campos de exterminio, sin el menor espíritu antisemita, incluso animado de una simpatía hacia ellos. Leyó El Estado judío de Theodor Herzl, no Mein Kampf. Sentía horror ante las cámaras de gas. «No podía evitarlo. Recibía órdenes…». Se habría limitado a cumplir con excepcional eficacia sus deberes en el área del transporte.

Hoy sabemos mucho más de Eichmann, incluso de su competencia y de su pragmatismo de cara a «transportar» judíos antes de enero de 1942, pero también de su papel como hombre entregado al aniquilamiento de la presencia judía en Alemania primero, luego en Europa. Fue coprotagonista de Heydrich en la conferencia del Wannsee, donde sin el nombre es decidida «la solución final». Dejémosle, pues, ese honor y advirtamos el peligro de emitir juicios históricos que supongan una trivialización del mal, en sus distintas variantes e intensidades.

Erróneamente, la evocación del Mal en la política puede verse asociada a la ausencia de todo condicionamiento moral postulada por Maquiavelo. En realidad, sucede todo lo contrario, pues desde ese punto de partida, resulta posible llegar a una objetivación de lo que llamamos el Mal. En El príncipe, implica la rotunda negación de la virtud del gobernante: «Matar a sus ciudadanos, traicionar a los amigos, carecer de lealtad, de piedad, de religión». Esto es, la destrucción política y moral de los hombres y de las instituciones. Y su base psicológica es también clara, el odio: «Si [el pueblo] es enemigo suyo y le odia, debe temer a todos y de todo». El príncipe «debe ingeniarse siempre para alejarse del odio», del popular y del suyo propio. El odio y el desprecio causan la ruina del gobierno.

“El imperio del Mal requiere una dinámica social y política que lo propicie y un ‘führer’ que lo acaudille”

Los criterios de Maquiavelo siguen siendo válidos para incluir hoy en la esfera del mal a aquellos gobernantes y políticos que traspasaron y traspasan la divisoria de la afirmación de los propios intereses y del marco legal en el cual debieran actuar, poniendo en práctica políticas dirigidas a la destrucción de los ciudadanos, propios y/o ajenos, así como del orden institucional. De modo inevitable, la clave para que puedan ejecutar tal acción reside en una polarización de las conciencias, implantando el odio al otro en la opinión pública. Así resulta posible al gobernante, convertido en tirano, justificar el ejercicio de un poder ilimitado. Si su marco de inicio es un régimen parcial o efectivamente democrático, semejante deriva supone necesariamente una desvirtuación radical o la eliminación del Estado de derecho.

Ese denominador común ofrece diversas variantes y desde distintos espacios geopolíticos, y por consiguiente grados diferentes en su materialización, pero conviene tanto a las experiencias pasadas de los fascismos (Mussolini, Hitler) y de las dictaduras poscoloniales (Trujillo, Mobutu), como a los procesos de eliminación (Putin, Maduro, Ortega) o degradación radical de la democracia (hoy en curso, de Modi en la India a Orban en Hungría).

El proceso es lo suficientemente general, mundializado, sobrevolando la divisoria tradicional de izquierda y derecha, como para ser tomado en serio y allí donde sea posible, combatido. Dado que el impulsor del mismo es siempre un individuo, que promueve la exaltación ilegítima de su propia persona, llevado del ansia de poder, incurrir en la trivialización del Mal para calificarle resulta políticamente suicida. Si aquí y allá las causas de lo que sucede son estructurales, el protagonista es siempre individual. El establecimiento del imperio del Mal requiere ambas cosas: una dinámica social y política de suficiente consistencia que lo propicie y un führer que lo acaudille.

Por eso de momento, a pesar de ese empuje que viene de todas las ultraderechas del mundo, por lo exhibido en Vista Alegre Santiago Abascal no da para emular a ninguno de sus colegas como Le Pen u Orban. Tampoco Vox ha logrado superar la mentalidad neofranquista reflejada en el entusiasmo de su gente al sonar El novio de la muerte. Eso no quiere decir que carezca de futuro, si se hunde el PP, contando como cuenta con el inestimable concurso de Pedro Sánchez. También el lepenismo pareció primero un simple instrumento en manos de Mitterrand. «El futuro es nuestro», anuncian en su programa, como el canto del adolescente alemán de triste recuerdo en Cabaret, pero ya la cabecera de la candidatura, con Buxadé y mi antiguo amigo Hermann Tertsch, no es precisamente una muestra de espíritu juvenil.

“La batalla para tapar los casos de corrupción que le tocan de cerca es el colofón de la deriva antidemocrática de Sánchez”

Paradójicamente, es de la izquierda democrática de donde procede entre nosotros aquí y ahora la principal amenaza de un ingreso resuelto en la política del Mal. En la pasada semana, Pedro Sánchez ha franqueado el último Rubicón, cuando la victoria de Illa en Cataluña le ofrecía una oportunidad de oro para hacer balance positivo e instaurar ese espíritu de diálogo, al parecer reservado por él para los separatistas. Le hubiera ido bien en las europeas, aunque estos hicieran su numerito con la Ley de Amnistía. Pero si la cobardía, una cobardía política envuelta en gestos chulescos, bien anotada por Feijóo, le impidió cumplir el mínimo deber democrático de estar en el debate, el odio le lleva a estallar una y otra vez, contra corriente en Europa, al impulsar una polarización dirigida contra la oposición conservadora. Hasta el punto de generar en la vida política un ambiente de guerra civil, atizado sobre todo por Vox y PSOE, menos mal, aun solo de palabras. Con una miopía incalificable, como Feijóo le venció en votos el pasado año, prefiere tener enfrente a Vox y a Ayuso, aunque se parta el país.

Traidor a sus propias convicciones y a sus palabras, desleal respecto del orden constitucional que prometió, implacable en su absurda ofensiva desde el odio contra la convivencia política, exhibiendo además un desprecio absoluto a la institución parlamentaria, la batalla para tapar los casos de corrupción que le tocan de cerca es el colofón de la deriva antidemocrática de Pedro Sánchez. Brillante idea la de su esposa, la de instalarse en el «alegalismo» como mínimo, para prosperar por su cuenta. Respuesta del presidente con tonos de dramón romántico y con la independencia judicial como objetivo a suprimir. Cualquier cosa menos asumir el problema con normalidad, dentro de la división de poderes.

Y para rematar la faena de destrucción, de imperio del Mal, el esperpento que cabía esperar. Sánchez se felicita con los suyos, entusiasmado por la aprobación de la Ley de Amnistía y descubre con sorpresa que los independentistas unidos le agradecen los servicios prestados, invalidando la victoria de Illa, así como fue invalidada la de Feijóo. No hay ya obstáculo constitucional alguno y toman rumbo a la independencia subvencionada. El Mal se tiñe aquí de estupidez, al ser dilapidado el capital de las últimas elecciones catalanas. «En tiempos adversos», hizo notar Maquiavelo, «cuando el Estado necesita a los ciudadanos, a pocos encuentra».