Lecciones que aprendimos en el campo de batalla

‘Las 33 estrategias de la guerra’ revisa grandes hitos de la historia militar para aplicarlos al juego de la vida cotidiana

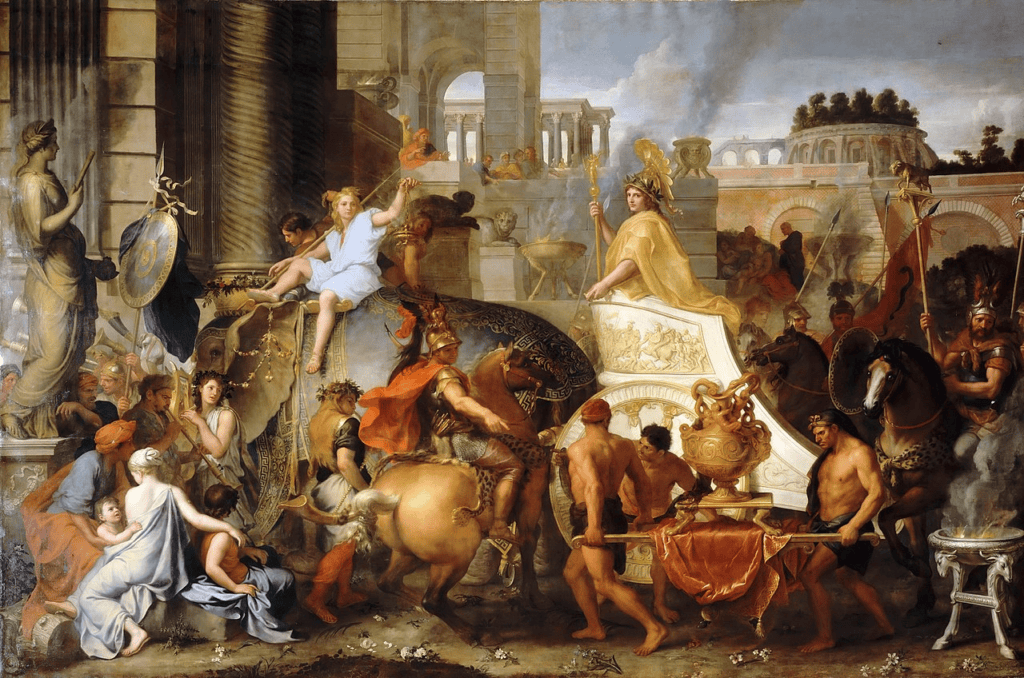

'La rendición de Bailén', de José Casado del Alisal, representa la primera derrota de los ejércitos napoleónicos a manos de las tropas españolas. | Museo del Prado

¿Qué nos enseñan las grandes contiendas a lo largo de la historia? ¿Por qué la evolución de las fuerzas armadas se ha vinculado a habilidades como la táctica y la estrategia? ¿Podemos sacar partido de dicha experiencia lejos del escenario militar? A estas preguntas trata de responder Las 33 estrategias de la guerra (Espasa), donde Robert Greene -escritor superventas y guionista, licenciado en Estudios Clásicos en la Universidad de Wisconsin- aborda conflictos muy variados, desde la batalla de Cannas, entre las tropas de Aníbal Barca y las legiones romanas, a la Ofensiva del Tet, durante la guerra de Vietnam.

Cada episodio da lugar a interesantes reflexiones sobre el funcionamiento de las relaciones humanas. Ante un modo de vivir como el actual, relativamente pacífico, la obra de Greene arroja una visión de conjunto sobre la psicología en circunstancias extremas. Sobre todo, cuando un rival se quita el disfraz de homo sapiens y saca la bestia que lleva dentro.

En términos estrictos, este no es un ensayo de historia militar. Tampoco es una antología de hazañas bélicas diseñada para determinar, como lo haría un best-seller de aeropuerto, quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Su filosofía es otra. Según el autor, mirando a través del espejo de la historia, no solo podemos hacer frente una amenaza cuando el destino se toma la molestia de jugar al despiste. También obtendremos lecciones en un mundo seguro, del que ya no queremos salir, pero donde el pensamiento estratégico nunca dejará de ser una ventaja.

¿Para qué sirve la historia militar?

La nuestra es una sociedad educada en la idea de que guerra y progreso son términos opuestos. Nadie en su sano juicio desea que cientos de jóvenes, con uniformes de camuflaje, se preparen para visitar los nueve círculos del infierno. Dicho esto, las enseñanzas del escenario bélico, odiosas o no, son algo a lo que conviene atender.

Un historiador tan prestigioso como John Keegan lo explicaba así en El rostro de la batalla (Turner, 2013): «Las batallas son acontecimientos deliberados y no casuales; los mandos planean batallas, y, para ganarlas, tienen que oponer su inteligencia a la de los otros. Si la batalla termina en un punto muerto, como ocurre muy a menudo, es muy importante saber, para comprender el éxito o el fracaso de los respectivos mandos, cómo maniobran exactamente sus hombres en un campo de batalla lleno de limitaciones, en una lucha contrarreloj contra la luz diurna, la resistencia humana y el material disponible».

A esos resultados, obtenidos por los generales y los grandes batallones, debemos añadir el punto de vista del soldado, que es quien ha de exhibir con sinceridad los instintos más primarios.

Lo que vive un combatiente casi nada tiene que ver con la visión de conjunto del alto mando. Esto último lleva a Keegan a ser muy cauto ante las teorías sobre la guerra que la equiparan con cualquier otra actividad humana: desde la economía y la política hasta el deporte. Así, en su Historia de la guerra (Turner, 2014), señala que es un fenómeno totalmente distinto de la diplomacia y de la política. La guerra, nos dice, «tienen que hacerla hombres cuyos valores y cuya capacidad no son los de los políticos y los diplomáticos. Son valores de un mundo muy distinto, un mundo muy antiguo que existe en sintonía con el mundo cotidiano, pero que no forma parte de él».

Y aunque todas las civilizaciones deben su nacimiento a los guerreros, «la cultura del guerrero no puede ser nunca la de la civilización».

A diferencia de Keegan, Robert Greene considera que los consejos extraídos de los estrategas más memorables, desde Julio César a Carl von Clausewitz, son valiosos en la vida civil. Este estudioso va más allá de memorizar fechas y recordar nombres. En Las 33 estrategias de la guerra, se muestra seguro de que la eficacia individual y el buen gobierno de las organizaciones saldrían reforzados con este conocimiento.

El resultado es atractivo. A veces sombrío, no hay duda, pero también aleccionador. Greene nos habla de una realidad que nunca es estática y que no siempre admite una sola versión de los hechos. El éxito o la supervivencia -entiéndase en sentido figurado- dependen de una premisa que el autor atribuye a Sun-Tzu: el arte de la guerra consiste en obtener victorias con el mínimo derramamiento de sangre y la mínima violencia.

Aplicado al día a día, esto equivale a minimizar las variables y cuando las opciones son malas, tratar de hacer fácil lo difícil e interpretar correctamente la realidad. Por supuesto, disponer de la ayuda del azar, como decía Napoleón, tampoco está de más.

Las batallas mencionadas en Las 33 estrategias de la guerra son complejas y emocionantes. La épica asoma desde la primera página. Greene procura ser un buen divulgador, pero lo que de verdad le interesa, a diferencia de un historiador convencional, son los patrones de acción que pueden ponerse en práctica en áreas no militares.

Cuando nos cuenta cómo Genghis Khan ordena a sus huestes atacar desde ángulos inesperados, en los flancos desprotegidos, el autor entiende que esa habilidad para saltarse los convencionalismos también será útil para manejar a un rival comercial, a un adversario deportivo o a un colega problemático en el trabajo.

Civilización y barbarie

Cuando uno emprende esta lectura, sabe que Greene, al igual que casi todos los intelectuales que le preceden, tiene opiniones ambivalentes sobre lo que ha significado la guerra a lo largo de los siglos.

No es algo nuevo. En el XIX, Guy de Maupassant ya expresó este dilema.

El escritor francés sentía bastante desdén hacia personajes como el mariscal Moltke, cuya música favorita eran los himnos militares. El teatro bélico, decía Moltke, «mantiene todos los grandes sentimientos, como el honor, el desinterés, la virtud y el valor, y, en una palabra, impide a los hombres caer en el más repugnante materialismo».

La carta más poderosa en la mano de Moltke ‒la trascendencia de los uniformes‒ le parecía a Maupassant una receta para el desastre. Simple apología de la devastación: «Saquear ciudades, incendiar los pueblos, asolar los campos; encontrar otra aglomeración de carne humana, caerle encima formando lagos de sangre… he aquí lo que Moltke considera no caer en el más repugnante materialismo».

Conocedor de ambas posturas, fue Ortega quien dejó claro que «la guerra no es un instinto, sino un invento». Y como toda forma histórica, decía el filósofo, adquiere dos aspectos. Por supuesto, el del drama humano, pero también el de la superación a través de la solidez del cuerpo táctico, que a su vez depende de que cada uno cumpla con su deber.

Para Ortega hay otra evidencia a tener en cuenta, y es que la civilización es hija de la barbarie y nieta del salvajismo.

Sin haber leído al pensador español, Greene también cree que nuestro destino está ligado, entre otras cosas, a un invento que, junto a la rueda o imprenta, ha dado forma a la historia de la humanidad: la espada. De esa relación con las armas nace, ya en la antigüedad, un mito que nos acompaña desde entonces: el del héroe que resiste el empuje de un enemigo que llega para llevárselo por delante.

El libro de Greene podría resumirse en esta advertencia: un día cualquiera surgirá un desafío, no necesariamente violento, y no tendremos la habilidad de afrontarlo con las medidas adecuadas. Tampoco seremos capaces de deshacernos de nuestros miedos, porque tenemos el instinto de retroceder ante cualquier peligro, por pequeño que sea.

«No todos ‒escribe‒ estamos prevenidos para aquello a lo que tenemos que enfrentarnos en el mundo real: la guerra. Dicha guerra existe en varios planos. El más evidente es que tenemos rivales en el otro bando. El mundo se ha ido volviendo cada vez más competitivo y desagradable. En la política, la empresa e incluso las artes, nos enfrentamos a adversarios que harían casi cualquier cosa para sacarnos ventaja. Sin embargo, más preocupantes y complejas resultan las batallas que arrostramos con quienes supuestamente están de nuestra parte». La cultura actual «puede negar esta realidad y promover una imagen más moderada, pero la conocemos y percibimos en nuestras cicatrices de batalla».

Al igual que hacen los divulgadores de la filosofía estoica con Marco Aurelio, el autor está convencido de que Napoleón o Escipión el Africano nos pueden brindar un conocimiento práctico sobre cómo defendernos de aquellos que, siendo más agresivos que los demás, quieren conseguir sus objetivos por las buenas o por las malas.

«Y ese conocimiento ‒añade‒ no trata de cómo alcanzar más fuerza para obtener lo que queremos o defendemos, sino de cómo ser más racionales y mejores estrategas cuando se llega al conflicto».

Incluso para promocionar valores como el pacifismo, «tienes que estar dispuesto a luchar por él y orientarte hacia unos resultados, pues el simple sentimiento bueno y cálido que expresan tales ideas no hará que lo consigas».

A propósito de esto último. hay algo más que quizá merezca la pena apuntar. Lo decía Christopher Hitchens en Amor, pobreza y guerra (Debate, 2010): «Siempre podremos estar seguros de una cosa: los mensajeros de la incomodidad y el sacrificio serán apedreados y acribillados por los que quieren conservar su satisfacción a cualquier precio».