Ecologismo del siglo XVIII

«¿Por qué creen ustedes que los ecologistas se oponen a los transgénicos, la nuclear o los combustibles fósiles? No creerán que tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad?»

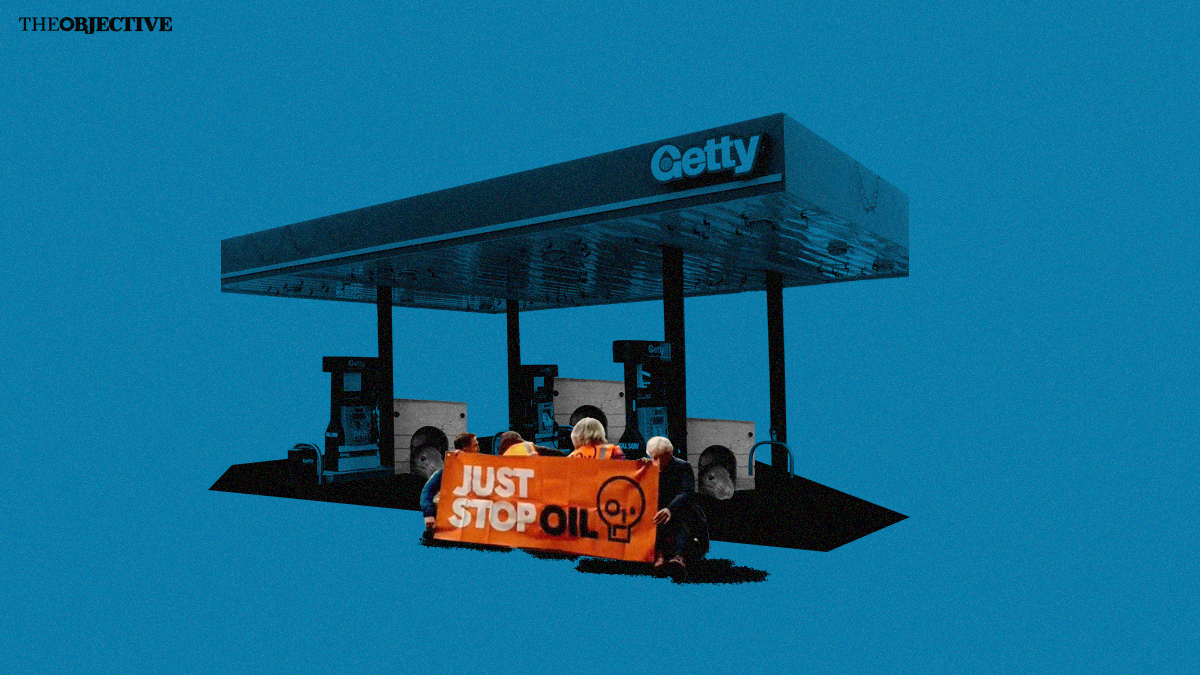

Ilustración: Alejandra Svriz.

Resulta interesante presenciar cómo se continúan esgrimiendo argumentos propios del siglo XVIII en las discusiones económicas (más bien políticas) del siglo XXI. Como si nos hubiéramos subido en una máquina del tiempo y nos hubiéramos teletransportado directamente desde la Inglaterra de la incipiente Revolución Industrial, seguimos escuchando de manera asidua los mismos mensajes que se escuchaban entonces.

Se creía hace 250 años que los factores productivos eran la tierra, el trabajo y el capital. La tierra era la que nos daba los recursos primarios que necesitábamos: el trigo, el maíz, la cebada, la madera o el carbón. El trabajo era la mano de obra de las personas, su esfuerzo, su dedicación y sus conocimientos. El capital, por su parte, era cualquier cosa que nos permitiera hacer más cosas con el mismo esfuerzo o el mismo tiempo. El capital, por ejemplo, eran los útiles de labranza en una granja, las herramientas en una mina o los telares en una fábrica de tejidos.

De manera intuitiva, parece bastante obvio que el factor más limitante es la tierra. Uno puede desarrollar todo el capital que quiera o poner a trabajar a todas las personas que sean necesarias, pero la superficie de tierra es la que es. Adicionalmente, a medida que se van explotando nuevas tierras, estas serán, por definición, de peor calidad. Primero se explotan las tierras mejores, las más productivas y, a medida que se van agotando y se necesitan nuevas tierras, se van utilizando tierras peores. Esto es lo que conocemos como “ley de rendimientos decrecientes” y que generalmente atribuimos al economista inglés David Ricardo (1772-1823).

En la Inglaterra un poco anterior a esa época, eran bien conscientes de esta realidad aparentemente inmutable. Habían esquilmado la práctica totalidad de sus bosques, puesto que utilizaban la madera para la gran mayoría de actividades: construcción de casas, calentarse, la fabricación de vidrio, de ladrillos, de cerveza, para teñir tejidos, para la producción de hierro o la fabricación de barcos. Como curiosidad, un solo buque de la armada británica requería de unos 2.500 robles para su construcción.

El carbón, que se conocía desde hacía ya mucho tiempo, no era apropiado para muchos de esos usos. Por ejemplo, era imposible fundir hierro utilizando carbón porque las impurezas de azufre hacían que el metal resultante fuera muy frágil. Por si fuera poco, la madera no podía ser utilizada directamente para fundir metales, puesto que no proporciona la energía suficiente. Había que procesarla previamente para fabricar carbón vegetal, con una densidad energética superior. El problema es que hacen falta unos 4-5 kilogramos de madera para producir un kilogramo de carbón vegetal. Así que pueden hacerse una idea de la situación de los bosques ingleses a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.

“Inasequibles a la realidad de la historia de la humanidad, las sectas ecologistas se seguirán oponiendo a cualquier recurso/tecnología que aumente la productividad y deje sin efecto la ley de rendimientos decrecientes”

La ley de los rendimientos decrecientes, sin embargo, no se interpreta correctamente por las corrientes de pensamiento (actuales y pretéritas) que la han querido utilizar como coartada para frenar el desarrollo de las sociedades. Esta ley económica nos dice que los rendimientos serán decrecientes si el resto de factores de producción permanecen igual (ceteris paribus, que dicen los economistas, “si todo lo demás sigue igual”). Es decir, no se trata de una ley inmutable tal y como la entendía Malthus (que no entendía esto ni nada de lo que le rodeaba), sino que depende del resto de factores de producción de la economía. Veamos alguno de los múltiples ejemplos a lo largo de la historia.

La Revolución Industrial comenzó, en realidad, como una Revolución Agrícola. El aumento en la productividad del campo inglés permitió producir mucho más alimento para una población creciente y permitió, además, liberar mano de obra del campo que emigró en masa a las ciudades. El aumento de alimentos permitió además tener muchos más animales de tiro, que sustituían mano de obra humana y que producían mucho más estiércol, lo que aumentaba a su vez la productividad del campo en forma de abonos. No solo eso, sino que al haber más animales, aumentó la producción de ciertas materias primas para la industria, como la lana y el cuero. El aumento de la productividad agrícola ocasionó un descenso de los precios de los alimentos, lo que permitió a la gente tener más renta disponible para comprar productos manufacturados, aumentando la demanda de productos industriales y alentando la inversión en capital industrial. Es decir, la cantidad de tierra cultivable en Inglaterra era la misma, pero su producción aumentó significativamente. La ley de los rendimientos decrecientes falló.

Otro ejemplo paradigmático es el del uso del carbón. A principios del siglo XVIII, un herrero inglés llamado Abraham Darby inventó un método para fundir hierro utilizando carbón, eliminando previamente las impurezas de azufre mediante un “cocinado” del carbón similar al que se le hacía a la madera para producir carbón vegetal. Había inventado el coque y, de un plumazo, había terminado con la escasez de madera en Inglaterra. La ley de los rendimientos decrecientes se había ido al garete gracias a una disrupción tecnológica que cambió la historia de la humanidad. Darby probablemente sea una de las figuras más importantes de la historia. El 99,99% de la población jamás ha oído hablar de él.

El último ejemplo que les quiero comentar, de los miles posibles, lo constituye la máquina de vapor. Este artilugio surge con una necesidad muy específica: bombear agua del interior de las minas de carbón. Uno de los problemas fundamentales de la minería es que las minas se inundan al pinchar acuíferos subterráneos. Durante mucho tiempo, minas rentables tenían que ser abandonadas porque no era posible extraer el agua de su interior. A principios del siglo XVIII, un inglés de nombre Newcomen inventa una máquina que funciona con vapor y utiliza carbón para bombear agua a grandes alturas. Esto cambió de manera definitiva la historia de la minería y multiplicó, de facto, las reservas explotables de carbón de Inglaterra al hacer accesibles recursos que estaban bajo agua y a mucha mayor profundidad.

La máquina de Newcomen tenía un rendimiento deplorable, de apenas el 1% (esto significa que el 99% de la energía contenida en el carbón se desperdiciaba). Décadas después, James Watt ideó una máquina de vapor mucho más eficiente cuyo rendimiento multiplicaba por cuatro el de la máquina de Newcomen. Es decir, de facto se acababan de multiplicar por cuatro las reservas de carbón de Inglaterra, puesto que se necesitaba un cuarto de la cantidad inicial de carbón para hacer lo mismo. De nuevo, una disrupción tecnológica había enviado al garete la ley de los rendimientos decrecientes, no existe el ceteris paribus.

Los neomaultsianos (incluya usted aquí a cualquier secta ecologista de las habituales) seguirán esgrimiendo que la tierra es el factor de producción limitante y que el modelo capitalista es insostenible porque estamos esquilmando los recursos y, bla, bla, bla. Inasequibles a la realidad de la historia de la humanidad, se seguirán oponiendo a cualquier recurso/tecnología que aumente la productividad y deje sin efecto la ley de rendimientos decrecientes. ¿Por qué creen ustedes que se oponen a los alimentos transgénicos, la energía nuclear o los combustibles fósiles? A estas alturas, no creerán ustedes que tiene algo que ver con imaginarios peligros para la salud o con el “cambio climático”, ¿verdad? Ideologías del siglo XVIII para el siglo XXI, ¿qué puede salir mal?