Pequeño catálogo de malas ideas

«La única forma de enfrentar el daño que causan las malas ideas —y prevenir su repetición— es el debate libre, plural y no dogmático»

Alejandra Svriz

Las malas ideas han sido responsables de los mayores desastres en la historia, mucho más que las pasiones, fuego fatuo que se agota rápido. Esa es, en esencia, la tesis de Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, un libro que puede leerse como un catálogo de malas ideas o errores filosóficos que, al ser llevados a la práctica, han generado tiranías. Las teorías científicas son refutables si los postulados sobre los que se basan se demuestran falsos o equivocados. Por ello, Popper insiste en que no hay sistema verdadero que sea infalible y que debemos identificar las ideas que, por su lógica cerrada o su promesa de verdad única, se convierten en amenazas para la libertad y el progreso humanos. Así, la mejor forma de honrar a este clásico del liberalismo no es dar las mismas batallas que él ya dio, sino hacer un catálogo nuevo de malas ideas. He aquí el mío.

Entre las malas ideas más persistentes están el nacionalismo y el racismo. El nacionalismo, entendido como la sacralización de la nación por encima del ciudadano, convierte el instinto tribal en causa política y lleva en su seno la justificación del enfrentamiento y la exclusión. Las dos devastadoras guerras mundiales del siglo XX fueron provocadas por el nacionalismo. Este coloca una abstracción inasible, la «identidad nacional», por encima de una realidad tangible: la universalidad de los derechos humanos. El nacionalismo aún se defiende a cara descubierta. No así el racismo, que se mantiene bajo cuerda. El racismo adquirió su forma más destructiva en la «era del progreso», cuando se disfrazó de ciencia para legitimarse. Las consecuencias fueron brutales: desde el Congo bajo Leopoldo II hasta el genocidio de los judíos europeos durante el régimen nazi. En ambos casos, el racismo se combinó con el nacionalismo para producir sistemas de dominación y exterminio justificados como «defensa de la civilización» o de la «raza aria». Hoy, estas mismas ideas resurgen bajo nuevas formas: el rechazo a los inmigrantes enmascara la nostalgia identitaria, pero también los anhelos de pureza étnica. Frente a un fenómeno como la migración, cuyo efecto llamada está en la «pirámide demográfica» y la necesidad de mano de obra, estas malas ideas bloquean la búsqueda de soluciones pragmáticas basadas en la ley y la educación.

Las malas ideas no son exclusivas de una ideología concreta, ni mucho menos. El estatismo es un ejemplo clásico de una pésima que, increíblemente, también sigue vigente. La intervención del Estado en la economía genera monopolios ineficientes, corrupción estructural y asfixia del sector productivo. En todos los países donde se ha aplicado, el resultado ha sido el mismo: mal servicio al público y costos muertos pagados por toda la sociedad vía impuestos. Y en aquellos países en que el estatismo logra abolir el libre mercado, el resultado no es la igualdad inasible, sino la miseria colectiva, salvo para los privilegiados con acceso al mercado negro, administrado por la mafia en el poder. Pero esta constatación, como ha estudiado bien Fernando Escalante Gonzalbo, no debe llevar a un dogmatismo de signo contrario. Por ejemplo, nadie sensato defiende un mercado libre para la donación de órganos, que se subasten al mejor postor, sino un sistema público con listas y turnos que privilegie la urgencia médica por encima de la capacidad económica del paciente. Este principio de corrección es lo que define a una sociedad abierta: la posibilidad de que las ideas se discutan, se corrijan y no se impongan como una motosierra.

El feminismo y el ecologismo son ejemplos de ideas originalmente nobles que, en manos del dogmatismo, se han convertido en fuentes de distorsión y daño. El feminismo clásico, como el que defendió Simone de Beauvoir, luchaba por la igualdad legal, política y social entre hombres y mujeres, un avance moral indiscutible en la historia humana. Pero hoy, esas conquistas han sido desvirtuadas por corrientes radicales, en manos de autoras como Judith Butler, que sostienen que el sexo es solo una construcción voluntaria y no una realidad biológica. Esto ha generado efectos negativos en ámbitos como las leyes de violencia de género, las políticas de reasignación de sexo en menores y la criminalización del varón por el simple hecho de serlo, con el efecto bumerán del renacer del machismo en los jóvenes.

«Las religiones organizadas son el conjunto que reúne las peores ideas, ajenas por su propia naturaleza a la crítica y el debate»

El ecologismo, por su parte, ha pasado del ideal de Emerson y Thoreau —preservar bosques, selvas, ríos, lagos y cadenas tróficas— a la postura radical y alarmista que personifica Greta Thunberg, que demoniza el progreso, la energía de combustión o el consumo de carne. Las malas ideas que nacen de buenas causas son las peores porque inhiben el debate libre y se vuelven intocables. Esto dificulta encontrar soluciones basadas en evidencia, pues cualquier crítica se percibe como traición o negación del problema.

Las religiones organizadas son para mí el conjunto que reúne las peores ideas, ajenas por su propia naturaleza a la crítica y el debate. Y esto lo suscriben con entusiasmo las personas más religiosas, siempre y cuando se excluya su religión de la ecuación, la única verdadera. Abstractas e inasibles, las leyes religiosas son interpretaciones humanas de supuestas verdades divinas, en donde el mensajero —la privilegiada casta sacerdotal— es el mensaje. Aun así, dentro de las religiones puede haber progreso. Por ejemplo, pertenecer a la umma (comunidad islámica) era mejor para un indio que estar atado a la rueda de las reencarnaciones desde una casta inferior, lo que facilitó un progreso rápido en el subcontinente. Los pueblos indígenas americanos también aprendieron que era mejor un dios que se sacrifica por los humanos que otro al que debían sacrificarse los propios humanos, lo que impulsó la evangelización y su transformación cultural.

En Occidente, tras muchos siglos de dolor, hemos aprendido a confinar a las religiones al ámbito privado y a separar las leyes de la ciudad —discutibles, abiertas al debate y refutables— de las leyes del templo —inmutables e irrefutables—. Amparados en esa conquista, debemos ser intolerantes con quienes pretenden abolir el laicismo y aprovechar la libertad religiosa para imponer sus dogmas, como sucede con el islamismo radical en muchos enclaves de Europa.

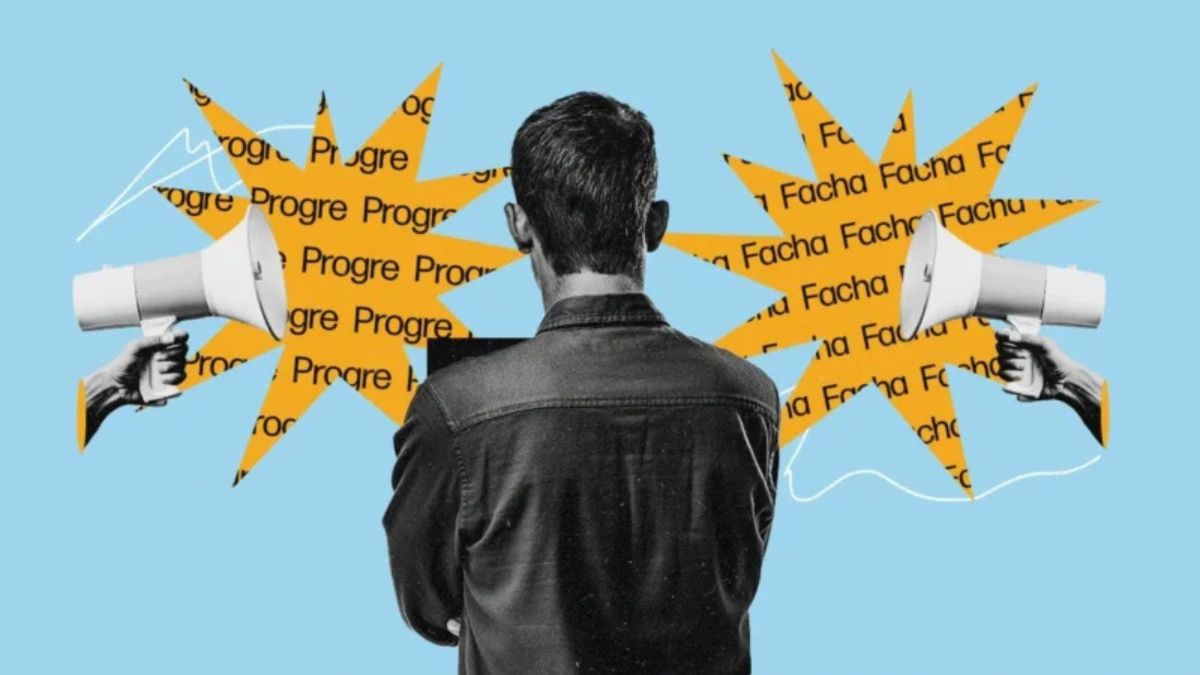

La única forma de enfrentar el daño que causan las malas ideas —y prevenir su repetición— es el debate libre, plural y no dogmático. Un espacio donde puedan analizarse con rigor las causas y consecuencias de las ideas, desde todas las perspectivas, sin censura ni imposiciones morales o ideológicas. No se trata de alcanzar una verdad definitiva, porque los problemas del mundo cambian, surgen nuevos y ninguna solución es eterna. Pero sí podemos establecer un método común: la deliberación democrática basada en la libertad de expresión. Para que ese método funcione, todos —sin excepción— debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestras certezas, escuchar al otro y abrir la mente a razones ajenas, incluso incómodas. A veces, para incorporar argumentos distintos; otras, para reafirmar nuestras convicciones. Pero siempre con la humildad de saber que el pensamiento no progresa por aclamación ni por decreto, sino por contraste. Esto incluye, por supuesto, la burla, el escarnio, el sacrilegio y la caricatura. A veces la solución es simple: basta con escuchar a los verdaderos expertos, por ejemplo, en el uso de la energía nuclear.

Sin esa discusión libre —necesidad urgente en sociedades complejas, diversas y dinámicas como las nuestras— solo queda el monólogo, el resentimiento o la imposición.