José Jiménez Lozano y las bellezas del mundo

“José Jiménez Lozano nos dijo en un inolvidable poema que el precio de la sorpresa de ser, del asombro del mundo, del regalo de la ternura y del calor de la compañía era la muerte”

Los muertos siguen celebrando (la sempiternidad es una fiesta) sus cumpleaños. Preparémonos, pues, para una celebración por todo lo Alto: el próximo 13 de mayo cumple el recientemente fallecido José Jiménez Lozano. Nos dijo en un inolvidable poema que el precio de la sorpresa de ser, del asombro del mundo, del regalo de la ternura y del calor de la compañía era la muerte y que, en vista del negocio, tampoco era tan caro. No lo ha sido, en efecto, porque cuánta vida suya nos ha quedado aquí, más la que le espera allá.

Recordándole tanto, se me confunden sus frases y sus versos con las frases y los nombres de tantos como él me presentó. A sus libros se acudía a un efervescente encuentro con amigos (gentlemen and friends, les llamaba él). Se reencontraba uno con los íntimos, como Kierkegaard o Jünger; y allí nos presentaba a autores nuevos, que serían nuestros amigos desde entonces, como Nadezhda Mandelshtam o Simone Weil; e incluso había otros que casi sólo encontrábamos en su casa, pero qué bien estábamos juntos, como la silenciosa Emily Dickinson o Shūsaku Endō.

Uno de los muchos amigos que le debo a Jiménez Lozano, Emmanuel Lévinas, avisó: “He insistido con fuerza, en mis comentarios, sobre la importancia que reviste en el Talmud la cuestión de saber quién ha enseñado, quién ha transmitido tal o tal otra verdad. […] no para señalar eventualmente el carácter subjetivo de toda verdad, sino también para no hacer perder, en lo universal, la maravilla y la luz de lo personal, para no trasformar el dominio de lo verdadero en reino del anonimato”. Esa idea le encaja como un guante a don José, luz de candela de lo personal. Y hace pareja con otra frase muy mía del Aquinate: “Omne verum a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est” [S Theologiae I-II q. 109. a 1, ad 1], o sea, “Todo lo que es verdadero, lo diga quien lo diga, viene del Espíritu Santo”. Una viene a quitarle la razón a otra, pero se pueden conciliar, aunque sin síntesis, sino como la famosa mano izquierda que no sabe lo que hace la derecha; y las dos hacen falta. La cita del Talmud calibra a la perfección nuestra deuda con José Jiménez Lozano, que es inmensa tanto por la verdad que él nos dijo como por las que dijeron otros y él nos transmitió, siempre tamizadas por su inteligencia y sensibilidad, o sea, prácticamente suyas, nuestras, del Espíritu.

Este año Jiménez Lozano no podrá ser apenas una voz más en su fiesta, como le gustaba

Este año Jiménez Lozano no podrá ser apenas una voz más en su fiesta, como le gustaba. Se le aplicará al pie de la letra la narración evangélica de aquel que usó el truco de sentarse en los últimos puestos del banquete de la boda para que el novio lo viese, fuese y le dijese: “Amigo, sube más arriba”. En Jiménez Lozano no era táctica, sino sabiduría, pero incluso como táctica ladina fue aplaudida con una sonrisa por Jesús; y ahora caigo en que la muerte, en los mejores casos, es eso: que el novio nos llame, y nos suba más arriba.

Más arriba, pero sin dejar de ser uno entre nosotros y entre las bellezas del mundo. Le ha ocurrido con éstas igual que con los escritores que amaba y ya son parte de su obra. Como a su san Bernardo de Claraval, que se propuso, voluntarioso: “Pour le Christ nous avons renoncé a la beauté du monde”, pero el mundo le cogió las vueltas y no permitió que, en nombre de Cristo, que es la Belleza, renunciase a las bellezas, y volvieron, ciento por uno, en la austeridad de la piedra desnuda, del claustro exacto o de unas sobrias letras capitulares. Además volvían trayendo otra belleza del fondo, la del alma, gracias a aquella renuncia felizmente fallida, tan lograda. También la prosa y la poesía de Jiménez Lozano están llenas de prevenciones contra la belleza gloriosamente inútiles, contraproducentes.

Tampoco en esa renuncia había estrategia, sino libertad. La explicación de su actitud dejó que la diesen, como tan a menudo, sus amigos. Para él, como Hopkins, había “un único lector y crítico literario que importa: Cristo”. Por eso mismo (ironía cristiana) podía compartir con Nietzsche su dictamen sobre la importancia del número de lectores: “Pocos bastan; uno basta; ninguno basta”. Y no por orgullo, sino por independencia, como Soren Kierkegaard: “Escribo como quiero, y ésta es mi última palabra; libres son los demás de hacer lo que les plazca, de no comprar los libros ni leerlos, y de no hacer reseñas”.

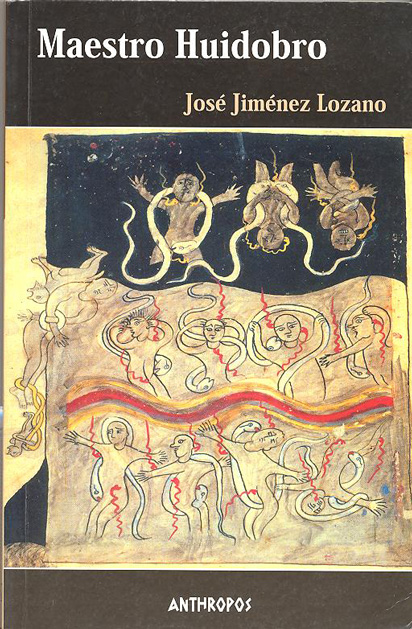

Ese escribir como quería se refiere, ojo, a la libertad de los adentros, y no tanto a la forma, como parecía en un primer vistazo. Hay que tener cuidado con su descuido formal, que es cuidadosísimo; y se entiende mejor al trasluz de Lévinas, esto es, de su personalidad entreverada en sus palabras. Viendo a tantos críticos despistados, escondió un aviso a pedantes en su libro Maestro Huidobro. El carpintero señor Asterio se sincera al niño Idro:

“Pero un día ya estaba muy harto el señor Asterio de tanto decirle que las mesas y las sillas cojeaban, y se sintió muy ofendido en su amor propio, porque a ver si la gente del pueblo iba a creerse que él no era un maestro ebanista y carpintero, y no sabía hacer una mesa y una silla con las patas iguales y que asentara. Lo que pasaba era que, cuando las terminaba de hacer, rebajaba un poquillo una de las patas para que la gente se acordase de él, aunque le maldijese un poco o creyese que era un mal ebanista y carpintero. Porque, si no, ¿quién iba a acordarse de él en su vida o en su muerte?

—Pero éste es un secreto —decía el señor Asterio a Idro.

Y añadía:

—Son cojas del grueso de una perra gorda. Si la pusieran debajo de la pata corta, quedarían perfectas”.

A ver si resulta que el precio de la muerte de José Jiménez Lozano ha sido esa perra gorda, tan poca cosa, pero que habrá satisfecho a Caronte; y ya todo ha quedado perfecto. Aunque nosotros seguiremos acordándonos de él, gentleman and friend, en su muerte y en su vida.