Francisco Umbral, huérfano incandescente

«Últimamente, escribir sobre Francisco Umbral es casi siempre escribir sobre lo que otros han dicho de él»

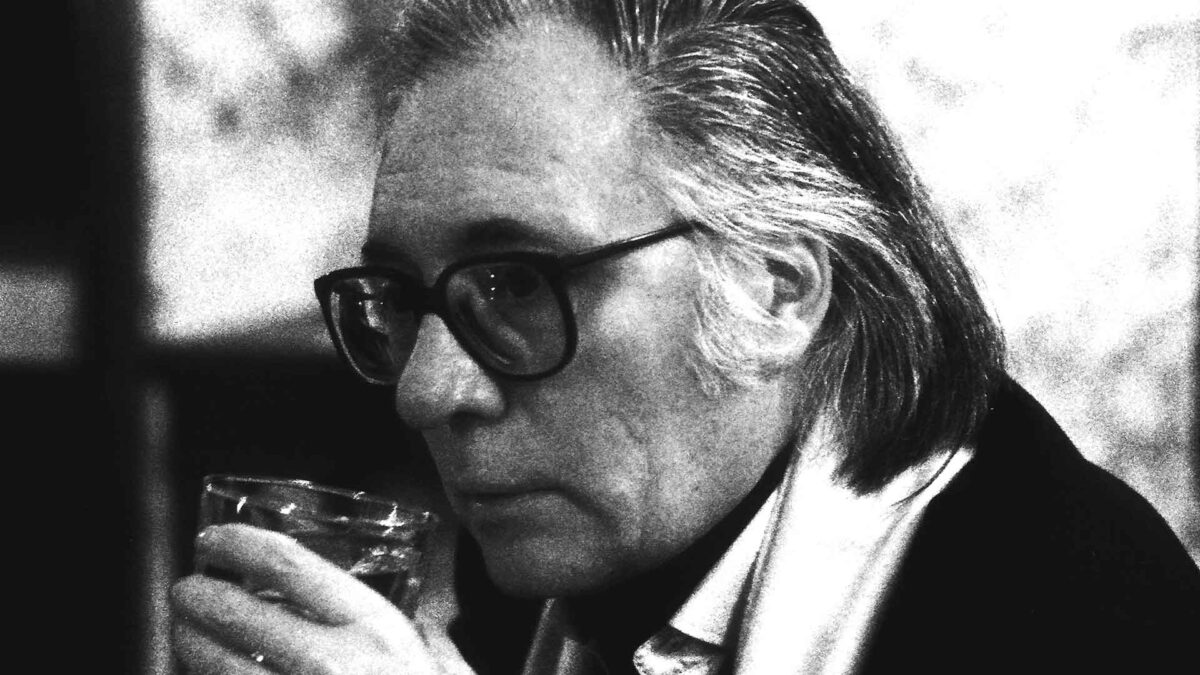

Elisa Cabot | CC BY-SA 2.0

Es una enfermedad crónica con síntomas intermitentes que se agudizan cuando algo en el ambiente los aviva (ahora un documental). Es una infección que se contrae durante las adolescencias solitarias —las únicas valiosas— y que se puede rastrear a través de las prosas ajenas y los textos propios. Por supuesto, uno puede resistirse, eliminar adjetivos o acortar las frases para —en la era de la prosa tuitera— evitar el estigma y resultar más ágil o respetado, pero eso durará una temporada y este es un proceso de sístole y diástole: la sangre enferma siempre regresa a los ventrílocuos de quienes hemos leído a Francisco Umbral mientras soñábamos con «teclear hacia otro sitio», es decir, con escribir y con ello pagarnos el alquiler, o, más modestamente, los almuerzos.

Últimamente, escribir sobre Umbral es casi siempre escribir sobre lo que otros han dicho de él, sobre su soledad al recoger el Premio Cervantes o sobre sus manejos finales como tripulante de naves más o menos estultíferas; es, en definitiva, hacer inventario de anécdotas. También hay quienes buscan convertirlo en símbolo de no sé qué rigor —entre la objetividad y las verdades del barquero— que se habría ido perdiendo en nuestra prensa por culpa de los jóvenes, que se escandalizan con facilidad. Quizá la lectura de unos pocos de entre sus más de 100.000 artículos podría construir esa imagen de autor insobornable —otra máscara—, pero, en conjunto, su obra dibuja a alguien absolutamente indiferente a la verdad, a alguien despreocupado —su negocio era otro— de la contabilidad ramplona y periodística que impone una explicación para cada fenómeno. Al fin y al cabo, para que una columna funcione (recomendaba agotar, con cada una, «un soneto, un ensayo y una noticia») debe mezclar certezas irritantes con mentiras sugerentes, y él siempre se mantuvo a distancia de los hechos.

Frente a una lectura histórica o política, yo defiendo que todavía es posible establecer una relación de intimidad con la obra de Umbral. Partiendo de tres lemas o versos fundamentales que se repiten a lo largo de sus libros, podemos recorrer su amplísima producción (más de 100 publicaciones) como un paseo junto a un compañero de intemperies (o de malos días, en palabras de Prévert), disfrutando de sus interioridades y compartiendo un código construido a base de estilo y rabia vengativa. Estos versos o citas fundamentales, son, claro, «la excelsitud de mi amargura» (Juan Ramón); «hay que ser sublime sin interrupción» (Baudelaire); y, «otorgó a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido» (Novalis).

Umbral solo habla de sí mismo y naufraga cuando intenta escribir novelas con personajes y trama. Sus libros mejores y más relevantes, e incluso sus ensayos sobre escritores que le interesan e influyen (Larra, Valle, Ramón, Cela), son excusas para bucear en su memoria. Pero (aquí está la novedad en un mundo previo a la autoficción) esta es una memoria fabulada, estilizada, a veces postiza o completamente falsa (cuando rescata/inventa episodios de su infancia vallisoletana).

Para Umbral la literatura no es un compartimento estanco y separado de la vida y, contra lo que se suele decir, en su caso es la vida la que contamina con sus desplantes e infortunios a la primera, de la que tiene una imagen completa casi desde las primeras lecturas (Jorge Guillén o Juan Ramón, pero también, como mito taquigráfico, la Divina Comedia).

«Frente a una lectura histórica o política, yo defiendo que todavía es posible establecer una relación de intimidad con la obra de Umbral»

Dos heridas incurables recorren la vida (los libros) de Umbral mientras que, a su vez, buena parte de su obra se puede clasificar en seis modelos o ramas desde las que florecen creaciones sucesivas y similares (novelas, memorias o diarios, poco importa): infancia en una ciudad de provincias (Las ninfas, El hijo de Greta Garbo, Los cuadernos de Luis Vives…); llegada como escritor principiante y desconocido a un Madrid de cafés y bohemia (La noche que llegué al Café Gijón, Retrato de un joven malvado…); miserias madrileñas de pensiones, picaresca y verbenas (Travesía de Madrid, Trilogía de Madrid, El Giocondo…); reconstrucciones, más o menos personales, de la Guerra Civil (Leyenda del César Visionario, Pío XII, la escolta mora y un general sin un ojo); noche madrileña entre canallas de buena posición (Nada en el domingo, Los metales nocturnos…); melancolías de un escritor triunfal que ya lo ha gozado todo (Carta a mi mujer, Diario de un escritor burgués…). Los libros pertenecientes a las cuatro primeras categorías, es decir, los que se desarrollan en distintas décadas pero nunca rebasan los primeros 70, están marcados por la primera herida: la orfandad (incluso en vida de sus padres). Aquellos incluidos en los dos últimos apartados de esta clasificación improvisada están dominados por la ausencia de su hijo Pincho, fallecido con seis años, en 1974, a causa de una leucemia; tanto su publicación como su tiempo interno son posteriores a este año. En mitad de estas dos heridas, como testamento más afilado de su dolor doble, se sitúa su obra más conocida y celebrada: Mortal y Rosa. Tras la muerte de Pincho, Umbral se vuelve cínico y reflexivo. Antes había sido ambicioso y sensible.

En su primera etapa, Umbral traza espirales excéntricas que, a base de pistas falsas e incoherentes, alejan al lector de ese núcleo de verdad autobiográfica del que parte toda su escritura. Así, como público, hemos asistido a la paradoja de un personaje omnipresente en los medios y las estanterías, que, dedicado a tiempo completo a hablar de sí mismo, ha conseguido que ignoremos su verdadero nombre. La biografía no autorizada de Anna Caballé, Francisco Umbral: el frío de una vida, profundiza en estas contradicciones y detalla cómo fue su infancia en Valladolid. Hijo de una modesta funcionaria municipal y de un padre desconocido (con los años, Manuel Jabois ha logrado desvelar su identidad: ya es irrelevante) que no quiso formar familia ni hacerse cargo de él (pecado que en aquella época pagaban las madres ultrajadas), creció entre los desdenes y ocultaciones de su familia materna. Aunque lo sospechara, nunca se le avisó, hasta la tarde de su muerte (tras una larga tuberculosis) de que aquella a quien llamaba «tía May» era en realidad su madre. Umbral difumina su pasado para hacernos creer que perteneció, respectivamente, a una familia conservadora y acomodada, o bien a una saga ilustrada venida a menos y definitivamente desarbolada tras la Guerra. Ni una cosa ni la otra: sus primeros veinte años fueron pobres y grises y, si no disfrutó de recitales modernistas o tardes de ópera junto a sus tías, tampoco fue víctima de represión política; simplemente, sufrió las humillaciones que la época reservaba para los hijos de madres solteras.

Sintiéndose extraño en todas partes y un estorbo para su familia (especialmente para su abuelo), Umbral, que con los años dirá que fue expulsado de ella —alimentando así una leyenda de gamberrismo nunca acreditado—, solo asiste a la escuela durante tres cursos, hasta que su madre le impide continuar en ella con tal de no revelar su verdadera filiación. A partir de entonces, su precaria educación se irá completando de manera autodidacta a base de lecturas obsesivas (sobre todo de clásicos —Quevedo, Cervantes—, franceses —Proust, Cocteau— y noventayochistas —Valle, D’Ors—) y desprecio hacia cualquier materia alejada de la literatura (nunca aprendió las tablas de multiplicar). En cualquier caso, desde el principio es consciente de su facilidad para el lenguaje, de su vocación, y de que estas serán el único salvoconducto para escapar de un destino mediocre.

«Cualquiera que conozca la literatura española del siglo XX sabrá que Umbral llega a Madrid siendo ya un escritor anacrónico, anticuado»

Cualquiera que conozca la literatura española del siglo XX (cualquier bachiller con algo de memoria) sabrá que Umbral llega a Madrid siendo ya un escritor anacrónico, anticuado. En aquellos tiempos aparentemente remansados, una década significa un universo estético completo y los sesenta son los años del apogeo de la novela y la poesía social, un estilo que se agota —como todos los que alcanzan su momento de mayor popularidad— mientras los más jóvenes empiezan a interesarse por las referencias casi postmodernas (llega el mayo francés) que explotarán con los novísimos. Hasta aquel Madrid llega Umbral, cargado de ecos valleinclanescos, con una carta de recomendación de Miguel Delibes (para quien trabajaba en El Norte de Castilla) y apenas unas cuantas ideas que irá vendiendo por las redacciones. Sin verdaderos padrinos, tendrá que abrirse camino como lo hicieron los escritores sin suerte de principios de siglo, aquella tropa capitaneada por Pedro Luis de Gálvez o por Cansinos Assens que tenía una idea territorial de la literatura (había que ir conquistando espacios en cada publicación), muy alejada de academicismos. En este sentido, en sus apuros de paseante alucinado llega a convertirse, a su pesar, en el protagonista de Hambre, de Knut Hamsun, ese muchacho que cuando no había suerte colocando artículos, empeñaba los botones de su chaqueta.

Gracias a su talento desbordante y a su obsesión por el trabajo —hubo épocas de tres o cuatro artículos diarios— los años de estrecheces serán pocos, cortos y formativos. Pronto llegan los premios y las colaboraciones fijas y él se seguirá entregando fanáticamente a la literatura, es decir, a sí mismo, ya durante toda su vida.

Resultaría obvio, casi tópico, apuntar que esta compulsión que le llevó a querer abarcarlo todo —cada espacio de gloria— hasta lo grotesco (existen numerosos registros de sus bajezas contra autores menos poderosos que él) nace de su afán de venganza y resarcimiento, de su búsqueda de una compensación por todo lo sufrido durante sus niñez; señalar que cada victoria sería un regalo imposible para su madre ya fallecida. Francisco Umbral no se conforma —por mucho que tome a Baudelaire como modelo— con el prestigio del maldito. Quiere ser también —al lado de Cela o quizá sustituyéndolo— conocido por el gran público, una figura distinguida que firma autógrafos y acude a las tertulias no ya de café, sino en los platós. Conquistará el reconocimiento y el éxito en una sociedad que le había despreciado convertido (¿disfrazado?) en el más elegante, el más esnob, el más rico: el más escritor de los escritores.

Más allá de polémicas casi circenses escenificadas para escándalo del gran público, Umbral no logró —es algo imposible en el ámbito literario— que todos sus contemporáneos alabaran su obra. En coordenadas muy distintas de las suyas se movían, durante los años de mayor exposición de Umbral, los discípulos de Juan Benet. Autores tan fundamentales como Javier Marías o Juan Marsé se mostrarán, el primero, contrario al casticismo —barojiano a su pesar— de la literatura de Umbral; mientras que el segundo apuntará —otro de los reproches más frecuentes— que detrás de su estilo preciosista (la famosa «prosa sonajero») no existe profundidad discursiva.

«Más allá de polémicas casi circenses escenificadas para escándalo del gran público, Umbral no logró que todos sus contemporáneos alabaran su obra»

Francisco Umbral practicó una prosa que toma muchos recursos de la poesía (especialmente de la del 27: Cernuda y Aleixandre, después José Hierro) cuya fórmula simplificada consistiría en la suma de surrealismo más calle. La prosa de Francisco Umbral pertenece a la estirpe de la gran prosa castellana, y ya se sabe que quien la practica (incluso quien la menciona) es sospechoso de oler a potaje de berzas. Desde luego, en sus libros, el cuerpo es una carga molesta, en permanente digestión, y en esto se parece a Galdós. Sin embargo, en sus frases y párrafos existe una música —quien todavía se atreve a escribir «prosa» está deseando hablar de poesía—, que es ritmo y también melodía. Ferlosio —otro de sus enemigos, no existe ningún punto de contacto, salvo El País y la genialidad, entre sus biografías y actitudes, casi complementarias por tan opuestas (el padre sobradamente conocido de Ferlosio, su escritura privada casi secreta)— dirá que no hay cosa peor que convertirse en un escritor «de bellas páginas». Se refiere, por ejemplo, a Azorín, pero imaginamos que es una categoría en la que incluía de lleno a Umbral (admirador, por cierto, de la capacidad de Azorín para seguir escribiendo «después de agotar todo lo que tenía que decir»).

Pues bien, a base de sumar bellas páginas construye Umbral libros bellos. Y en ellos va quedando la poesía que contiene su prosa, que recuerda vagamente al existencialismo de Juan Luis Panero, a los palacios dorados de Luis Antonio de Villena o a las tristezas de Pavese. Así que, como a través de los mejores poemas, en las cimas (es una amplia cordillera) de la obra de Umbral se asoma uno a los rincones más hondos de su autor. Resulta que con su egocentrismo monomaníaco —aquí su magia última— alcanza a dibujarnos —siempre la obsesión pictórica— los remiendos y las grietas a todos.

Hoy, lo mejor de Umbral se esconde en las librerías de segunda mano y se puede comprar por tres euros, mientras que lo peor de él se actualiza a diario en las secciones de opinión de casi todos los periódicos. Por suerte para los lectores, tras la muerte de Pincho, Umbral no se suicidó (como podrían sugerir su desconsuelo incurable o el hilo que lo conecta con Pavese), quizá porque jamás les habría concedido esa victoria a sus enemigos. Siguió escribiendo y practicando la literatura como una esgrima. Hoy, si todavía quedan adolescentes que, en la biblioteca municipal, descubren en la Segunda Antolojía Poética de Juan Ramón (o en Las ninfas, o en los poemas de Gata Cattana, o en los de Laura Sam) una alternativa a sus libros de texto, debemos explicarles que hubo alguien como ellos que lo consiguió: a base de bellas páginas, Francisco Umbral fue invitado a todas las fiestas y se compró un Alfa Romeo.