Por qué faltan los mejores en la política española

«Persiste hoy, como escribió Ortega en ‘España invertebrada’ hace ya un siglo, una responsabilidad colectiva en el desprestigio del mérito, el talento y el esfuerzo»

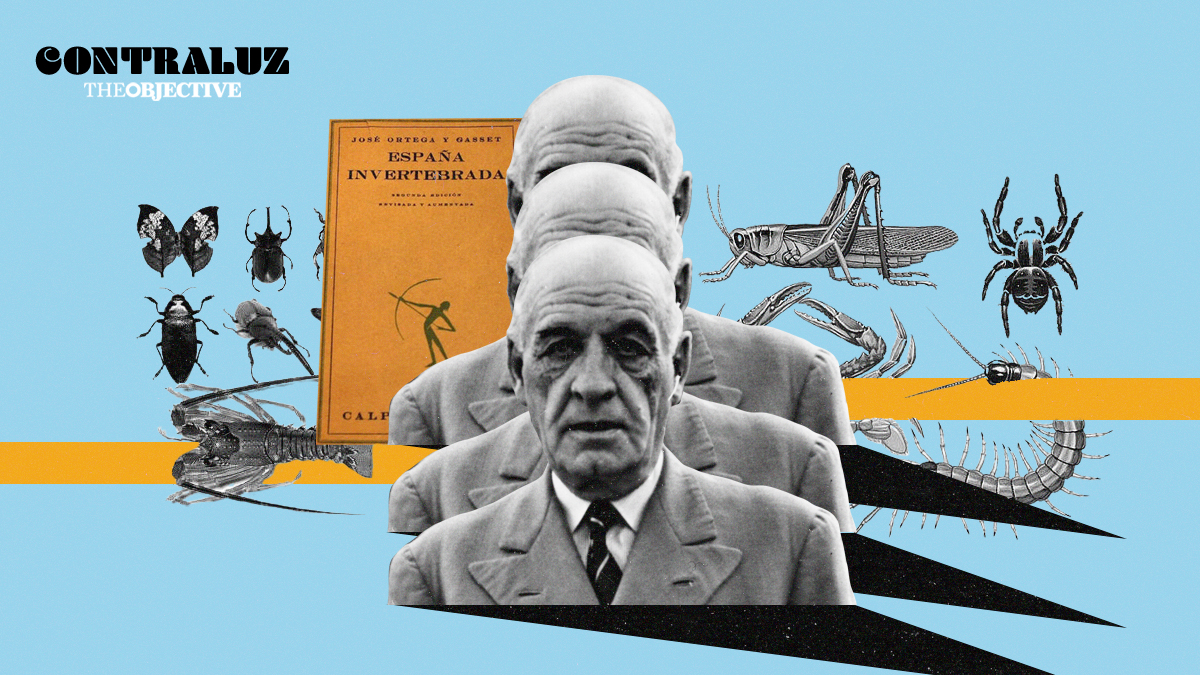

Ilustración de Erich Gordon.

La vigencia del pensamiento de José Ortega y Gasset debe mucho a nuestra tendencia a buscar en el pasado la respuesta anticipada a las grandes incógnitas de la actualidad. No sería la historia la que permitiría vislumbrar el origen de nuestras tribulaciones, sino estas últimas las que explicarían por qué pasó lo que pasó. Ortega se presta especialmente a este juego de

espejos, tanto por su afición a formular arriesgadas, y a veces certeras, predicciones como por la particular ductilidad de su obra, fácilmente adaptable a las necesidades de cada momento, como ocurre con España invertebrada, libro –«llamémoslo así», dice en el prólogo a la segunda edición– que llegó a las librerías en mayo de 1922, aunque llevara fecha de 1921. De ahí la

celebración este año del centenario de su primera edición y las reflexiones que la obra ha suscitado a la luz de la actualidad nacional cien años después de su publicación. Como tantas otras veces, Ortega parecía formular un diagnóstico que seguía vigente a tenor del título de su ensayo. ¿Cómo negar que un siglo después España –el propio concepto es impugnado por

algunos– se nos aparece como una realidad «invertebrada», carente, por tanto, de la consistencia necesaria para afrontar el futuro con posibilidades de éxito.

Lo cierto es que la fuerza inspiradora de Ortega y Gasset se basa en algunas de sus frases mucho más que en sus ideas, probablemente porque a lo largo de su trayectoria intelectual sus antecedentes periodísticos –«nací sobre una rotativa»–, y por tanto su privilegiada relación con el lenguaje de la actualidad, prevalecieron sobre su vocación filosófica. Eso explicaría tanto la falta de desarrollo de sus intuiciones más felices como su estilo rutilante, salpicado de expresiones memorables, que llevó a un compañero de generación y frecuente detractor, el socialista Luis Araquistáin, a reconocer que quizá nadie como él «ha metaforizado tan bellamente en lengua castellana desde Góngora». Hay un amplio consenso sobre su facilidad para componer imágenes brillantes y frases redondas, que funcionan como titulares de prensa. También sobre las virtudes y defectos de España invertebrada. En ella reconocemos problemas que nos son muy familiares, pero tratados desde un esencialismo histórico que cien años después resulta francamente trasnochado. Solo aquel que no pase del título o, como mucho, del índice pensará que en ese puñado de páginas se anticipan los males de la España actual y un posible recetario para su tratamiento y curación.

Si hiciéramos una encuesta sobre lo que les sugiere el ensayo de Ortega a quienes no lo han leído, lo más probable es que la mayoría lo asociara con el problema territorial. Y, efectivamente, la cuestión aparece al principio de la obra bajo diferentes rúbricas y enfoques, desde los orígenes históricos de la unidad nacional hasta el separatismo vasco y catalán. Pero el tema prioritario no es otro que lo que el autor denomina «La ausencia de los mejores», título de la segunda parte del libro, dedicada a la abdicación de las «minorías egregias» en el desempeño de su liderazgo natural.

Así pues, la «invertebración» a la que alude el título tiene que ver con el territorio, pero sobre todo con la falta de liderazgo por parte de quienes, según el autor, deben ejercerlo para que un país disfrute de la necesaria cohesión. A ello se añadía el «particularismo» que imperaba en ciertas esferas de la vida pública por la actuación de sectores muy influyentes, que anteponían

sus reivindicaciones corporativas al interés general. Es comprensible, sin embargo, que una lectura presentista de la obra ponga el foco en la cuestión territorial y lleve a la conclusión de que el siglo transcurrido desde su publicación ha sido un tiempo perdido por la incapacidad de los regímenes y gobiernos más diversos para alcanzar una solución.

«La única razón para considerar la articulación territorial de España una anomalía es la comparación con Francia»

Que España tiene hoy un problema de articulación territorial parece evidente. Que eso suponga una anomalía histórica, como sugería Ortega, es mucho más discutible. En todo caso, dependerá de con qué países se compare la experiencia española en la construcción del Estado-nación. Bélgica, Italia, Gran Bretaña y, no digamos, los países herederos de los viejos imperios del centro y del este de Europa arrastran contenciosos territoriales que han tenido en ocasiones consecuencias dramáticas. Cuando vio la luz España invertebrada estaba a punto de consumarse la independencia de Irlanda, mientras diversos territorios de Europa central se encontraban inmersos en procesos de autodeterminación que en algunos casos alteraron las fronteras de los Estados concernidos. La única razón para considerar una anomalía el caso español es la comparación con Francia, pero el éxito del modelo jacobino francés tiene mucho más de excepción que de regla en la Europa contemporánea.

No hay que irse muy lejos en el tiempo para encontrar las razones de eso que el historiador Borja de Riquer llamó «la débil nacionalización española del siglo XIX». Así tituló un artículo publicado en 1994 –reedición a su vez, con un nuevo título, de un texto anterior–, que supuso un cambio radical en el enfoque del fenómeno, porque atribuía los problemas de vertebración territorial y la consiguiente aparición de los nacionalismos periféricos no a los excesos centralistas del Estado, sino al hecho de que el proceso nacionalizador se hubiera quedado a medias. Es decir, exactamente lo contrario de lo que suele creerse. El texto de Riquer incluía un epígrafe titulado Un país poco vertebrado económica y socialmente de claras resonancias orteguianas, aunque en ningún momento se citara al filósofo madrileño. Más allá de esa coincidencia en el diagnóstico –España como país escasamente vertebrado–, los argumentos utilizados por Riquer tenían poco que ver con el determinismo histórico de Ortega. La

debilidad del liberalismo español y el predominio de su ala más conservadora durante la mayor parte del siglo XIX –afirmaba con razón– se tradujeron en una insuficiente labor alfabetizadora. De resultas de ello, España inició el siglo XX con una tasa de analfabetismo superior al 50%, más del doble que Francia. Esa dejación de funciones por parte del Estado, muyvcondicionado en el ámbito educativo por sus pactos con la Iglesia católica, habría mermadovnotablemente su acción nacionalizadora y creado un vacío cultural que en Cataluña cubrió el catalanismo con su política de aculturación identitaria.

Lo que Ortega no supo ver en España invertebrada lo vislumbró en un discurso como diputado de las Cortes constituyentes de la República en 1932, al debatirse el Estatuto de autonomía de Cataluña. «El problema catalán», declaró, «es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar», popularizando una expresión –conllevar y sus derivados «conllevanza» o «conllevancia»– repetida a menudo desde entonces cuando se trata la cuestión catalana. Mientras para él esta última se había convertido en una rutina histórica irreversible, aquel mismo año Azaña consideraba el problema en vías de solución tras aprobar las Cortes el Estatuto de autonomía: «Ya no hay reyes que te declaren la guerra, Cataluña», proclamó, como si se tratara de un conflicto creado por la monarquía y resuelto con su desaparición. Convengamos en que este arranque de optimismo, pronto desmentido por la realidad, debía mucho al momento y al lugar –el balcón de la Generalitat ante una multitud entusiasta– en los

que el entonces presidente del Gobierno pronunció su discurso.

Ortega se mostró en 1932 mucho más realista que Azaña y más atinado que él mismo diez años atrás al publicar España invertebrada. No había que remontarse al Imperio Romano o a los visigodos para explicar el difícil encaje de una parte de la sociedad catalana y, en particular, de sus élites en el entramado económico y político de la España contemporánea. Tenía cierta lógica, pues, que, tras la hojarasca esencialista de sus primeros epígrafes y después de abordar el desafío separatista, España invertebrada se orientara hacia el problema de las élites, o, como lo llama él –la palabra francesa era todavía rara en español–, el de las «minorías egregias» o «selectas». Aquí entra todo: el protagonismo del pueblo en la historia de España ante la indolencia de las clases dirigentes, la subversión moral de las masas, el carácter levantisco de los militares, la falta de «hombres» –esto es, de auténticos líderes– y el desprestigio general de la clase política, pues llamaba la atención «la unanimidad con que

todas las clases españolas ostentan su repugnancia hacia los políticos». Diríase que era lo único en lo que todo el mundo estaba de acuerdo.

«Es innegable la decisiva aportación de los políticos españoles del siglo XXI al descrédito de la función que desempeñan»

Quien lea hoy España invertebrada, en un momento de grave deterioro de la vida pública y de la reputación de sus protagonistas, se sentirá especialmente atraído por la diatriba orteguiana contra la clase política. Cabría el consuelo de ver en ello un viejo mal de la España contemporánea, pero también el riesgo de acabar haciéndonos una pregunta de consecuencias desoladoras: si políticos como Antonio Maura, Melquíades Álvarez, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Santiago Alba o Francesc Cambó, que ocupaban entonces puestos preeminentes en el poder o en la oposición, producían la «repugnancia» de la ciudadanía, ¿qué

habría que decir de los actuales? Aunque el fenómeno que Ortega denomina ¨la ausencia de los mejores» parece anticipar la España del siglo XXI, conviene distinguir entre los diversos planos de un fenómeno de la política contemporánea agravado en los últimos tiempos. El primero es la baja estima de que ha gozado en general la clase política en los regímenes liberales, dentro y fuera de España. El segundo es su especial impopularidad cuando le corresponde gestionar un sistema en crisis, al que una buena parte de la opinión pública da por amortizado, como sucedía en España al publicarse el ensayo de Ortega y Gasset. Por último, es innegable la decisiva aportación de los políticos españoles del siglo XXI al descrédito de la función que desempeñan, ya sea por la corrupción de unos o por la ineptitud y el sectarismo de otros.

Hay algo tautológico en la tesis orteguiana de «la ausencia de los mejores» que vale también para nuestros días. El desprestigio de la política hace que «los mejores» huyan de ella y dejen el campo libre a «los peores», que ocupan de esta forma los puestos de mayor responsabilidad, con el consiguiente perjuicio para las instituciones y para la imagen de los servidores públicos. La baja calidad de la clase política actual guarda relación además con la temprana incorporación de sus miembros a la vida pública, convertida en un modus vivendi que compensa la falta de una carrera profesional previa a la que volver en caso necesario. Esta circunstancia explica su falta de formación, de capacidad y de independencia y, consiguientemente, su sumisión al aparato de su partido, del que dependen para subsistir. No es extraño, por ello, que una parte de esa clase política y de los creadores de opinión que la arropan haya hecho de la lucha contra la meritocracia uno de sus principales y más dañinos objetivos. Se trata de trasladar al conjunto de la sociedad el principio de selección de los peores que rige para la vida política y evitar así enojosas comparaciones.

Parece lógico, pues, que un lector del siglo XXI se identifique con las críticas vertidas en España invertebrada contra las élites de la Restauración. Lo mismo sucede con la conferencia Vieja y nueva política (1914), fórmula orteguiana que, como tantas otras, nunca pierde actualidad. Pero las diferencias entre los políticos de entonces y los de hoy son notables –pensemos en el carácter exclusivamente masculino de aquella clase política–, y la frustración de Ortega por «la ausencia de los mejores» obedece a algo más que la crisis de liderazgo del régimen de la Restauración o que la deficiente selección de su personal político. En parte, su crítica deriva de una concepción darwinista, muy común en la época, de la modernidad y del sistema político que le es propio. El liberalismo debía potenciar, en vez de anular, la competencia entre quienes se postularan para dirigir la sociedad y favorecer así la llegada de los más aptos a los puestos de responsabilidad, que habrían de desempeñar con una visión de conjunto puesta al servicio de la comunidad. Los «particularismos», por el contrario, suponían el intento de las partes de sustituir al todo en busca de un beneficio egoísta. Esa dinámica centrífuga era una seria amenaza a la unidad orgánica de la nación y a su propia continuidad histórica.

Pero la aspiración a que el liberalismo expresara la «voluntad general» a través de una única y legítima voz no tardó en chocar con la proliferación de partidos y corrientes de opinión que trajo consigo la libertad. Aunque los partidos y los «políticos de oficio», es decir, profesionales, en el lenguaje del siglo XIX, fueron aceptados como elementos consustanciales al régimen parlamentario, nunca se liberaron de su mala fama ante la opinión pública, que los veía como minorías organizadas opuestas al interés general. Los particularismos a los que se refiere Ortega, tanto en el ámbito social como territorial, eran una especie de sálvese quien pueda que anunciaba un gran cataclismo nacional por la falta de ejemplaridad de unos y por la indocilidad de otros.

«’El Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España’, dijo Ortega en 1909»

La versión española de la crisis del liberalismo tenía una dimensión múltiple, territorial y social, por un lado, y de gobernanza y liderazgo, por otro, al confluir, según Ortega, viejos problemas históricos con el declive del régimen canovista, que desde 1917 buscaba una salida al laberinto en el que se encontraba. Reciente todavía la Gran Guerra en Europa, sumida en el caos político y económico y al borde de un estallido revolucionario, esta vez no cabía buscar una alternativa fuera de nuestras fronteras, como cuando en 1910 afirmó que España era el problema «y Europa la solución». Cerrada de momento la vía europeizadora, la vertebración nacional requería una transformación radical de la mentalidad colectiva de la que surgiera un «nuevo tipo de hombre español» capaz de hacer tabla rasa con el pasado.

Ocurre a veces con Ortega que el efecto deslumbrante de su estilo prevalece sobre la capacidad de anticipación que muestra en algunas de sus obras, y no siempre las más celebradas. «El Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España», afirmó en una conferencia que pronunció en la Casa del Pueblo de Madrid en 1909, 76 años antes de que un presidente del Gobierno socialista, Felipe González, firmara el acta de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. En el europeísmo visionario de Ortega convergen su experiencia juvenil –y la de otros muchos miembros de su generación– como becario de la Junta para Ampliación de Estudios y la existencia de una larga tradición intelectual en pro de la integración de España en una Europa sin guerras ni fronteras. La unidad europea en la que pensaba Ortega era más una comunidad cultural –«Europa = ciencia»– que política, pero bebía de las mismas fuentes: un nacionalismo paneuropeo con una fuerte impronta liberal y elitista.

Las reservas que expresa en España invertebrada sobre el pacifismo de la posguerra mundial –«comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto»– resultan sintomáticas de su distanciamiento respecto a un proyecto europeísta muy vinculado, de siempre, a la causa de la paz. En 1922, Europa no era ya la solución, sino una parte del problema. Lo mismo puede decirse un siglo después, cuando la UE tiene que hacer frente a un conflicto bélico que compromete su existencia al tiempo que la justifica más que nunca, porque sin la acción relativamente concertada de sus 27 miembros los riesgos de propagación de la guerra de Ucrania habrían sido mucho mayores. Aunque al sistema de gobernanza de la UE y a sus cuadros dirigentes se les suele reprochar su carácter tecnocrático, su falta de alma, por así decir, las élites comunitarias ganan claramente la batalla del mérito en comparación con la clase política que gobierna en muchos países europeos, exponente de un populismo al alza. Si

hay algo que hoy pueda identificarse con las «minorías egregias» reivindicadas por Ortega probablemente haya que buscarlo en las instituciones europeas, mucho más que en la estructura de poder de sus Estados miembros.

España invertebrada invita, por último, a una reflexión sobre el momento actual a la luz de ese «odio a los mejores» que su autor atribuía a la sociedad española. Esta relectura de la obra desde nuestra realidad inmediata exige, no obstante, ciertas cautelas, porque la aplicación a nuestras preocupaciones actuales de diagnósticos pretéritos, basados en un puro esencialismo histórico, puede producir una melancolía paralizante que funcione como profecía autocumplida.

«El odio al mérito forma parte de una agenda oficial que se plasma en importantes reformas legislativas»

Aquella visión fatalista de nuestra historia que sirvió a principios del siglo XX para alimentar un nacionalismo dolorido se vio desmentida por el cambio espectacular que ha experimentado España en las últimas décadas. De ser un país mayoritariamente rural, lastrado por una altísima tasa de analfabetismo, pasó a tener más estudiantes universitarios que agricultores. El antiguo militarismo, recrudecido cuando Ortega escribió España invertebrada, desapareció hace tiempo de las preocupaciones de los españoles. La esperanza de vida ha alcanzado niveles impensables hace un siglo –83,6 años–, que nos colocan en el cuarto lugar del ranking mundial, solo superados por Japón, Suiza y Singapur. La secularización iniciada en la década de los sesenta acabó con el problema religioso, que fue un factor de grave inestabilidad en la Segunda República. La red ferroviaria de alta velocidad es la más extensa de Europa. Casi medio siglo de elecciones libres desde las celebradas en 1977 avalan la existencia en España de una democracia plena y estable, que ha hecho realidad el deseo formulado en 1952 por el socialista Luis Araquistáin en el exilio: que nuestro país llegara a ser algún día «una pequeña potencia, pero próspera y habitable, como lo son ya casi todas las naciones europeas».

Persiste, en cambio, una sensación desasosegante sobre la vida pública, como hace un siglo, cuando vio la luz España invertebrada. El odio al mérito forma parte de una agenda oficial que se plasma en importantes reformas legislativas, referidas al sistema educativo y a la selección del funcionariado, y en la creación de estados de opinión contrarios al esfuerzo como forma de desarrollo personal y motor del progreso colectivo. El mensaje que se transmite con ello a la ciudadanía es no solo profundamente desalentador, sino opuesto a una verdadera igualdad de oportunidades, que debe consistir, entre otras cosas, en proporcionar a los menos favorecidos los hábitos, los recursos y los valores que les permitirán acceder en su momento a puestos de decisión y responsabilidad. De lo contrario, las élites dirigentes estarán integradas exclusivamente por una minoría privilegiada que cuenta con las ventajas propias de su estatus: formación, relaciones personales, espíritu competitivo…

«La meritofobia aqueja hoy principalmente a la izquierda»

Como apuntaba Ortega, hay también una responsabilidad colectiva en el desprestigio del mérito ligado al trabajo, al talento y al esfuerzo, un dejarse llevar por ciertas corrientes culturales en boga. Si durante mucho tiempo pudo influir en ello la herencia del Antiguo Régimen, la meritofobia que aqueja hoy principalmente a la izquierda responde a motivaciones muy variadas y complejas. Señalemos entre ellas la ausencia en España de una tradición meritocrática equivalente a la que representan las grandes écoles francesas, instauradas tras la Revolución de 1789 y consolidadas por la Tercera República; la creencia de

que el esfuerzo y el mérito solo sirven para ofrecer una falsa esperanza a los desposeídos, y, por último, la propensión al nihilismo de un sector de la izquierda occidental ante la dificultad de imaginar un proyecto alternativo a la economía de mercado y al régimen parlamentario tras el fracaso del comunismo.

Pese a todo, la vertebración de España es hoy mucho mayor que cuando Ortega publicó su ensayo, aunque su título y la actualidad nacional inviten a establecer un inquietante paralelismo. La principal diferencia no estriba, sin embargo, en los desafíos a su estabilidad, que siguen siendo numerosos, sino en su capacidad para afrontarlos y en el respaldo social que mantienen las instituciones y los valores sobre los que se asienta nuestra democracia. El europeísmo, por ejemplo, es un sentimiento ampliamente compartido por la ciudadanía, como muestran las encuestas que sobre este particular viene realizando la empresa Metroscopia. En enero de 2019, el 81% de los encuestados creía que formar parte de la Unión Europea «ha sido beneficioso» para España, con escasas diferencias entre los votantes de los distintos partidos. Curiosamente, la mayor coincidencia se daba entre quienes en las anteriores elecciones habían votado a Podemos y al Partido Popular: un 83% en ambos casos. En mayo de 2022, en plena guerra de Ucrania, el 68% de los encuestados respondía afirmativamente a la pregunta de si el conflicto había «reforzado el espíritu europeísta».

Otras encuestas indican igualmente una actitud constructiva y ponderada ante las cuestiones más candentes y un respaldo significativo a aquellas instituciones o agentes sociales que se perciben como más alejados de la lucha partidaria, por ejemplo, la Corona. Algunos datos aparentemente contradictorios, como la positiva valoración de los empresarios, de los autónomos y de la sanidad pública, son mucho más coherentes de lo que podrían parecer a simple vista. Un sector mayoritario de la sociedad asume la economía de mercado como la más eficaz en la creación de riqueza y el estado de bienestar como un elemento de corrección necesario, que garantiza el acceso de todos a bienes y servicios básicos, como la sanidad y la educación. El nivel de afección o desafección ciudadana a las instituciones no se rige, por tanto, por el eje público/privado, sino por el grado de politización que se les atribuye, con clara ventaja para las menos politizadas. Por el contrario, aquellas instituciones, públicas o privadas, a las que en mayor medida se identifica con el ruido político, como la prensa, la judicatura, los sindicatos y, naturalmente, los partidos, reciben la peor valoración de los encuestados.

«Hoy es España», decía Ortega en 1922, «más bien que una nación, una serie de compartimentos estancos». Estas palabras u otras parecidas podrían expresar, cien años después, una percepción muy extendida sobre la tendencia de la vida nacional a la dispersión de esfuerzos y energías como consecuencia de la fragmentación política y territorial. El malestar ante este fenómeno se traduce en un creciente rechazo al multipartidismo que sustituyó –tal vez temporalmente– al bipartidismo imperfecto nacido de la Transición. Falta además un proyecto claro de país que plantee objetivos ambiciosos, como lo fueron en su día la instauración de la democracia o la integración en Europa, capaces de superar los «compartimentos estancos» y de propiciar pactos transversales de larga duración en materias tan sensibles como la educación, la justicia o la política exterior.

Hay en todo ello, como decía Ortega en su momento, una responsabilidad social, pero la principal corresponde a aquellos a los que la ciudadanía, condicionada por el sistema electoral y por el aparato de los partidos, elige como sus representantes. La «ausencia de los mejores» vuelve a ser un grave problema de la vida pública.

Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo es una versión abreviada del texto recientemente publicado por el Círculo Cívico de Opinión.