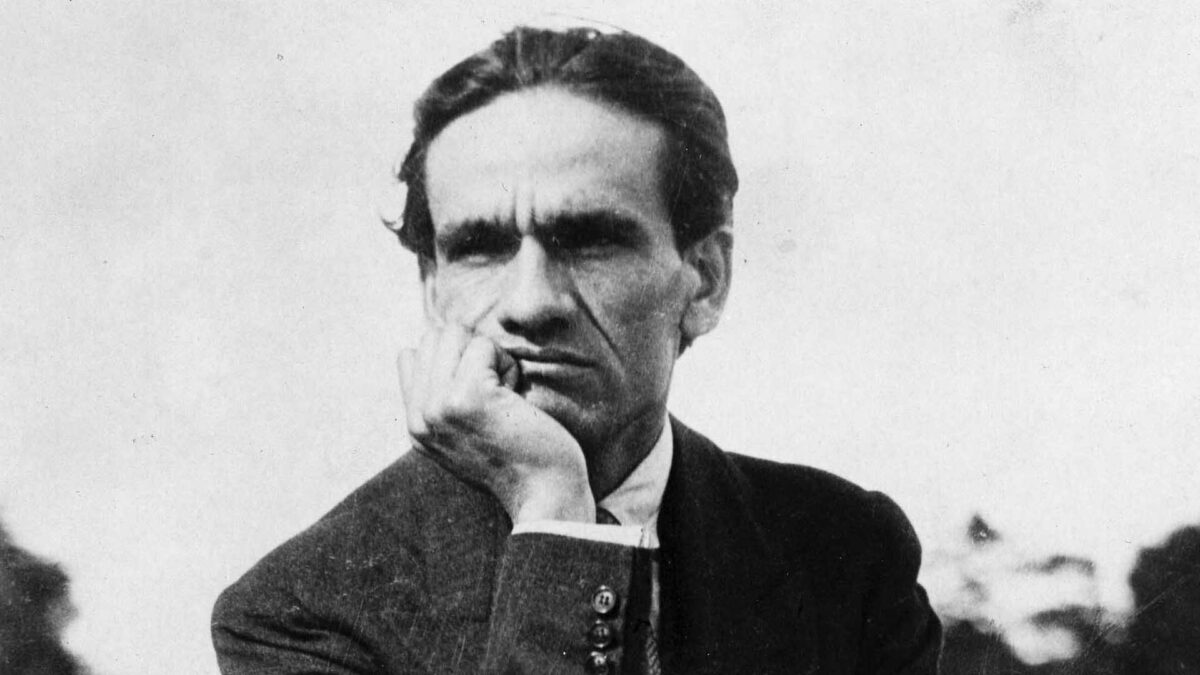

César Vallejo murió en París con aguacero

Hay un monumento en Perú a la memoria de César Vallejo (1892-1938) que está viejo y dañado, torturado por el tiempo tras más de medio siglo expuesto a la calle y las aves de ciudad; en alguna época, cuentan los cronistas limeños, la obra sirvió de letrina para vagabundos y de superficie para grafiteros. La estatua de acero que creó el artista vasco Jorge Oteiza subsiste como puede a pocos metros de una iglesia en Lima; igual lo hace el trabajo que Vallejo dejó en herencia: especialmente su poesía y sus ensayos, también sus relatos en prosa. Algunos de ellos todavía resisten con dignidad frente a la erosión inevitable del tiempo.

Hay un monumento en Perú a la memoria de César Vallejo (1892-1938) que está viejo y dañado, torturado por el tiempo tras más de medio siglo expuesto a la calle y las aves de ciudad; en alguna época, cuentan los cronistas limeños, la obra sirvió de letrina para vagabundos y de superficie para grafiteros. La estatua de acero que creó el artista vasco Jorge Oteiza subsiste como puede a pocos metros de una iglesia en Lima; igual lo hace el trabajo que Vallejo dejó en herencia: especialmente su poesía y sus ensayos, también sus relatos en prosa. Algunos de ellos todavía resisten con dignidad frente a la erosión inevitable del tiempo.

Es cierto que muchas historias gigantes nacen de lugares pequeños. A César Vallejo, cuando nació en la pequeña población minera y rural de Santiago de Chuco, nadie le prometió un futuro memorable. Más allá de sus cualidades, había enormes fronteras que tendría que atravesar. El hecho de sobresalir en una familia con 11 hijos ya parece, en sí mismo, un reto a tener en cuenta. Con todo, llegó a comenzar las carreras universitarias de Letras y Medicina, en años distintos, y en ambos casos tuvo que abandonarlas por las estrecheces económicas que padecía.

Dicen sus biógrafos que era un joven romántico y que se enamoró perdidamente de una muchacha igualmente pobre, a quien convirtió en su primera musa. Es una historia de amor muy triste. Durante un año, María Rosa y César tuvieron encuentros pasionales e intensos; él supo moldearlos en sus poemas y a través de ellos podemos reconstruir su tragedia. Un día María Rosa desapareció y César cayó en depresión. Algún tiempo más tarde recibió la noticia de su muerte. María Rosa se fue de la ciudad muy enferma para proteger a César de la tristeza; no quería que el último recuerdo de su amor fuera la versión debilitada y sin aliento en que se había transformado su cuerpo. A ella le escribió aquellos versos de Los dados eternos:

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;/

me pesa haber tomádote tu pan;/

pero este pobre barro pensativo/

no es costra fermentada en tu costado:/

¡tú no tienes Marías que se van!

A los 23 años se trasladó a Lima y allí tuvo los primeros contactos con la intelectualidad local del momento; aquella estancia fue breve, pues la muerte de su madre le condujo a un estado permanente de nostalgia y decidió regresar a su pequeño pueblo para estar nuevamente cerca de sus hermanos. En Santiago de Chuco continuó escribiendo, se interesó por los movimientos sindicales y su compromiso le costó un periodo en prisión. Cuando se mudó en 1923 a Europa, comprendió que aquello era un viaje definitivo; César Vallejo nunca regresó a Perú.

Vivió en París y Madrid, lidiando en los primeros años con penurias, casi en la mendicidad, y subsistió gracias a sus colaboraciones con revistas de un país y otro, además de con algunas traducciones para editoriales. Conoció a gigantes de su tiempo, como Neruda y Tzara, y viajó tanto como pudo, incluso a lugares tan lejanos como Rusia, por la que sentía una devoción genuina tras el triunfo de la Revolución marxista. Algunos de sus versos más políticos nacieron de esa inquietud que fue alimentando en una Europa de entreguerras y el libro Rusia en 1931, compuesto de crónicas y pensamientos derivados de su viaje, le concedió un reconocimiento intelectual y un prestigio perenne.

Varios años después, en 1938, cuando trabajaba como profesor universitario de Literatura en París, enfermó gravemente y las causas, en un inicio, eran desconocidas para los doctores. Su muerte llegó fulminantemente en un periodo de plenitud, un viernes lluvioso en París, y no se supo hasta más adelante que se debió a la malaria, una enfermedad debilitante. Muchos estudiosos de su obra comentan a modo de curiosidad que aquella muerte, de alguna manera, ya la predijo Vallejo en uno de sus poemas más conocidos, Piedra negra sobre una piedra blanca, que publicó en 1931.

Me moriré en París con aguacero,/

un día del cual tengo ya el recuerdo./

Me moriré en París -y no me corro-/

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso/

estos versos, los húmeros me he puesto/

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,/

con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban/

todos sin que él les haga nada;/

le daban duro con un palo y duro/

también con una soga; son testigos/

los días jueves y los huesos húmeros,/

la soledad, la lluvia, los caminos…

Han pasado 80 años desde su muerte, aquel 15 de abril que no era ni otoño ni jueves, y le recordamos como un poeta inmenso, como un prosista a la altura. ¿Quién podría olvidar, una vez leídos, la inteligencia y voracidad de su novela El tungsteno o la tristeza de aquel viejo cuento amargo que llamó Paco Yunque? La obra completa de César Vallejo viaja más allá de su propia vida.