La vida eterna de Bob Dylan

Algunos críticos se llevan las manos a la cabeza: no es este nuestro Dylan; otros suspiran entre elogios: vuelve la magia de Dylan. Y a Dylan nada de esto le puede importar menos

AP

Cuenta Bob Dylan en Tangled up in blue la historia de un amor incierto entre un chico silencioso y una chica divorciada; Dylan la canta a veces en primera persona y a veces en tercera, según la noche, y siempre con el mismo libro de un poeta del siglo XIII a mano — porque “todas sus palabras sonaban a verdad”—. Dylan la escribió pensando en Sara y él, en Beatriz y Dante, y quién sabe si también en que cada una de sus palabras —las propias, claro— sonarían a verdad algún día. A decir de sus fans, no hay duda: así fue, así es. Y esa verdad es tan grande como la verdad del universo —porque el dylaniano busca en sus discos como el católico busca en la Biblia—.

Dylan llegó a Nueva York con sueños de cantante folk, sin vocación de predicador de milagros, pero la América levantada no tardó en crear su propia versión de Dylan. Él, que no llegaba a los treinta, se las arregló para soportarlo. Cuando comenzaron a atosigarle activistas y reporteros, Dylan reaccionó a su manera: resguardado, al piano, a lo suyo. Ningún hombre nació para cargar con la voz de una generación a cuestas. Sólo quería escribir canciones, recitarlas en un lugar y en otro, seguir escribiendo. Sus memorias —el documento más fiable de su biografía— recuerdan aquellos años de fama insostenible: “Me acribillaban a preguntas y yo no dejaba de repetir que no era el portavoz de nada ni de nadie, sólo un músico. Me miraban a los ojos como intentando averiguar si había consumido whiskey o anfetaminas. No tengo la menor idea de qué pensaban. Poco después apareció un artículo con el titular: Portavoz niega su condición de portavoz. Me sentía como un trozo de carne que hubiera echado a los perros”.

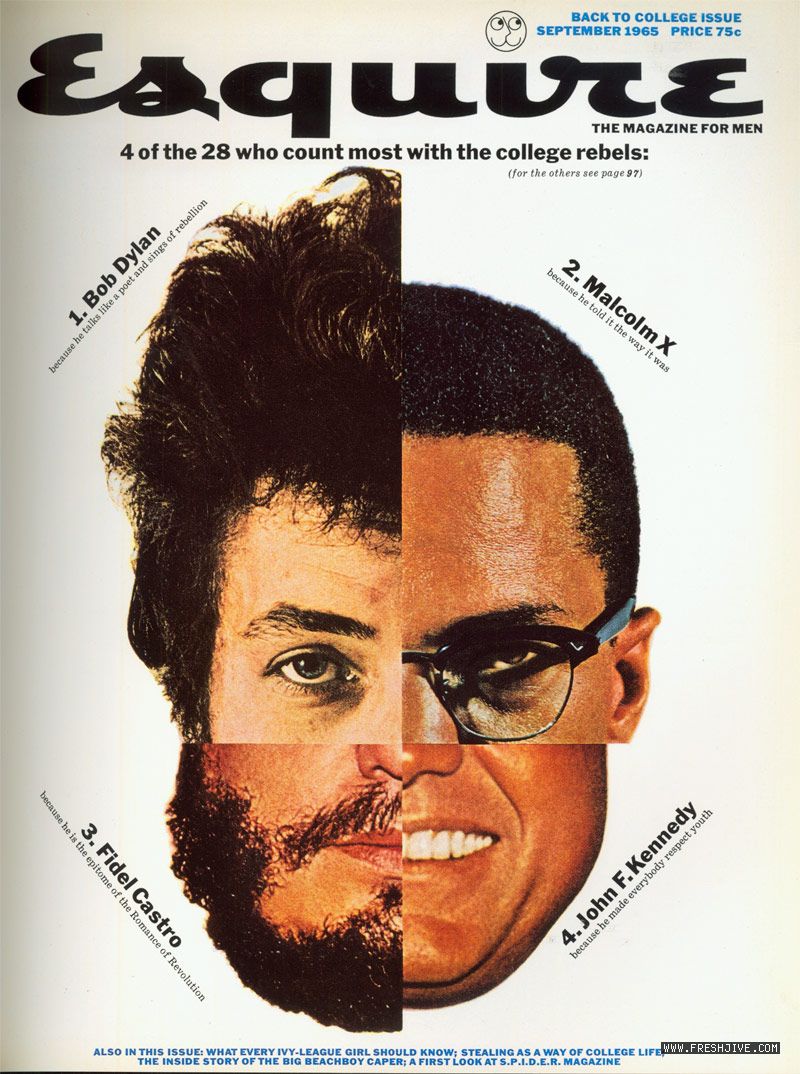

Y continúa: “The New York Times publicó delirantes interpretaciones de mis canciones. En la portada de un número de la revista Esquire aparecía un monstruo de cuatro cabezas; mi rostro junto al de Malcolm X, Kennedy y Castro. ¿Qué demonios se supone que significada eso? Era como si me hallase en los límites de la Tierra. No sé si había alguien a quien se le hubiera ocurrido algún consejo valioso que darme, porque no recibí ninguno. Al casarse conmigo, mi esposa no se imaginaba en qué se estaba metiendo. Yo tampoco, y la situación ya rayaba lo imposible”.

A la edad en que tantos jóvenes encadenan una beca con la siguiente, Dylan escribió las canciones que marcaron una época: tantas de ellas eternas. Y por lejos que queden esos tiempos, a cuarenta o cincuenta años de distancia, es inevitable observar la obra de Dylan como se observa la ciudad desde lo alto de la colina: como la obra de una vida y sus diferentes etapas. Rough and Rowdy Days suena a crepúsculo, a fin de los días. A Dylan con más tiempo por detrás que por delante. A Dylan ante el vacío y a Dylan enamorado a ratos. Algunos críticos se llevan las manos a la cabeza: no es este nuestro Dylan; otros suspiran entre elogios: vuelve la magia de Dylan. Y a Dylan nada de esto le puede importar menos.

Bob Dylan, que ha escrito las mejores canciones, sabe que todo acaba: el amor, el dinero, el talento, la soledad, la fama. “Una vez en el pasado compuse e interpreté canciones enormemente originales que hicieron época, y no sabía si eso volvería a pasar, ni me importaba”, escribió en sus memorias. Un entrevistador del famoso programa 60 minutes recuperó la cuestión en 2004 ante un Bob Dylan arrugado y sin sombrero. “¿No te ves capaz de hacerlo de nuevo?”, le preguntó, y Dylan negó con la cabeza. “¿Eso te decepciona?”, retomó, y Dylan arqueó las cejas: “Lo hice una vez. Puedo hacer otras cosas ahora, pero no aquello”. Unos segundos antes citaban la extraordinaria It’s Alright, Ma, que compuso a los 23 e incluyó en el Bringing It All Back Home —su quinto álbum de estudio—. Pero, de vuelta con el asunto, nunca Dylan fue tan sincero: puede hacer otras cosas, pero no aquello. Tampoco Melville escribió Moby Dick dos veces.

No hay hombre más grande que Dylan, que pudo seguir el camino acolchado y atravesó —en cambio— el camino del artista: incierto, cambiante y severo. Dylan nos dejó el ejemplo de lo posible. No hay hombre más inspirador, ni Nobel más merecido. Lo descubrieron Paul McCartney y John Lennon antes de viajar a la India. Lo confirmó el poeta Leonard Cohen al recibir la noticia: “Darle el Nobel a Bob Dylan es como ponerle una medalla al Everest”. La montaña más alta, eso es Dylan. En las escaladas y en los descensos.