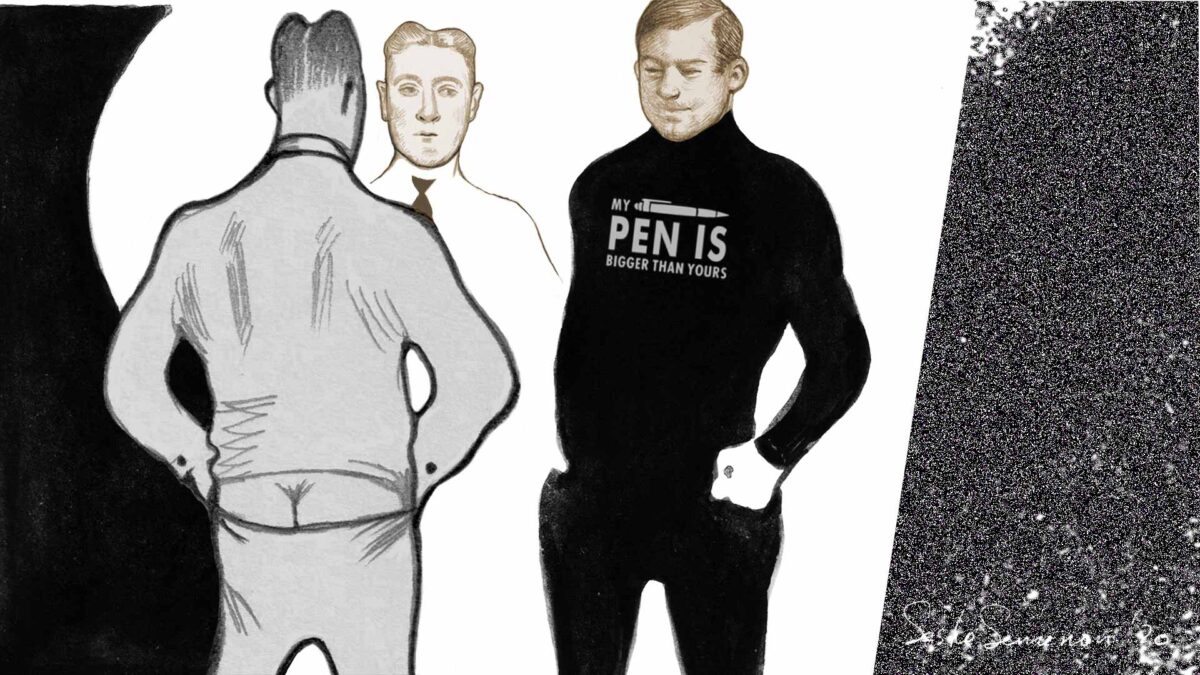

Escritores al borde de un ataque de nervios (I): «¿Es normal este pene?» Fitzgerald se la mide con Hemingway

Alexandra Semenova | IG: @sash.smotri

Ambos autores, enemigos íntimos e incluso “amantes” según Zelda Fitzgerald, se encontraron en los baños de un restaurante parisino para dilucidar el tamaño del pene del autor de El gran Gatsby en un choque de masculinidades sin parangón en los locos años 20.

Se suele decir que para que haya un listo tiene que haber un tonto (y viceversa). En lo laboral y otros órdenes menores de la vida lo tengo contrastado. A menudo son los listos los que crean su tonto útil, y lo fomentan arteramente, con caricias de puercoespín. Cuanta más pericia en el proceso, más tonto se vuelve el tonto ante lo que acontece. “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”, decía Alberti.

En las amistades tóxicas sucede parecido, sólo que todos creen ser honestos fifty fifty con la otra parte. Entre Francis Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway se generó una dinámica perfecta de sadomasoquismo: uno daba complacido y el otro recibía anuente. Se envidiaban y querían a machetazos y morreos, a palo y zanahoria, como sólo pueden hacer los escritores que son amigos de otros escritores, gente que se ama sobre todas las cosas. Incluso después de muerto Scott, Ernest seguía tirando al muñeco con un encarnizamiento que -“Hypocrite lecteur, mon sembable, mon frère”- le agradecemos quienes bancamos esta clase de gossip literario. Más aún si se trata de airear cosas del pene.

Esto del pene es un asunto peliagudo hoy en día: más que líquidos, vivimos tiempos decididamente fluidos, en los que es posible pasar de uno a otro argumento sin contradicción y con el mismo fin. Así, mientras unos certifican la muerte del pene como ese feo adminículo animal que nos aleja del género adquirido, otros que militan en el mismo bando del debate social ‘hipermegaposmo’ se aferran a él con consecuencias tan inesperadas como el regreso de la frenología lombrosiana versión tuitera.

Asegura, por ejemplo, la concejala de Podemos Sonia Vivas que “los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes” y “suplen con violencia” la carencia de unos genitales a la altura del caballo de Espartero. Que levante la mano, de uno y otro lado del sexo, quien no se haya preguntado por el miembro. Sabemos, por ejemplo, que Francis Scott Fitzgerald anduvo bastante preocupado por la cosa en sí. No consta que fuera un tipo especialmente violento (si acaso un tanto pasivo-agresivo) a pesar de que, según todos los indicios, no era la persona mejor dotada a este lado del paraíso.

El encuentro de ambos en un baño de la ciudad del amor podría enseñarse en los talleres de nuevas masculinidades como un ejemplo de la guerra de los dos mundos.

Lo sabemos gracias a (o por culpa de) Ernest Hemingway, bendito bocachancla, “el más abyecto de los amigos de Scott”, según Pietro Citati. Ernesto, demonio oficial de la virilidad, dedica no uno ni dos párrafos al asunto, sino un capítulo completo de sus memorias de juventud París era una fiesta, bajo el sugerente título de Una cuestión de tamaño. El encuentro de ambos en un baño de la ciudad del amor podría enseñarse en los talleres de nuevas masculinidades como un ejemplo de la guerra de los dos mundos.

A mediados de los años 20, Fitzgerald citó a Hemingway en el restaurante Michaud: “Dijo que quería consultarme algo muy importante, algo que para él contaba más que nada en el mundo”, relata el segundo. Tras los prolegómenos, y ante la última jarra de vino, Scott dispara: “Zelda me dijo que con mi conformación nunca podré dejar satisfecha a ninguna mujer, y que por esto tuvo ella su primer trauma. Dijo que es una cuestión de tamaño. Me destrozó, y quiero saber la verdad”. Ernest sugiere entonces visitar el baño de caballeros y sopesar la cuestión: “No hay problema -dije-. Estás perfectamente conformado. No tienes ningún defecto. Tú te miras de arriba y te ves en escorzo. Da una vuelta por el Louvre y fíjate en las estatuas, y luego vete a casa y mírate de lado en el espejo”.

Los amigos se dirigen entonces al Louvre. Scott aventura: “Tal vez esas estatuas no sean exactas”. Hasta un niño de doce años mínimamente avispado habrá notado que la estatuaria griega tira a la baja en esta cuestión anatómica. Para los griegos, el pene se representaba de manera ideal, no realista. Para los sátiros y los faunos, un enorme miembro en erección; para dioses, atletas y héroes edificantes, falos en reposo y de escasas dimensiones. Frente a la idea hipersexualizada que hemos creado de los griegos, valoraban la contención y la templanza: «Los griegos asociaban los penes pequeños y flácidos a la moderación, una de las virtudes esenciales que formaban su visión del ideal masculino», según el experto de Harvard Andrew Lear.

Scott Donaldson, biógrafo de ambos enemigos íntimos, supone que la anécdota es apócrifa, aunque hay sobradas razones para pensar que Fitzgerald dudaba de su virilidad. Entre ellas, Zelda, su esposa, musa, azote, víctima y rival. “Aquellos dos necesitaban el drama”, le confesó a Nancy Milford el presunto amante de Zelda. Desde luego, así se forja el carácter romántico: a base de buscarse problemas, sean o no imaginarios. El aviador Édouard Jozan había flirteado intensamente con la esposa de Scott en el verano del 24. Según él, no pasó a mayores. Pero las consecuencias fueron reales. Entre ellas estarían las acusaciones de falta de virilidad. Unos años después, Zelda reflejaría en una carta sus sospechas: “Tú no me deseabas. Abandonaste dos veces mi cama diciendo: ‘No puedo, ¿no lo entiendes?’. Yo no lo entendía”. Es muy probable que el ingente consumo de alcohol de Fitzgerald tuviera mucho que ver con aquellos “gatillazos”. El propio escritor trató de enmendar la cosa contratando los servicios de una prostituta. Hemingway refleja cómo Scott intentaba a su manera equilibrar su ego: “Hay una chica -dijo- que parece sentir cariño por mí. Pero después de lo que Zelda me dijo…”

La relectura feminista de la pareja conformada por Francis y Zelda ve a la segunda víctima propiciatoria de las inseguridades y el genio del primero. Sin negarlo del todo, peca de parcialidad. Al igual que Francis y Ernest se necesitaban en la esfera de la amistad tóxica, Scott y Zelda eran tal para cual a nivel de relaciones insanas: el alcoholismo de uno y la esquizofrenia de otra hicieron detonar la bomba de egolatría. El magnetismo de Zelda, ampliamente difundido por sus contemporáneos, no ocultaba del todo una personalidad altamente inflamable. John Dos Passos lo vio, Hemingway lo vio, su primera esposa lo vio… “Olvídate de todo lo que Zelda te dijera -repuse-. Zelda está loca. No tienes ningún defecto. Puedes tener confianza, y le darás a la chica todo lo que te pida. Lo único que Zelda quiere es destrozarte”, confiesa Hemingway.

En un tour de force casi de vodevil, Zelda llegó a diagnosticar que su esposo y Hemingway se entendían bajo las sábanas.

Curiosamente, en torno a Fitzgerald confluyen ambos, Ernest y Zelda, dispuestos a desacreditar al otro y, de paso, atizar al contacto común. Para Zelda, Hemingway era el “machirulo” químicamente puro: “le irritaban sus exhibiciones de masculinidad”, señala Scott Donaldson. Por su parte, Hemingway lanzaba la baraja por el aire con un clásico exabrupto: Zelda está loca. En un tour de force casi de vodevil, Zelda llegó a diagnosticar que su esposo y Hemingway se entendían bajo las sábanas. “Cuando más cerca estuve de dejarte fue cuando me dijiste en la Rue Palatine que pensabas que yo era marica”, escribió Scott a su esposa. Zelda alegaba que, en una ocasión, regresando a casa borracho, Scott le contó “un montón de cosas que sólo comprendía a medias” y que había murmurado en sueños “ya no más, baby”. Blanco y en botella, opinó.

El caso es que no falta quien da crédito a esta liason y ve especialmente en la exhibición de virilidad de Hemingway una represión de manual de su homosexualidad. La biógrafa Mary V. Dearborn prefiere quedarse en la ambigüedad con una sentencia muy del gusto hodierno: “Fue indudablemente queer. Superó, si se quiere, el hecho de definirse como gay. Dio la vuelta a las expectativas que se tenían sobre la identidad y el comportamiento de hombres y mujeres”.

Más interesante y menos ocioso resulta analizar la innegable hostilidad de Ernest hacia Scott, con todo lo que pueda implicar. Aseguraba John Dos Passos, diría que en “Años inolvidables”, que Scott tenía ideas ridículas hacia todo excepto cuando hablaba de literatura. Prodigio precoz, él fue, a pesar de su juventud, padrino de varios escritores de su generación dentro de la editorial Scribner. El propio Hemingway llegó de su mano al regazo de Max Perkins. Tal vez Ernest nunca llegó a digerir esa tutela y los cambios que Fitzgerald sugirió a sus primeros manuscritos. Hemingway enmienda la plana casi uno a uno a los escritos de Scott: sus cuentos, que hoy vemos como un apasionante retrato de su época, con amplias pizcas de genio, eran poco menos que carnaza para las revistas mainstream; Suave es la noche, un fracaso sin paliativos (con el tiempo, se retractaría); El crack up, una indecencia plañidera…

Hemingway fue indudablemente queer. Superó, si se quiere, el hecho de definirse como gay. Dio la vuelta a las expectativas que se tenían sobre la identidad y el comportamiento de hombres y mujeres.

Fitzgerald fue incluso materia de ficción para Ernest: la publicación de París era una fiesta les pilló a ambos ya bajo tierra, pero en Las nieves del Kilimanjaro (1936) Hemingway no supo (o no quiso) evitarle el zasca a su amigo: “Eran aburridos y bebían demasiado, o jugaban al backgammon. Se acordó del pobre Scott Fitzgerald y de su romántico, reverencial respeto por esas gentes”. El autor de El gran Gatsby respondió muy elegantemente (demasiado quizás, en consonancia con su rol masoquista) por carta: “Sin duda que tu intención fue buena, pero me costó una noche de insomnio. Y cuando incorpores el relato a un libro, ¿te molestaría quitar mi nombre? Es un bello relato, uno de los mejores que has escrito aunque eso del “pobre Scott Fitzgerald, etc.” más bien me lo haya estropeado”. A regañadientes, el nombre de Scott fue intercambiado por Julian.

Quienes confunden churras con merinas, enmiendan la obra de Hemingway valiéndose de su personalidad sin duda ‘hijoputesca’. Ni siquiera él fue inconsciente de su maltrato hacia la figura de Fitzgerald: “Siempre he tenido un estúpido e infantil sentimiento de superioridad ante Scott, como el de un chico duro y resistente que desprecia a otro, más delicado quizá, pero con talento”. Para Fitzgerald, la “megalomanía” era el talón de Aquiles de Ernest, como era la “melancolía” el suyo propio. Pero ni siquiera él, víctima de sus chascarrillos, negaría que esta propia apelación al coraje y la masculinidad de Hemingway compone una obra sobresaliente. Cada uno muestra sobre el papel sus inseguridades a su modo: Fitzgerald a través de la autocompasión; Hemingway por la negación. Diría que en el plano de la masculinidad, ninguno (uno por defecto, otro por exceso) es ejemplo de nada.

Hacia el final de sus días, Ernest toma conciencia del valor inestimable de aquellas confesiones de profundis de su amigo fallecido, y, en general, muestra la carne tras la coraza en obras tan memorables como “Al otro lado del río y entre los árboles”, título sugerido en su día por Scott: “De este modo -pensó el coronel- llegaremos al último round, y ni siquiera sé el número de este round. Amé a tres mujeres y las perdí a las tres. Las perdiste lo mismo que pierdes un batallón. Por errores de juicio, órdenes que son imposibles de cumplir y también por brutalidad”. Hay testimonio de cuánto llegó a añorar una buena charla con su enemigo íntimo, Francis Scott Fitzgerald, “la única persona con la que vale la pena conversar en toda América”. Aunque la tuviera pequeña, si así fuera.