Escritores al borde de un ataque de nervios (XII): «La sed del bebedor es una sed del alma». La última copa de Joseph Roth

El gran escritor austohúngaro, alcohólico ‘profesional’, murió en medio de un delirium tremens en un hospital para pobres de París sin que nadie accediera a darle aquella última ronda que hubiera aliviado su agonía

Alexandra Semenova | IG: @sash.smotri

Confieso que he investigado hasta donde me alcanza Google y mi fondo bibliográfico de andar por casa en busca de la primera copa de Joseph Roth. Siempre es más interesante el inicio de una monomanía que su corolario. La forja del bebedor. Pero, ¿quién sino los mediocres autores autoficcionales constatan en papel lo que han vivido cinco minutos antes? Las cosas hay que gustarlas en tiempo y forma, y escribirlas a destiempo, de otra forma.

Todo esto para decir que, efectivamente, no he sabido aunque he querido saber cuándo tentó por primera vez Roth el vaso. De modo que he venido a hablar de la última vez que lo hizo, que es, desde mi punto de vista, no aquella que degustó aun consciente, sino la mísera copa que no le dieron en un hospital para pobres de París, en mayo del 39.

Aproximadamente en esa época, Scott Fitzgerald veía el alcoholismo de forma extremadamente gráfica, con el vaso, humanizado, sentado frente a él, departiendo cada uno de sus cosas, ronda a ronda, en una suerte de pas de deux en el que siempre uno fagocita al otro:

First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you.

El juego siempre acaba en canibalismo.

El alcoholismo, como cualquier otro vicio que implica profundamente el espíritu, requiere de carácter. Roth, de hecho, se refería a la «sed del bebedor» como una «sed del alma». La suya, inopinadamente dada al milagro y al eterno fluir del expatriado, cortó a su medida un alcoholismo muy distinto al de Fitzgerald. Diríamos que uno beatífico. «El alcohol, sí, acorta la vida, pero impide la muerte inmediata», decía el vienés a su juicioso amigo Stefan Zweig.

No consta que Roth intentara quitarse del hábito, como no puede ir uno por ahí sin zapatos. Con Austia-Hungría implosionada y atomizada de nacionalismos, Hitler en Berlín y Viena, y desahuciado amablemente del hotel Foyot, donde tenía crédito a voluntad, el último Roth, el del café Tournon, se convierte en lo que Kafka llamaría ‘un artista del bebercio’ o en lo que el propio autor de La marcha Radeztky calificaría de Santo Bebedor. Esa «mezcla amarillo-verdosa» de la que hablaba Hermann Kester, siempre junto al escritor, fue su última patria y su última habitación de hotel.

«Delante de Roth había uno o dos vasos que contenía una mezcla amarillo-verdosa, y media docena de posavasos, que servían para que los camareros parisinos calcularan lo que habían bebido sus clientes».

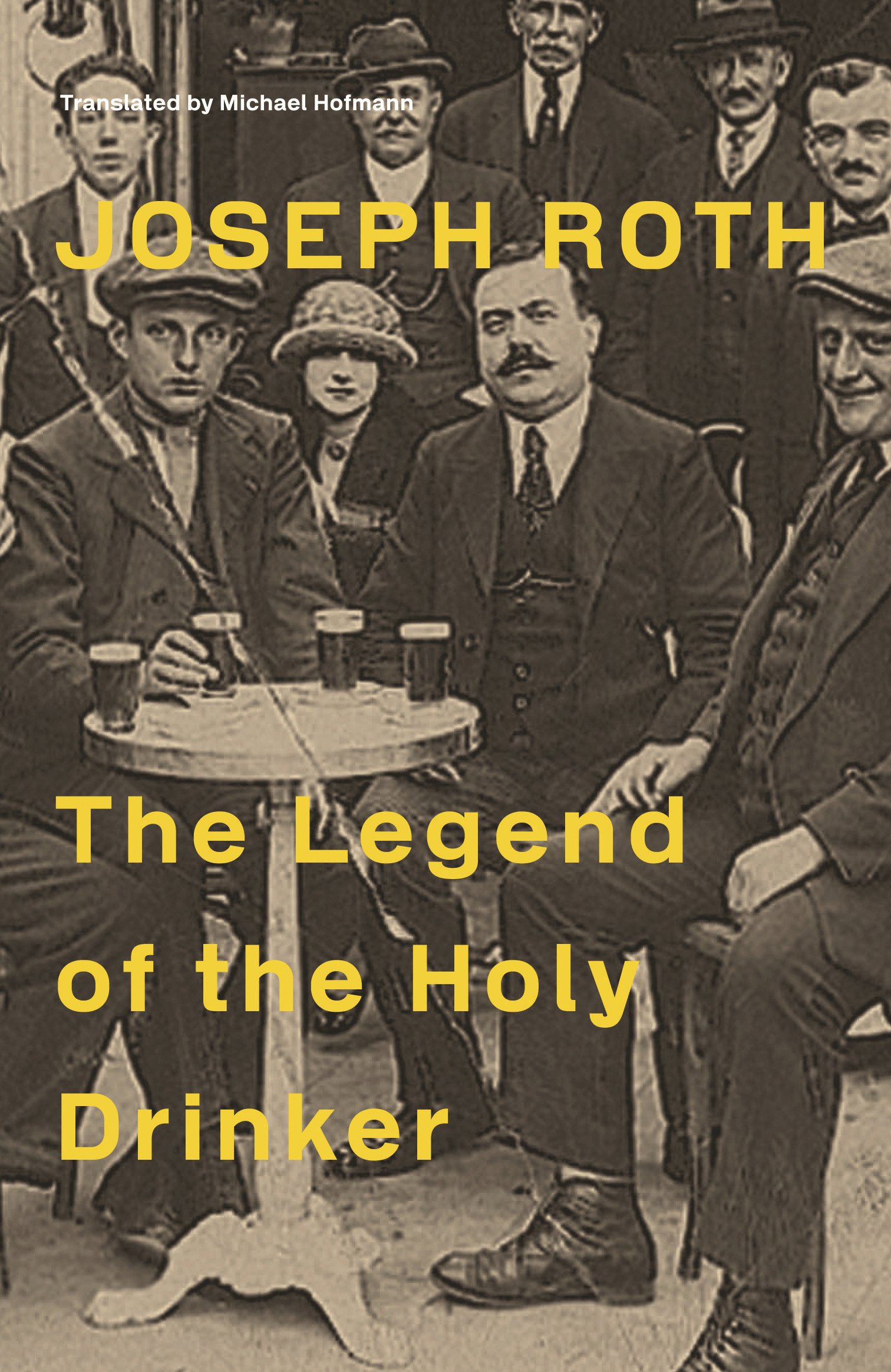

Roth siempre era el último en irse, muy tarde en la noche. Por la mañana, sobrio, daba forma a La leyenda del Santo Bebedor, la crónica de un milagro pedestre, la hagiografía de un mendigo capaz de ejecutar la multiplicación de los panes y las absentas.

«Y puesto que ya no le quedaba dinero en el bolsillo, excepto treinta y cinco francos, y mimado por el destino, según creía, y seguro de que todavía le habían de acontecer muchos milagros más, decidió –como suelen hacer todos los pobres y todos los bebedores- entregarse a Dios, al único en quien creía».

Así, como Andreas Kartak, protagonista de esta novelita, el autor iba en cierta manera mitificando sus últimos días, «decidido a este lento hundimiento al que siempre se muestran propensos los bebedores (¡los sobrios jamás conocerán esta sensación!)».

Fue plantar el punto y final a su obra con el más bello desiderátum de la historia literaria («Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte») y apagarse. Hay quien sospecha que, puesto que llevaba algunos días sin beber antes del colapso experimentado a principios de mayo de 1939, la de Roth podría haber sido una suerte de suicidio alcohólico. Una bella y estúpida idea romántica cuya sola posibilidad conmueve: de ser así, Roth habría decidido morir fiel a su monomanía como haría luego Robert Walser, autor de El paseo, apretando el paso en la nieve hasta hacerse estallar el corazón en la última y más extrema de sus flannerie.

Poco antes de aquel fatídico mayo del 39, cuenta Claudio Magris, un camarero le preguntó lo de siempre: quelque chose pour commencer, monsieur? Ni corto ni perezoso, Roth respondió Je ne commence pas. «En su irónica y casi satisfactoria desesperación, Joseph Roth no se equivocaba; poco tiempo después, sorprendido por un colapso mientras estaba hablando con los amigos en su acostumbrada mesa del café Tournon, era transportado al hospital Necker, el hospital de los pobres, donde moriría algunos días más tarde, el 27 de mayo de 1939, a las 5.45 horas de la mañana». Sus últimas palabras en sociedad, refiere el ensayista triestino, fueron una galantería para con las dos mujeres que se subieron con él a la ambulancia para acompañarlas, la dueña del café y la ex esposa de Zweig: Primero las señoras».

En el Necker, el delirium tremens de Roth fue muy diferente al de Andreas Kartak. No quiso el demiurgo darle la «liviana y hermosa muerte» del borracho. En cambio, lo mantuvo presa del horror durante varios días sin que nadie se dignase aliviar su agonía. Los enfermeros del centro, habituados a bregar con mendigos y borrachos a los que apenas podían proveer de un camastro, se negaron en redondo a facilitarle algo de alcohol a Roth, una medida que, aunque suene contradictoria, hubiera paliado su delirium.

Imagino aquella mano amiga poniéndole a tiro en su lecho de muerte el ultimo sorbo, la última ronda, que sería como el pitillo del soldado que se desangra en Gettysburg, que le acerca trémulo el compañero de fatigas mientras le susurra: «Déjate ir».

«Si quieres te enseño todos mis buenos pasajes y te digo a qué bebida se los debo»

En cambio, atado con correas, Roth estalló mediante una neumonía, causa última según el parte de defunción. En el parte se le describe como persona «sin profesión». En la lápida se solventó algo el asunto, pero con maravillosa concisión: «Escritor austríaco muerto en París». A su funeral acudió una pléyade de tipos raros: judíos de empleos variopintos, expatriados, legitimistas, escritores… Los mismos que lo vieron devanarse el alma ante la botella, con cierto aire festivo, irredento, porque Roth jamás blasfemó contra su vicio. Es más, aseguraba que era capaz de vincular sus mejores páginas al alcohol: «Si quieres te enseño todos mis buenos pasajes y te digo a qué bebida se los debo». Cuando Zweig se ofreció a pagarle de su bolsillo la rehabilitación, ironizó: «Quiere pagar por mí porque sabe que, sin alcohol, yo no podría escribir una línea». Su amigo Morgensten consideraba que «el alcohol era su destino para lo bueno y para lo malo. ¿Para lo bueno también? Sí, porque hubo momento en que le ayudó a soportar la adversidad. Creó a su alrededor una cerrazón tras la cual pudo hallarse en soledad y encontrar valor para seguir durando. Y en él, seguir durando significaba seguir escribiendo».

Nadie pudo arrancarle el vaso. Hay gente así, admirablemente obstinada en su autodestrucción. Stefan Zweig fue el más sensato de sus consejeros. En su correspondencia hay no pocas reconvenciones hacia el viejo Roth, que él tolera con deportividad y devuelve con ironía. Lo curioso es que, el sensato Zweig no duró mucho más: se suicidó tres años después, tan extranjero de todo como Roth, ciudadanos de un ayer inexistente, una Europa atomizada y sojuzgada por un abstemio de pro: Adolf Hitler.