Fernando Fernán Gómez, un actor por accidente

Cuando se cumplen 100 años del nacimiento del actor, guionista y cineasta, recorremos sus memorias, recuperadas por Capitán Swing, donde narra su infancia, sus primeros años en el mundo de la actuación y su consolidación como uno de los tótems de la escena española.

Fernando Fernán Gómez

Hijo de madre soltera, la también actriz Carola Fernán Gómez, fue en 1936, en plena Guerra Civil española, cuando su madre, su abuela y su tío tomaron junto a él la decisión de que Fernando Fernán Gómez empezara a trabajar. El dinero hacía falta y su madre no quería que se dedicara a cualquier cosa que le apartara de los estudios. «Sería actor —escribe el novelista en sus memorias—, pero sólo provisionalmente». El plan era sencillo. En cuanto todo se normalizase, él volvería a sus clases, se examinaría de Química —la única asignatura que tenía pendiente— para ingresar en la universidad y estudiaría una carrera.

Sin embargo, a mediados de los años 30 en España la situación estaba lejos de normalizarse y a los 16 Fernán Gómez ya había debutado como actor profesional en la compañía de Laura Pinillos. Su intervención en escena era casi anecdótica pero cuando llegó el momento de su salida, el joven actor permaneció en silencio. «Ni el regidor, ni el director, ni el propio Domingo Rivas dieron la menor importancia a aquel terrible suceso. Yo, Fernando Fernán Gómez, no había conseguido decir ni una de las tres únicas frases de mi cortísimo papel. Mientras volvía a mi camerino me preguntaba: ¿alguna vez conseguiré ser actor profesional?».

Publicadas por primera vez en 1990 y ampliadas ocho años después, el propio Fernán Gómez reunió en El tiempo amarillo (que Capitán Swing recuperó en 2015) esta y otras anécdotas, a modo de completa autobiografía, que compone además un fantástico retrato de época, del Madrid de entreguerras, los años de Franco y las décadas de los 80 y 90. Además de un homenaje al oficio, desde sus humildes inicios hasta su consolidación como uno de los grandes actores y director de cine del país.

Lima-Buenos Aires-Madrid

Desde Lima a Buenas Aires —donde figura su lugar de nacimiento en medio de una gira de la compañía en la que trabajaba su madre— la vida de Fernán Gómez estuvo, no obstante, inevitablemente unida a Madrid. Al ser hijo de madre soltera, fue su abuela quien le enseñó la belleza de las procesiones, el Corpus o los puestos de la Plaza de Santa Cruz en diciembre, donde se vendía musgo, corcho y figuras para los belenes, recordaba el actor.

«Vivíamos a dos pasos de la Puerta del Sol, pero casi nunca pasábamos por ella. Mi abuela prefería dar largos rodeos o atravesarla en tranvía para ir a otros barrios. También es verdad que era más de mi abuela el Madrid antiguo, el castizo, el de la Puerta del Sol para allá, que el de la Puerta del Sol para acá (escribo desde Chamartín). Las calles de la Cruz, Espoz y Mina, Concepción Jerónima, Postas, Magdalena, o las plazas del Ángel y del Progreso (hoy Tirso de Molina) eran sus espacios más frecuentados».

Se trataba de aquel Madrid —continúa páginas, años y bombas después—, que la guerra transformó en otra cosa. «De ninguna manera fue la vida real, la vida normal que los jóvenes esperábamos para lanzarnos a ella y gozarla. Con luto en infinidad de hogares, con familiares presos o exiliados en otros tantos, con cartillas de racionamiento, con restricciones de luz y de agua, sin nombres extranjeros en los establecimientos, salvo los italianos y alemanes, con militares exhibiendo sus uniformes por todas partes, con muchas cervecerías —había una de cuatro pisos, en la Plaza de Santa Ana, que se llamaba Cóndor, como la célebre legión alemana—, Madrid era una ciudad ocupada. Durante muchos años en ella convivieron, muy diferenciadamente, los vencedores y los vencidos».

Once años de personajes estúpidos

Fue en medio de aquella España, después de su experiencia fallida, donde la carrera como intérprete de Fernán Gómez floreció cuando en el Teatro de la Comedia, «el pelirrojo» de Los ladrones somos gente honrada —su primer papel importante subido a unas tablas— coincidió con Enrique Jardiel Poncela. «A mi edad, aún sin cumplir los diecinueve años, si hubiera tenido los pies en la tierra, nunca podía haber soñado en personajes como los que él me confió; pero de una parte mi vocación, mi absoluta decisión de pasarme la vida viviendo las vidas de otros, dejándome traspasar por sentimientos sin causa, y de otra, mi necesidad irreprimible, urgente de «colocarme», de triunfar, de ser alguien, me elevaban muy por encima de la realidad y me impedían comprender por qué algunos de los actores de la compañía se indignaban, protestaban y conspiraban para quitarme aquellos papeles», relata.

Sin embargo, y a pesar de la protección que siempre le dio Jardiel Poncela y de su trabajo en el Teatro de la Comedia, donde no le faltaban papeles, Fernán Gómez, que ya desde niño había soñado con ser un actor de cine como Jackie Cooper, pronto quiso también probar suerte en Cifesa, cobrando por su primer trabajo, Cristina Guzmán, 4.500 pesetas, un traje gris a rayas, un esmoquin y un abrigo de sport. Después, ya no quedaba rastro de aquel interrogante que él mismo se había formulado años atrás. De más está decir, que sí, se había convertido en un actor profesional.

«Desde que pisé el escenario del Teatro Eslava y no pude decir ninguna de las dos o tres frases hasta que la gente empezó a conocerme por la calle, aunque sin saber mi nombre, habían pasado once años —reflexionó en su autobiografía—. Once años de personajes estúpidos, de películas casi siempre anodinas, de sueldos miserables, de hambre, de largas épocas de paro, de momentos —larguísimos momentos, momentos que no deben llamarse así— de desaliento, de desesperanza».

No obstante, aquel éxito fue, como toda victoria, más bien efímero, y el propio Fernán Gómez escribió una de sus reflexiones más críticas sobre el oficio y la relación entre nuestro país y la cultura: «Nosotros, los actores, como los pintores y los músicos, luchamos durante años y años, esperamos, aprendemos, realizamos trabajos secundarios que se nos antojan insuficientes, hasta que un día a los más afortunados les —o nos— llega el éxito. Otros lo siguen esperando durante toda su vida. Lo singular de la situación de los actores afortunados en España es que después de alcanzado lo que en apariencia es el éxito nos vemos obligados a seguir esperándolo».

El galán más feo y el cómico menos gracioso

Además de por sus primeros trabajos en Tiempos felices, de Enrique Gómez, Facultad de Letras, de Pío Ballesteros, El capitán Veneno, de Marquina o La mies es mucha, de Sáenz de Heredia —de quien llegó a decir que era junto a Jardiel Poncela su otro gran valedor—, dos títulos contribuyeron a ello irremediablemente. Su papel de guardiamarina en Botón de ancla, que le granjeó mucha popularidad, y el personaje de Balarrasa, que fue su consagración. «Después de aquellos primeros aciertos en los breves personajes cómicos que representé en el Teatro Eslava durante la Guerra Civil, del éxito personal obtenido, con la ayuda de Jardiel Poncela y del director Manuel González en Los ladrones somos gente honrada, de haber pasado en sólo seis o siete meses de actor secundario de cine a protagonista, de haber dicho el mismo González que yo podía haber sido el mejor actor teatral de España, y del estreno de El destino se disculpa, cuando, en aquel bar de enfrente del cine, creí que aquella era la noche de mi consagración definitiva, al estrenarse Botón de ancla tuve la sensación de que hasta entonces no había triunfado».

A lo largo de su vida, Fernán Gómez participó en 210 películas como actor, dirigió 30 filmes y escribió 36 guiones. En El tiempo amarillo, además, el también novelista no se olvidó de las tertulias en su amado Café Gijón, al que Umbral definió como «una isla de libertad» en medio de aquella España, ni de sus lecturas predilectas —con Salgari a la cabeza—. Tampoco de cómo se vio envuelto él también por los gustos cinematográficos de la España franquista. «A Franco le gustaba el cine. Además, se había creído el hombre aquello de Lenin de que ‘el cine es el arte de nuestro tiempo’. De ahí que se hicieran en aquella época tantas películas, de las que la mayoría —a causa de la indomeñable picaresca española— se hacían para cubrir el expediente. Una buena parte de los insulsos protagonistas de aquellas películas de «estopa mascada», como decía Fernández Flórez, corrieron a mi cargo». Eran personajes que oscilaban entre aparentemente cómicos y galanes. «Llegué en aquellos años a ser como galán el más feo, y como actor cómico el menos gracioso», resuelve.

Antes, los años más convulsos de España, sus películas, la vida, había transcurrido también con esa rutina que permite que las cosas sucedan aún en el peor de los escenarios. «Nos enteramos después de que el mundo entero estuvo pendiente de aquella batalla —describe sobre uno de los más trágicos acontecimientos de la historia española en uno de sus mejores pasajes—. Su sonido es inolvidable para mí: el tableteo de las ametralladoras, muy corto, como asmático, distinto a lo que yo me imaginaba por las novelas, las historietas y las películas; los disparos aislados de los fusiles, encadenados de pronto unos a otros, como si un grupo de hombres hubiera enloquecido; el sordo estallido de las bombas, de las balas de los obuses. Aumentaba esta sinfonía por las noches, cuando me acostaba con hambre y frío pero sin miedo, porque los combates en el cercano frente estaban asumidos por los habitantes de Madrid y eran para nosotros —hablo de los que no éramos ni héroes ni mártires— algo así como la lluvia. Pero muchísimos años después llegaría a saber que para mí no fue aquello una breve tormenta de verano».

No lo fue, y aquel contexto, la vida cotidiana durante la Guerra Civil en el Madrid de la época fue el caldo de cultivo que abonó tiempo después una de sus obras de teatro más célebres y reconocidas hoy, Las bicicletas son para el verano.

El amor, de destrozo en destrozo

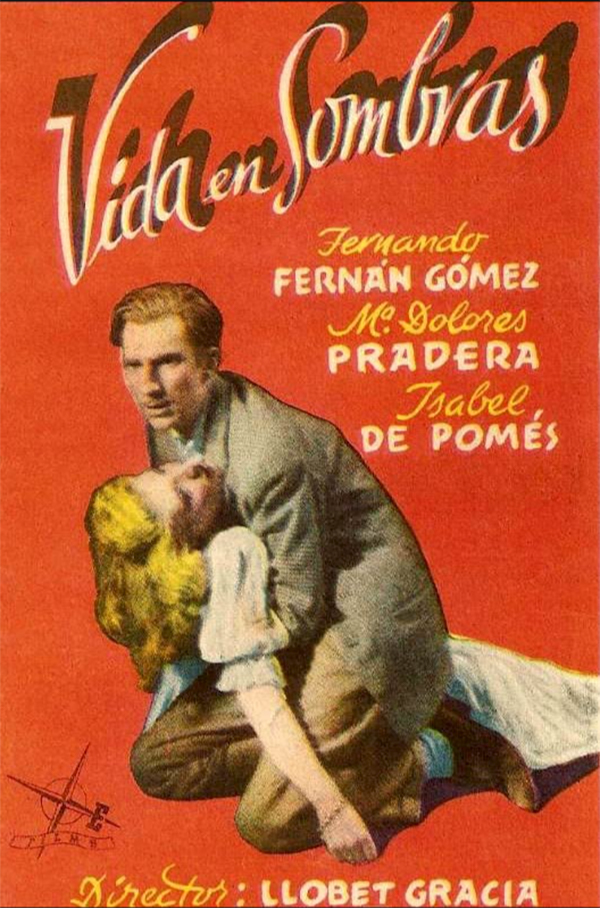

Más sentimental que racional, también entre sus reflexiones hay espacio para el amor, que guió casi todas sus decisiones importantes, también las profesionales, porque para él «los logros más importantes que se pueden alcanzar, los que pueden ser más auténticamente satisfactorios, están siempre en la vida íntima». Tras cuatro años de noviazgo, permaneció casado más de diez años con la cantante María Dolores Pradera, con la que tuvo dos hijos, y se separó en 1957. «¿Y tú te puedes creer que no me acuerdo de por qué me separe yo de Fernán Gómez?», cuenta en el prólogo de estas memorias Luis Alegre que bromeaba la cantante al recordarlo.

Aunque poco dado a hablar de su vida íntima, vivió además un romance con Analía Gadé antes de que, en los años 70, conociera a la que sería su segunda y última esposa, Emma Cohen. «Así, de destrozo en destrozo, de derrota en derrota, ha ido transcurriendo mi vida sentimental –afirmaba en otro momento el actor—. Así me he visto abandonado por otro más guapo, o más viejo, o más alto, o por un guardiamarina, un portugués, un torero, un marqués, un homosexual, un señorito, un negro con ladillas, un francés, un venezolano, un italiano, un pintor… ».

Esperando el éxito

Tampoco podían faltar las palabras para otros colegas de profesión. Palabras para María Rosa Salgado, por ejemplo, por la que el actor profesaba una gran admiración «no sólo por su belleza un tanto misteriosa y turbadora para los hombres, aunque algo incomprensible para las mujeres, sino por su carácter, por la firmeza de su carácter. Por la seguridad que aparentaba tener en sus convicciones, y por la claridad con que las expresaba».

O también para Bardem y Berlanga, con quienes trabajó en Esa pareja feliz en 1953, que fueron capaces de renovar el cine español. «Y lo renovaron no sólo con la influencia del neorrealismo italiano, sino recurriendo a una fuente muy española: el sainete, uno de los géneros más castizos del humor teatral nacional. Bardem incluso recurrió a Arniches, aunque tiraría pronto por otros derroteros, pero Berlanga insistiría en esta línea. Y renovaron no sólo el cine español, sino también el concepto de sainete como género dramático. Podría decirse que en su versión cinematográfica el género se hacía algo más culto, más irónico, con un propósito no de servicio a la supuesta moral convencional del público, sino a la moral de los autores. Y lo que el género perdía en popularidad lo ganaba en sinceridad, en riqueza de intenciones», advirtió.

Además de sus trabajos en Italia o Francia, donde no faltan anécdotas delirantes y algún que otro apuro económico y social, también está llena esta obra de esa autocrítica constante, esa mirada llana, que se plantea si puede interesar a alguien la vida de un hombre que nació «hijo de cómicos» y que, a la edad de la jubilación, «siguió siendo un cómico», que en la segunda mitad de este siglo es «un actor que sólo muy excepcionalmente ha salido de su país —un país pobre y aislado como España—, aunque en él haya obtenido elogios, beneplácitos y galardones, ¿no es un fracasado? ¿O es un triunfador porque el cuarto de estar en que se desarrolló buena parte de su infancia medía seis metros cuadrados y el de ahora mide ochenta?». Como respuesta, queda la sonrisa irónica del que fue el abuelo del cine español.