¿Por qué siguen creciendo los casos de COVID-19 pero no aumentan tanto los fallecimientos?

Rodrigo Jimenez | EFE

En la pandemia de COVID-19, la abundancia de información está derivando también en una «infodemia» en la que resulta difícil hacerse una idea cabal de lo que realmente está pasando. Y uno de los asuntos que puede haber generado mayor inquietud es todo lo relacionado con el riesgo de muerte.

Ahora que todo el mundo parece haber aprendido epidemiología a través de los medios de comunicación, es difícil encontrar quien no tenga una opinión formada acerca de cómo evoluciona la situación epidémica y la letalidad, aun ignorando los conceptos básicos. Se utiliza el contaje, así sin más y cuando se puede, de casos diagnosticados y de fallecidos. Pero sin tener en cuenta la población de la que provienen, ni las circunstancias en las que viven, ni tampoco el método de obtención de los datos, lo que da lugar a conclusiones equívocas.

Lo que parece evidente es que, antes de hablar de fallecimientos (y de comparar los actuales con los que causó la pandemia en primavera), sería fundamental asentar bien el concepto de letalidad, que no es ni más ni menos que la proporción de casos de una condición específica, una enfermedad, por ejemplo, que fallecen en un tiempo determinado.

Cómo se calcula la letalidad

Existen tres parámetros que influyen en el cálculo de la letalidad: el número de casos, el número de defunciones y el tiempo.

Tener en cuenta el tiempo es esencial porque, en ocasiones, se da la paradoja de que algunas condiciones de riesgo para la salud, por ejemplo, una intoxicación química, pueden tener un desenlace fatal para todas las personas que la sufren, pero no en un momento inicial sino con el transcurso de los años. Por lo tanto, el momento en el que se calcule la letalidad es muy trascendente, porque puede dar lugar a valores muy diferentes.

En cuanto al número de casos, ya hemos visto en el caso de la COVID-19 que es fundamental. Pero ojo: dependen de la capacidad de ser detectados como tales. Durante la actual pandemia ha ido variando la manera en la que los casos eran identificados. Así, en los momentos iniciales, la detección se centró en los casos más graves, incluyendo en la definición de caso la presencia de síntomas, por lo que los asintomáticos no eran considerados en el recuento. De hecho, en la fase inicial de la pandemia se estableció expresamente «no realizar el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve».

Algo similar pasa con el número de defunciones, que no siempre se cuenta de la misma manera. Sin ir más lejos, en España, en las cifras oficiales que proporciona el Ministerio de Sanidad solo se incluyen aquellas personas fallecidas que hayan tenido con anterioridad una prueba PCR positiva. En algunas comunidades autónomas, en cambio, se considera también en el recuento a los enfermos que, pese a no haberse hecho la PCR, fallecen en un contexto epidemiológico donde había transmisión constatada del virus (principalmente en residencias de ancianos).

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se maneja el concepto de letalidad es que no es necesariamente la misma en todos los grupos de la población. Puede diferir por edad, comorbilidad, situación social y económica, etc.

Por todas estas cuestiones, a nivel mundial se han planteado serias dificultades para establecer la auténtica letalidad de la COVID-19.

La forma de contar ha cambiado

Gracias al estudio de seroprevalencia realizado en España, sabiendo que se ha contagiado el 5,2% de la población, podríamos calcular que la letalidad estaba en torno al 1,1% (cuando las cifras oficiales eran de 27.200 defunciones). Pero teniendo presente que esta estimación sirve para ese momento concreto, ya que las cifras del estudio corresponden a un tiempo determinado y la situación no es ni será inmutable, sobre todo porque en España la definición de lo que se consideraba «caso» cambió a partir del 10 de mayo de 2020, cuando arrancó la etapa conocida como «nueva normalidad»

Al principio solo se tenían en cuenta los casos graves, con cuadro clínico de infección respiratoria aguda, que se encontraban hospitalizados o que cumplían criterios de ingreso hospitalario. Con posterioridad, en el recuento se incluyó a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad. Pero es que, además, se pautó realizar pruebas PCR a cualquier contacto estrecho de un caso, con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. Es más, en los últimos meses se vienen realizando pruebas en poblaciones vulnerables en el contexto de brotes, o de forma previa a algunas actuaciones asistenciales. Y está permitido realizar pruebas privadas sin exigir ninguno de los anteriores criterios. Una gran diferencia frente a lo que sucedía en primavera.

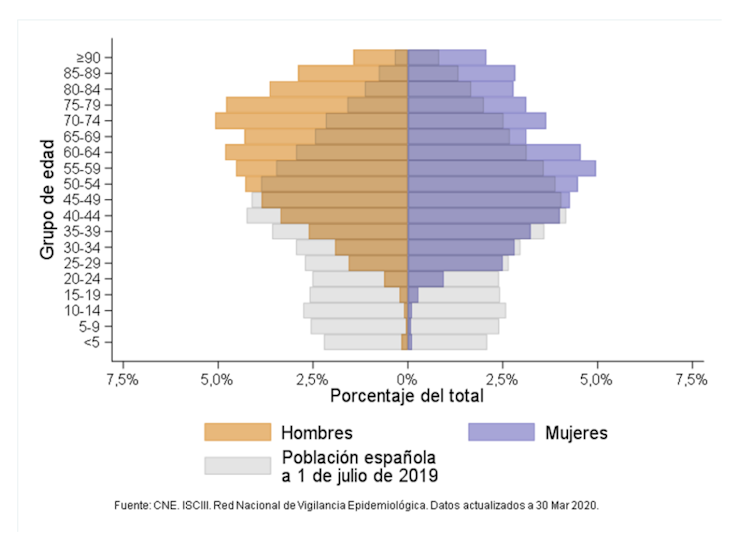

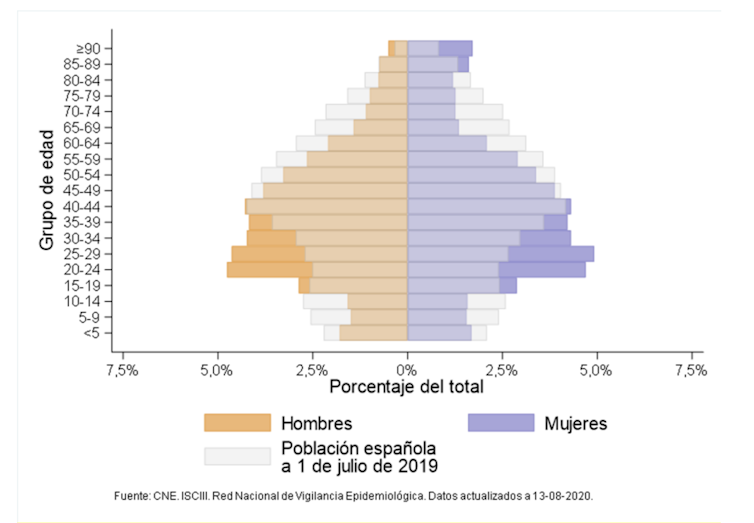

A esto se suma que las características de los afectados han cambiado. Así, en la semana 32 (agosto de 2020) las mayores incidencias acumuladas (IA) las presentaban los grupos menores de 60 años, siendo el grupo con mayor IA el de 15 a 29 años. En ese momento la proporción de casos en mayores de 60 años era del 14,8%, mientras que el 30 de marzo de 2020, el 67,2% de los casos identificados en España tenía más de 60 años. En otras palabras, la población infectada y diagnosticada en los meses de verano es más joven que tres meses antes.

Distribución por edad y sexo de casos de COVID-19 en España el 30 de marzo de 2020.

Distribución por edad y sexo de casos de COVID-19 en España el 13 de agosto de 2020.

Pero no solo eso: además, la proporción de casos asintomáticos es muy superior. Hasta el 10 de mayo, el 72,3% de los casos tenía al menos un síntoma de la enfermedad y el 64,6% padecía una o más enfermedades y factores de riesgo. Desde el 11 de mayo, la proporción de los que tenían síntomas de la enfermedad ha disminuido hasta el 56%, y en cuanto a enfermedades y factores de riesgo presentes en los casos, también se observa una disminución, ya que un 9% tenía enfermedad cardiovascular, un 4% diabetes y un 2,6% enfermedad respiratoria. Una menor comorbilidad implica también mayores probabilidades de recuperarse de la infección.

En cuanto a los fallecidos, hasta el 30 de marzo se contabilizaban 2.506 defunciones, el 60% en mayores de 80 años. El 11 de mayo el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) informaba de 18.352 fallecidos (el 62,2% mayores de 80 años). Con posterioridad a esa fecha, la cifra de fallecidos facilitada por el CNE es de 400 y sigue siendo el grupo de mayores de 80 años el que acumula un mayor porcentaje: el 68,25%.

Es difícil comparar marzo-abril con julio-agosto

Por todo lo expuesto hasta ahora, no es fácil comparar las cifras de letalidad que se observaban en España en los meses de marzo y abril con las de julio y agosto. Para empezar, la definición de los casos y sus características son diferentes, siendo en el verano de 2020 los casos más jóvenes y con menos comorbilidad que lo que vivimos durante la primavera. Y eso, claro, influye en la letalidad. Dicho de otro modo: este verano se contagian más jóvenes y menos ancianos que en marzo y abril. Lo que, necesariamente, implica menos ingresos hospitalarios y fallecimientos.

No obstante, en ese descenso podrían estar influyendo otros factores. Por ejemplo, que la detección es cada vez más precoz, lo que implica que la gravedad de los casos sea, en principio, menor. A mediados de mayo eran 6 los días que transcurrían entre el inicio de síntomas y el diagnóstico, mientras que a mediados de agosto este tiempo se ha reducido a 3 días.

Por otro lado, la gravedad de los casos, medida en necesidad de ingreso hospitalario o en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha mejorado sustancialmente. Desde el 10 de mayo y hasta agosto, un 5,3% de los casos han requerido hospitalización y un 0,4% ingreso en UCI. En cambio, en el período desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de mayo estos porcentajes eran muy superiores: 44% de los casos requirieron hospitalización y 5,3% ingreso en UCI.

Otro motivo que explica las diferencias es la mayor experiencia en el manejo de los pacientes, que ha hecho posible la introducción y puesta en marcha de nuevos protocolos de tratamientos dirigidos a dar soporte vital y a tratar las complicaciones desencadenadas durante la enfermedad. Eso ha podido contribuir al incremento de la supervivencia de los pacientes.

Cambios en el sistema sanitario para afrontar la pandemia

También hay que tener en cuenta que se ha reducido la saturación en la atención sanitaria. Los sistemas asistenciales tienen cierta elasticidad y pueden ajustarse ante situaciones de mayor necesidad. Eso implica que son capaces, en relativamente poco tiempo, de reconvertir espacios, servicios y personal para hacerles frente. Solo hay que ver cómo en España se han habilitado en los hospitales camas adicionales –ya sea en salas o en UCI– y se han puesto en funcionamiento nuevos hospitales temporales. Incluso se han derivado o demorado consultas o cirugías no urgentes para permitir la hospitalización urgente de los afectados por la pandemia.

En cuanto a la atención primaria, ha tenido lugar una reconversión de la atención (de presencial a telefónica) y de las funciones y actividades. Y también con una demora de la atención de patologías no críticas. Todo ello se ha producido en un tiempo relativamente corto y, en muchas ocasiones, a expensas del voluntarismo de un personal escaso, agotado tras jornadas interminables, en muchas ocasiones en condiciones precarias y con un riesgo vital evidente.

Al principio del estado de alarma, se calculaba que, al menos el 40% de todas las camas UCI disponibles en España estaban ocupadas por personas contagiadas por la COVID-19. En agosto de 2020, se ha cifrado la ocupación hospitalaria por COVID-19 en el 3%. Una menor saturación puede permitir ofrecer una asistencia sanitaria de mejor calidad, lo que sin duda repercute en la supervivencia de las personas atendidas.

El «efecto cosecha»

Finalmente, hay que considerar también el «efecto cosecha» («harvesting» en inglés). Así se denomina al adelantamiento en el número de fallecidos cuando la enfermedad afecta fundamentalmente a personas más vulnerables debido a su comorbilidad o afecciones preexistentes. En otras palabras, la mortalidad aumenta en un momento concreto a expensas del fallecimiento de personas cuya defunción, en ausencia de ese fenómeno o enfermedad, presumiblemente, se hubiera producido igualmente en un momento relativamente cercano debido a su situación de fragilidad o vulnerabilidad. Este efecto se ha descrito después de temporadas gripales severas o también con fenómenos ambientales como las olas de calor.

Si se produce este efecto, al exceso de defunciones le sigue una disminución en la mortalidad en los momentos temporales siguientes. En el caso de la COVID-19, este efecto explicaría, al menos en parte, la disminución de mortalidad en los meses posteriores a la primavera.

Podemos concluir diciendo que no es infrecuente que, al principio de un brote epidémico, una epidemia o una pandemia las cifras de letalidad sean superiores y posteriormente vayan disminuyendo. Pero también que resulta sumamente complicado, en estas circunstancias, estimar la letalidad y sus variaciones en el tiempo, así como los motivos que las causan.

En cualquier caso, lo que no puede olvidarse es que, si los casos continúan aumentando, se incrementa también la probabilidad de que dejen de actuar todos los factores que han jugado un papel en la limitación de la letalidad. Y eso nos llevaría de nuevo a la situación que ya se vivió en primavera. O incluso a una que podría ser peor, porque el virus no ha cambiado sus características, ni la infección deja de tener la misma gravedad potencial.![]()

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

![]()