Demócratas y tiranos

La querencia de los gobernantes por eternizarse en el poder es conocida: solo las reglas limitativas pueden frenarla

El presidente ruso, Vladimir Putin. | Europa Press

Hoy, más que hace no muchos años, las noticias nos traen de manera recurrente a las portadas la presencia de tiranos. Procede preguntarse si se trata de que el número de ellos es creciente, sus acciones son más asertivas, o simplemente las noticias llegan más lejos, al modo en que hoy parece haber más terremotos (como ejemplo de fenómeno de frecuencia impredecible y tendencia constante) cuando lo que ocurre es que el más mínimo temblor de tierra en el lugar más remoto, que antes pasaba desapercibido, hoy encuentra sitio en las portadas.

Pero por razones obvias el caso de la frecuencia de tiranos (o de su contraparte, las democracias) merece un estudio al menos tan detallado como los terremotos, y felizmente ejemplos de ello no faltan. Los felices augurios de Francis Fukuyama hacia el final del siglo pasado con su ensayo The End of History? a propósito de la caída del comunismo, implicando con ello que la historia de la humanidad es en realidad la de la lucha de la democracia contra la tiranía, no sólo naufragaron porque otras rivalidades sustituyeron a la del comunismo con la democracia, sino porque el dominio (numérico) global de las democracias frenó su crecimiento, e incluso según algunos observadores está en retroceso.

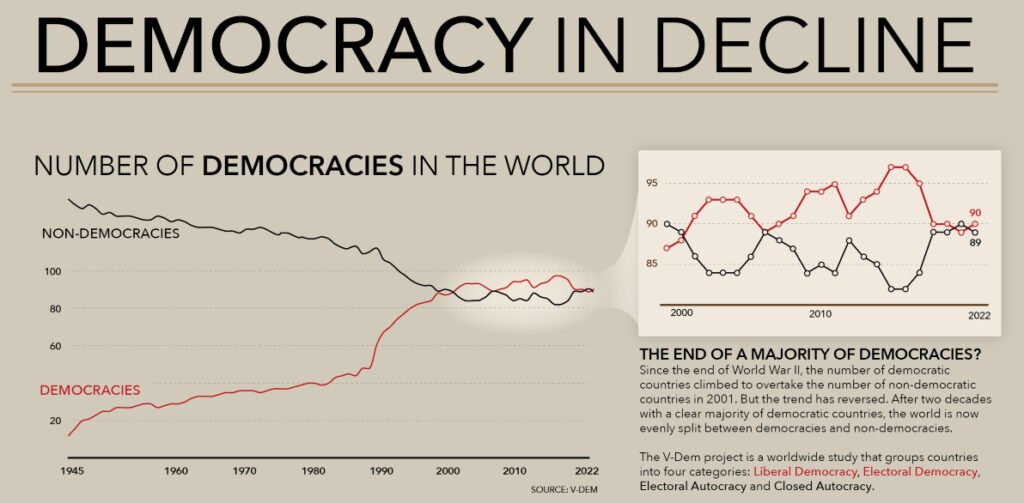

Un gráfico muy expresivo de lo que está ocurriendo es el de la figura 1, compilado por The Visual Capitalist con datos proporcionados por V-Dem Electoral Democracy Index 2010-2022. Aunque las cifras concretas puedan ser disputadas porque con ligeras variaciones de los criterios utilizados pueden resultar distintas, es evidente que, siendo los criterios empleados homogéneos año tras año, aunque los valores absolutos del eje de ordenadas puedan ser diferentes, la tendencia es innegable.

Obsérvese que la fecha en que Fukuyama revolucionó el mundo académico con su ensayo y después con su libro The End of History and the Last Man fue 1992. En ese momento el crecimiento de las democracias (y concomitante decrecimiento de las no-democracias) prometía alcanzar el 100% en apenas unos pocos años más. La detención del crecimiento vino justo después, pero Fukuyama no podía haberlo adivinado.

Es importante no dejarse llevar por el detalle de la ampliación (a la derecha de la imagen) del período posterior al 2000, pues las variaciones son ahí una fracción de las del período precedente de similar duración. Pero, por consistente que parezca lo anterior, debemos llamar en nuestra ayuda otro estudio.

El respetado instituto Freedom in the World (FiW) publica todos los años un análisis de las tendencias en el mundo a propósito de la democracia. Desafortunadamente para nuestros fines los estudios de FiW tienden a dividir las naciones del mundo en tres grupos, en vez de dos: “democráticas”, “parcialmente democráticas” y “no democráticas”, lo que dificulta el análisis de sus conclusiones, pues las razones de poner a una la etiqueta de “parcialmente democrática” pueden ser muy variadas, y aquí estamos específicamente interesados en los autócratas, también llamados hombres fuertes (strongmen, frecuente en la lengua inglesa) o, más crudamente, tiranos.

Ello no obstante, FiW constata un virtual empate entre el número de naciones cuyo estatus ha mejorado (de parcial a democrático, o de no-democrático a parcial) con los que han descendido (34 y 35 respectivamente) lo que confirma la estabilidad en los números que aparecen en la Figura 1 en los últimos 3 o 4 años. Por cierto que entre los descensos mencionados en el estudio destaca el singular caso de una nación tratando de imponer la no-democracia a otra (Rusia a Ucrania, como sabemos). Todos los demás descensos lo han sido por acciones internas, siendo los golpes de estado la más dramática, pero la paulatina conversión a base de apoderarse y corromper los distintos mecanismos del poder es la más frecuente.

Pero, ¿de qué o quiénes se componen los designadores colectivos “democracias» (y su antitético “no democracias»)? Como señalaba hace poco en otro trabajo, Polonia y Ucrania, aliados naturales, el designador “democracia” se volvió tan prestigioso después de la II Guerra Mundial que hoy parece un término obligado para la autodescripción de cualquier clase de gobierno, desde el más devoto a sus principios básicos hasta las dictaduras más sanguinarias. Naturalmente tanta proliferación significa que muchos se han visto obligados a añadir otro calificativo para identificar la variante de que se trata o para añadirle personalidad. Uno de los más populares ha sido el de “popular” (si se me permite la cómica redundancia que trae a la memoria el Frente Popular de Liberación de Judea y sus hilarantes variaciones de La vida de Brian de los Monty Python), que trae incluida la redundancia adicional de que democracia viene del griego dêmos ‘pueblo’ (y krateîn ‘gobernar’) y la palabra popular del latín populus ‘pueblo’, con lo que la clarificación que se pretende al adjetivar queda tan brumosa como sin el adjetivo (gobierno del pueblo popular, sería más o menos la traducción a lengua moderna). Sin embargo (¿o tal vez gracias a ello?) este designador ha hecho fortuna entre regímenes comunistas que se quieren hacer pasar fraudulentamente por democráticos (el caso de la República Democrática Popular de Corea es paradigmático en este sentido por la sideral distancia ente la realidad y la ficción del nombre).

Otro adjetivo diferente que tuvo más fortuna, al menos desde el limitado punto de vista semántico, fue el de democracia orgánica, usado en la España de Franco, pues sugería la idea de que la voluntad popular se expresaba a través de una cierta estructura orgánica, evidentemente lograda en ausencia de partidos políticos (o en presencia de uno solo, según se considere). En todo caso, entonces como ahora estaba claro que no era una genuina democracia.

Más chocante aún es la designación de democracia soberana (суверенная демократия) utilizada por el putinismo, que no creo que ni su teórico, Vladislav Yuryevich Surkov, ni Putin mismo sepan exactamente qué quiere decir, más allá de ser una mentirosa proclamación de que es una democracia que no se presta a comparación con otros modelos menos soberanos, tal vez porque piensan que ello sería tanto como admitir que los “decadentes europeos” tienen el estándar de medida democrática. Y además porque suena bien en el pretendido contexto de devoción nacionalista e histórica.

Otros calificativos que se ven a menudo son:

Democracia directa, donde no se eligen representantes, sino que el pueblo elige directamente al poder ejecutivo, o donde los referéndums son de uso frecuente. Apta sólo para pequeñas comunidades, pero frecuentemente empleada por autócratas.

Democracia representativa, parlamentaria o constitucional. Básicamente los tres designadores se aplican al mismo sistema (elección por el pueblo de representantes, que son quienes elaboran las leyes y además eligen al poder ejecutivo). Los diferentes adjetivos tratan de subrayar pequeñas diferencias, pero todas ellas son homologables.

Democracia presidencial. Cuando el poder ejecutivo (el presidente, quien libremente elige su gobierno) es elegido por sufragio universal, y los miembros del poder legislativo lo son de manera independiente, frecuentemente por jurisdicciones, distritos o circunscripciones. La parte presidencial de la elección frecuentemente se hace por el sistema de doble vuelta, algo aparentemente muy atractivo, pero que en otros ámbitos no se presta a ello por razones de practicidad.

Democracia federal. Sin más significado que subrayar que se trata de una nación organizada de manera federal, pero no afecta a lo democrático de sus leyes y usos, que dependen de otros factores.

En fin, visto el escaso éxito de los adjetivos para promover las seudo-democracias a la consideración de democracias plenas, o incluso el poder explicativo para distinguir los distintos modelos de las auténticas, la comparación numérica entre democracias y no-democracias habrá que entenderla como entre democracias representativas (lo que en principio incluye las presidenciales y federales, al menos) y las demás, llámense como se llamen. El factor principal que debe guiar esa distinción no es la mera existencia de elecciones, pues es fácil ver cómo las no-democracias, en una involuntaria admisión de inferioridad respecto a las auténticas, frecuentemente recurren a simulacros de elecciones para dar una pátina de verosimilitud a su particular versión (ya se sabe, la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud, como dijo el Duque de La Rochefoucauld).

Olvidando, pues, la existencia de elecciones, las verdaderas piedras de toque para decidir la autenticidad democrática de un régimen son: que el régimen no sea impuesto, sino que goce de la aquiescencia universal de los ciudadanos; que existan mecanismos de control de los posibles excesos del gobernante (los famosos checks and balances), sobre todo una estructura de justicia independiente y un parlamento que no esté sometido; que se beneficien de ella todos, no sólo los que eligen al gobierno; que haya libertad de prensa (es decir, de poder expresar opinión contraria al régimen); y que se respeten los derechos humanos. Todo ello, muy relacionado entre sí, lleva además implícito un factor que no es intrínseco de la democracia, pero que, por visible, cuando falta es el primer síntoma de una desviación de ella: que los gobernantes no se eternicen en el ejercicio del poder.

Todas estas condiciones, o mejor dicho la falta de ellas, se dan en todos los ámbitos de la política tradicional, desde el conservadurismo al comunismo, incluidos los regímenes teocráticos o, sin llegar a ello, de inspiración religiosa. En todos, aparentemente, se dan las tentaciones para que un “hombre fuerte” se haga con el poder prometiendo remediar ciertos males y debilidades propios de la democracia representativa, del imperio de la ley y de la libertad, y se convierten en tiranos.

Y una vez nos hemos quitado de encima el problema semántico conviene clasificar y ordenar quiénes son esos “demás”, prestando particular atención a su duración.

Para no remontarnos en exceso en el tiempo, consideremos los gobernantes comúnmente admitidos como autócratas o strongmen desde el año 2000 hasta ahora, señalando, eso sí, que muchos de los considerados llevaban ya en el 2000 algunos años de ejercicio (ver fig. 2). Respecto a los criterios para incluir a un gobernante en la categoría de autócrata, careciendo de reglas precisas sobre el cumplimiento de buenas prácticas democráticas, que como hemos visto antes está sujeto a apreciaciones elásticas, hemos seguido el criterio periodístico, es decir aquellos que son generalmente considerados como tales por los medios. Y por si se escapaba alguno, hemos consultado el ChatGPT que, sorprendentemente para un asunto tan opinable como este, no rechaza proporcionar una lista de autócratas, que ha resultado en lo principal coincidente con la que tentativamente habíamos compilado, incluso con algunos añadidos, especialmente de los africanos, que suelen pasar por debajo del nivel de detección de la prensa occidental. También el libro de Gideon Rachman The Age of the Strongman ha ayudado en la búsqueda.

Con todo ello se ha compilado una lista de 31 autócratas actual o recientemente en el poder. Nos hemos tomado la libertad de incluir como un solo autócrata aquellos casos de sucesión padre a hijo (el insólito de Kim Il-Sung/Kim Jong-Il/Kim Jong-Un y el de Hafez al-Assad/Bashar al-Assad) así como los asimilables de la saga cubana (Fidel Castro/Raúl Castro/Miguel Díaz-Canel) y de Venezuela (Hugo Chávez/Nicolás Maduro, su “hijo”) sobre la razonable base de que para los administrados las sucesiones en estas autocracias hereditarias no han representado ninguna diferencia.

Las inclusiones más disputables son las de Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro y Donald Trump, ya que son los únicos de la larga lista que han sido depuestos por el democrático procedimiento de celebrar elecciones que eligieron a otro. Pero mientras que Duterte (que de todos modos acepta con entusiasmo el calificativo de strongman, al extremo de que en una entrevista siendo presidente presumió de haber disparado años atrás contra un hombre porque había osado insultarle de palabra) tuvo vacilaciones a la hora de dejar el puesto, los otros dos se resistieron activamente a aceptar el resultado. Felizmente los bien engrasados sistemas políticos de sus naciones impidieron que pasaran con pleno derecho a la infame lista de los eternos, pero ciertamente no fue por falta de ganas.

Incluso con los últimos mencionados, que naturalmente rebajan el promedio, la duración media en este momento (20 de los 31 están todavía en el poder, y previsiblemente seguirán algún tiempo) es de algo más de 26 años, y por lo tanto creciendo, aunque no crezca el número de autocracias. Aunque fuera sólo por este dato, la proliferación de sátrapas se puede calificar de poco saludable.

La querencia de los gobernantes por eternizarse en el poder es bien conocida, y solamente vigorosas reglas limitativas son capaces de refrenarla. El anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, famosamente dijo “Los gobernantes sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos”. Pero ese es el sabio punto de vista de un político que tiene bien interiorizado que el ser relevado forma parte de los deberes del cargo; el punto de vista de los sátrapas es exactamente el opuesto: seamos reelegidos, y luego ya veremos lo que hacemos.

En Estados Unidos, hasta ahora modélico en este aspecto, la vigésimo-segunda enmienda a la Constitución (1951) limitó el número de mandatos de una persona a dos, y ello fue como directa consecuencia de la prolongada presidencia de Franklin D. Roosevelt, que ganó hasta un cuarta elección. El proceso de aprobación comenzó en 1947, sólo dos años después del fallecimiento de Roosevelt en ejercicio de su cargo. Teniendo en cuenta que nadie, durante ni después, le acusó de tiranía ni de falta de democracia, está claro que un exceso de duración en el cargo fue percibido como un problema en sí mismo, sin necesidad de ser acompañado de otras malas prácticas. Francia, más recientemente (2008) introdujo también la regla de un máximo de dos mandatos consecutivos, sin que haya habido un exceso antidemocrático reciente en este aspecto.

Aún más restrictivos que estos dos ejemplos, México, Filipinas y Brasil tienen la regla de un solo mandato, 6, 6 y 4 años respectivamente (aunque en el caso de Brasil se puede repetir con tal de que no sea consecutivo).

Hay que señalar que las reglas restrictivas no se limitan a los casos mencionados, otros muchos las tienen en sus constituciones o documentos de similar importancia. Simplemente el aspirante a tirano se aplica a sortearlas, mientras asegura que es por el bien de la nación. Uno de los casos más imaginativos es el de Putin, quien en 2008, habiendo cumplido el límite de dos mandatos (entonces de cuatro años) dejó la presidencia para convertirse en primer ministro, mientras hacía presidente a su viceprimer ministro, Dimitri Medvedev. Nadie se sorprendió cuando cuatro años más tarde Putin recuperó la presidencia y nombró primer ministro a Medvedev, para seguidamente extender la duración de los mandatos presidenciales a seis años, y arrogarse un cuarto mandato en 2018. No sólo eso, sino que con la excusa de que las nuevas reglas se establecieron en 2020, la cuenta según él empieza en ese momento de cero, así que “legalmente” podría seguir ganando elecciones hasta 2036, acercándose con ello pero sin superar el récord absoluto que, descartando herencias, parece estar en manos de Teodoro Obiang-Nguema de Guinea Ecuatorial, con… ¡43 años en el cargo!. Eso si Putin logra la proeza de superar las inevitables dudas que sus fechorías empiezan a suscitar en su amado pero sufrido pueblo, como el incidente de la abortada sublevación de la milicia Wagner parece indicar.

Una peculiaridad de la lista es que no menos de 20 de los 31 países listados, o si se prefiere 17 de los 20 autócratas en ejercicio en el momento, votaron en contra, se abstuvieron o deliberadamente se ausentaron de la votación del 24 de marzo de 2022 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ver la columna de 2022 en la figura) en la que se exigía a Rusia el cese inmediato de sus hostilidades contra Ucrania (el resultado general fue 140 a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, más 10 ausencias “tácticas”). Teniendo en cuenta la escasa relación geopolítica con Rusia de la mayoría de los detractores de la resolución condenatoria, ello nos habla de la curiosa afinidad de los autócratas entre sí. Ello merecería un análisis que, más que político, sería psiquiátrico.

Una parte de la explicación tal vez sea que lo que tomamos por atracción mutua es en realidad un compartido aborrecimiento del enemigo común, la democracia. El hacer causa común contra lo que denuncian como decadencia, incluso degeneración, parece que les refuerza mutuamente. Los Estados Unidos, como defensor más notorio y poderoso de la democracia, suscita la animadversión de todos los tiranos, lo que en cierto modo disfraza de consideraciones geopolíticas lo que no es sino hostilidad compartida.

Otra parte reside también en que, como lógica consecuencia de los principios autocráticos, exigen al resto del universo que no interfieran en sus asuntos internos. Esta posición solamente es respetada por aquellos de su mismo credo, pues los que no lo son critican, por ejemplo, su nulo respeto por los derechos humanos, o la falta de libertad de prensa, que se extiende fuera de las fronteras y afecta negativamente a los países democráticos. No solo eso, cuando los autócratas necesitan de la colaboración y ayuda de otros para ejercer el férreo control interno que necesitan para mantener su régimen, naturalmente se vuelven a otros autócratas que comprenderán sus necesidades. Es por ejemplo el caso del tirano de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que pidió ayuda a Putin con ocasión de las revueltas que marcaron su sexta “reelección”, ayuda que obtuvo financiera y política, y que está siempre dispuesto a devolver el favor, sea aceptando el depósito de armas nucleares, sea haciendo de mediador con el díscolo Yevgeny Prigozhin para resolver una crisis que amenazaba a su mentor Putin.

La mutua admiración es tal vez la parte más digna de examen psiquiátrico de esta afinidad. Históricamente es conocida la admiración que Adolfo Hitler tenía por Mussolini, y la devoción de éste por aquél. Pero volviendo al presente, ello nos permite confirmar la selección de los personajes gracias a los peculiares elogios que se dirigen unos a otros. Uno de los más reveladores lo dirigió Putin a Bolsonaro en 2020: “Usted expresa las mejores cualidades varoniles”. Trump es sabido que en varias ocasiones ha elogiado a Kim Yong-Un (inteligente, fuerte y capaz), a Tayyip Erdoğan, con el que dijo que “hacían un trabajo fantástico juntos”, y a Putin, aparentemente más sinceras por lo presuntamente inconveniente del momento, varias de ellas después de su presidencia y con ocasión del asalto a Ucrania (brillante, fuerte, un genio, lleno de sentido común…).

Es frecuente que los tiranos se hagan tales con el tiempo. Sin ignorar el número de los que han accedido por medio de un golpe de Estado, e incluso algunos de estos, comienzan su mandato sin muestra alguna de caudillismo, exhibiendo maneras impecablemente democráticas. Es con el tiempo, como arguye Gideon Rachman en el libro citado, cuando van adquiriendo los caracteres tiránicos. Ello suscita la pregunta de si los caracteres que adornan al tirano en realidad no eran innatos, sino que se adquieren con la excesiva duración en el mando.

Y es importante la disquisición porque, de todas las alarmantes características de los autócratas la que destaca es su perpetuación en el cargo. Las demás (restricción de las libertades civiles, amordazamiento de la prensa, mediatización de la justicia, sustitución de la Ley por la voluntad del tirano, corrupción, reemplazo de las conveniencias nacionales por sus afinidades personales… todas ellas merecedoras con razón de la atención de analistas como los mencionados al principio, son reversibles, pero los años que ellos pasan en el cargo no parece recibir una consideración comparable. Y sin embargo, esa es precisamente la causa de todo: las trampas, la perversión de las leyes, el favorecer a unos en perjuicio de la mayoría, todo es exclusivamente con el objeto de empujar más allá el duro momento de la salida, de dejar el trono dorado y tal vez confrontar peticiones de cuentas de los perjudicados con sus arbitrariedades.

Es por ello por lo que es meritorio lo que hicieron EEUU y Brasil al no someterse, y es también por ello por lo que todas las naciones deben prestar atención al primer síntoma de un tirano en potencia: buscar la extensión de su mandato. Cuando ya lo ha conseguido, ese tirano en potencia empieza a adquirir todas las peores características del tirano efectivo, y ya no hay marcha atrás, se hace muy difícil extirparle. Personas como Lucio Quincio Cincinato, que según la leyenda por dos veces renunció al puesto de dictador para volver a su granja, desgraciadamente no abundan en el mundo de la política. O como don Estanislao Figueras, primer presidente de la Primera República española, que tan solo a los cuatro meses de estar en el cargo dimitió con estas hermosas palabras: “Señores, ya no aguanto más, voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros”.

Fernando del Pozo es almirante (Ret) de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y analista de Seguridad Internacional en el Centro para el Bien Común Global de la UFV.