El aval a la amnistía del Tribunal Constitucional consolida la mutación de la Carta Magna

«Probablemente no haya tenido el Tribunal Constitucional una decisión más contraria a la defensa de la Constitución»

Sede del Tribunal Constitucional de España. | Eduardo Parra (EP)

El autor critica los argumentos jurídicos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala el encaje constitucional de la ley de amnistía –Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña–, al interpretar que esta decisión, junto con otras sentencias relativas al aborto y la eutanasia dictadas por la actual mayoría progresista, están operando una mutación constitucional, entendida como un cambio de la Carta Magna sin acudir al procedimiento previsto de reforma, a la par que produce un deterioro en la imagen de quien tiene por misión ser el supremo intérprete de la Constitución y árbitro entre los poderes del Estado.

En 2025 se cumplen 45 años de existencia del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la defensa de la Carta Magna, de velar por su supremacía frente al resto de normas de nuestro ordenamiento. De las varias funciones que tiene encargadas este órgano constitucional, árbitro entre los poderes del Estado, probablemente esta sea la función más importante y la que justifica más su existencia: velar porque ninguna norma de rango legal entre en conflicto con la Constitución. Es lo que se conoce técnicamente como función nomofiláctica: la depuración del ordenamiento jurídico de aquellas normas que atentan contra cualquier aspecto de la Carta Magna, asegurando la preeminencia jerárquica de esta. Subyace a esto la necesidad de garantizar que el pacto de convivencia y los valores jurídico-políticos fijados por el poder constituyente no sean variados o abiertamente violentados por el legislador en un momento coyuntural. Para ello, se previó en nuestro ordenamiento de las vías del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. En su resolución acorde a la letra y espíritu de la Carta Magna, se juega también el prestigio, la credibilidad institucional de cara a la ciudadanía, y en definitiva, la auctoritas del Tribunal Constitucional.

Pues bien, el 26 de junio de 2025 se fechaba la sentencia que resolvía el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para Cataluña, que sustancialmente ha otorgado un aval de constitucionalidad a esta norma, sobre la que amplios sectores de la doctrina constitucionalista habían denunciado lo que a todas luces consideraban una evidente inconstitucionalidad. Probablemente, en sus 45 años de existencia, no haya tenido el Tribunal Constitucional –descartando el caso Rumasa y alguna otra sentencia polémica– una decisión más contraria a la defensa de la Constitución y sus principios, misión que tiene encargada constitucionalmente este Tribunal. O acaso debiéramos decir, más que el Tribunal en su conjunto, por ser justos con parte de sus magistrados, la mayoría de magistrados de sensibilidad progresista o afines a las tesis progubernamentales.

Probablemente, en sus 45 años de existencia, no haya tenido el Tribunal Constitucional una decisión más contraria a la defensa de la Constitución

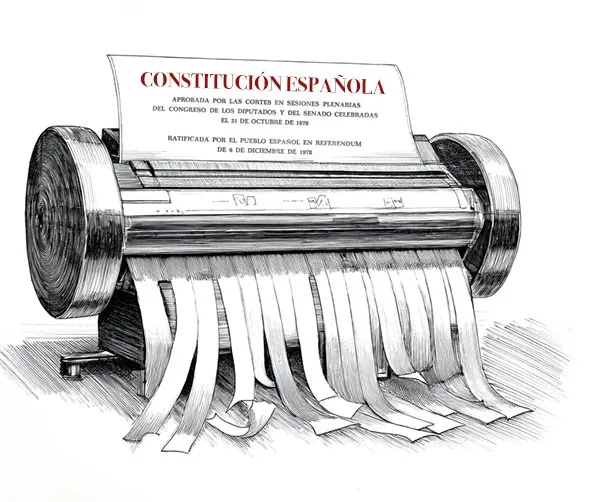

La votación de esta sentencia, efectuada por 6 a 4 votos, reproduce el esquema de voto que viene dándose en las decisiones relevantes desde que asumiera la presidencia del Tribunal Constitucional el exfiscal general del Estado en los tiempos del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido. En otras sentencias recaídas en los últimos años, también polémicas y divisivas, como las de la ley del aborto o el caso de los ERE de Andalucía, se ha repetido el patrón de votación, de 7 a 4, imponiendo la mayoría progresista del Tribunal Constitucional unos argumentos de constitucionalidad discutibles a la luz de buena parte de la doctrina constitucionalista, y renunciando a buscar mayorías cruzadas que integren a magistrados del sector conservador, tratando de lograr un amplio consenso, que debería ser la misión, y el modo de proceder, como lo fue en otras épocas anteriores del Tribunal, probablemente cuando los magistrados que lo integraban tenían quizá una menor significación política. Esta abierta fractura en dos sectores, según hayan sido propuestos los magistrados por un partido u otro, abre –a mi juicio– una crisis de credibilidad en la institución que debe ser garante de la Carta Magna, de modo que parece que se reproducen en el seno del Tribunal Constitucional las mismas divisiones partidistas que en el Parlamento o en otras instituciones, y se renuncia a la búsqueda de una razón jurídica que suscite consensos amplios y transversales, más allá de ideologías y procedencias de los magistrados. La situación que se ha dado con la sentencia sobre la amnistía y en otras recientes –a mi entender, pero también a ojos de buena parte de la opinión pública y de la doctrina–, abre una grieta de credibilidad institucional y deteriora sustancialmente la imagen del Tribunal Constitucional. Se han dado portadas de periódico donde el supremo intérprete de la Carta Magna es fuertemente criticado por esta cuestión, y numerosos artículos doctrinales donde la crítica fundamentada frente a esta sentencia y otras anteriores mina el prestigio institucional de este órgano.

La quiebra de la imagen del Tribunal Constitucional es algo verdaderamente grave. Que pierda su perfil de árbitro institucional y garante de la Constitución, de cara a la ciudadanía y la opinión pública, deteriora fundamentalmente su posición como órgano encargado de velar por la Carta Magna. Debería ser un órgano donde se busquen consensos interpretativos de la Constitución y no donde se reproduzca una dinámica de bloques. A mi parecer, y es una opinión compartida por diversos juristas, con la sentencia sobre la amnistía, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha llevado al órgano a ser irreconocible en cuanto a la pretensión de neutralidad y fidelidad a la Constitución que debería tener. Las sentencias de los ERE de Andalucía y de la amnistía, además de las relativas al aborto y la eutanasia, le han llevado a aparecer como un órgano que en esta última etapa está validando abiertamente las posiciones legislativas, cargadas de ideología y de conveniencia política, del gobierno progresista. Estos hechos le apartan de la misión y la posición institucional que debe tener. Pretendo defender con este artículo la necesidad de la existencia del Tribunal Constitucional y de su misión, pero me veo en la obligación intelectual de advertir que el rumbo tomado en el último tiempo, y fundamentalmente con el aval a la Ley de Amnistía, le aleja de la posición de respetabilidad y de auctoritas constitucional que debe tener y eso supone un grave deterioro de nuestro sistema institucional.

Está abierta fractura en dos sectores, según hayan sido propuestos los magistrados, abre una crisis de credibilidad en la institución que debe ser garante de la Carta Magna

Cooptación política de las instituciones

Uno de los problemas está sin duda en la composición del Tribunal. El nombramiento de magistrados de perfiles abiertamente cercanos a los partidos políticos (con situaciones que en otro tiempo no se hubieran imaginado, con exministros de justicia o exfiscales generales del Estado, de claro compromiso político), supone una pérdida de apariencia de independencia de criterio, y aleja, de cara a la ciudadanía y la academia, la idea de que las sentencias estén basadas en una sólida razón jurídica que busca acuerdos transversales entre las distintas sensibilidades del Tribunal, pareciendo más bien algunas de estas sentencias, las relativas a los asuntos más polémicos, complejos y divisivos, y aun vestidas de lenguaje jurídico y pretendidos argumentos, ser razones en el fondo de índole política, por su resultado y por su aceptación de las razones del legislador, incluso cuando haya dudas fundadas de su compatibilidad con las razones del constituyente. Desde una visión propositiva y regeneradora, urge, tras la sentencia sobre la amnistía, y dado el momento de desprestigio del órgano, concluida la presidencia actual, plantear una necesaria reflexión en los partidos políticos sobre la conveniencia de la búsqueda de perfiles de magistrados con una extracción más académica y menos comprometida políticamente. Es una imperiosa necesidad si se quiere lograr recuperar la auctoritas y el prestigio del Tribunal Constitucional para que, a los ojos de la ciudadanía y de la opinión pública, sea verdaderamente garante y defensor de la Carta Magna. En los primeros años de la acción del Tribunal, allá por los 80, decía el que fuera su presidente, Francisco Tomás y Valiente: «creo poder decir que la auctoritas del Tribunal Constitucional está reconocida socialmente y lo está también y de modo principalísimo por los otros poderes del Estado, incluidas las Comunidades Autónomas»1. Hoy, ese prestigio del que hablaba este prestigioso jurista asesinado por la banda terrorista ETA se encuentra más que en entredicho, y es algo que urge recuperar.

Las sentencias de los ERE de Andalucía y de la amnistía, además de las relativas al aborto y la eutanasia, le han llevado a aparecer como un órgano que está validando abiertamente las posiciones legislativas

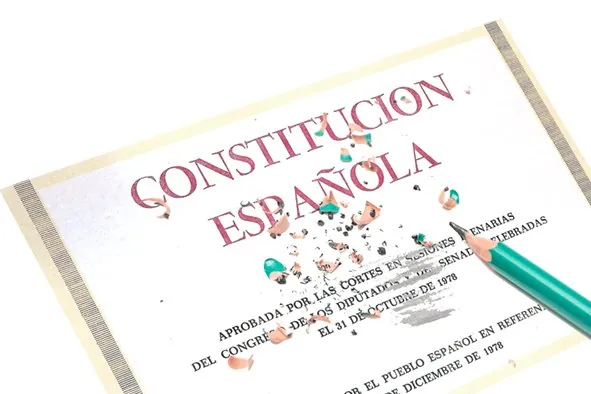

Mutación constitucional

Con esta sentencia, y el aval a la amnistía, la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional consolida abiertamente una mutación de la Constitución española de 1978. Entiéndase por mutación constitucional, como afirmaba G. Jellinek, «una modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente»2. Un cambio en el significado y previsiones constitucionales sin aparente modificación en el texto de la norma, operado mediante la práctica constitucional, la reforma legislativa o la interpretación judicial, que sería el caso que venimos denunciando.

Se trata de una mutación que viene dándose ya de modo evidente desde las sentencias 19/2023 y 44/2023, que determinaron que la Ley Orgánica 3/2021 de eutanasia, y la Ley Orgánica 2/2010, que permite el aborto libre en las primeras catorce semanas, son plenamente constitucionales. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional validó así dos de las normas que más polémica moral suscitaron en su momento, avalando la legitimidad constitucional de dos reformas que estaban en el núcleo de la agenda ideológica progresista. Pareciera que la mecánica de la ingeniería social y la transformación de la cultura política y social por medio de la legislación sigue dos pasos sucesivos, y, quisiera pensar, no organizados, aunque últimamente cabe la duda: primero, las cámaras legislan, con exiguas mayorías y sin amplios consensos, por vía de urgencia, acortando los plazos y sin un debate suficientemente sosegado, prescindiendo además de informes jurídicos de los órganos consultivos, y a posteriori, el Tribunal Constitucional con su mayoría progresista «bendice» estas reformas legales, buscándoles encaje constitucional con argumentaciones constructivistas y voluntaristas, que hacen decir a la Constitución lo que no parece que diga, ni parece que estuviera en el espíritu del constituyente.

Esto mismo ha ocurrido con la Ley Orgánica de amnistía, repitiendo el mismo patrón. En el caso del aborto y la eutanasia, en las mencionadas sentencias de 2023 emanadas de la misma composición del Tribunal Constitucional, un pilar fundamental de la argumentación de la mayoría progresista ha sido el concepto de «living constitution»: considera el TC en su sentencia 19/2023 (en su Fundamento Jurídico 6º B) que «la interpretación de la Constitución ha de atender al concreto contexto histórico en que se realiza». Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Canadá (la sentencia de 9 de diciembre de 2004 que toma la argumentación de la sentencia Privy Council, Edwards c. Attorney General for Canada de 1930), la mayoría progresista del Tribunal Constitucional cita un párrafo que fue determinante también en la construcción del argumentario que avaló la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (STC 198/2012, Fundamento Jurídico 9º):

«La Constitución es un ‘árbol vivo’ […] que, a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no solo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos y particularmente el legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta».

Esta teoría del «árbol vivo» y la argumentación subsiguiente, arriba referenciada, especialmente la idea de que el Tribunal dota a las normas de un contenido que permite leer la Constitución según los «problemas contemporáneos» y las «exigencias de la sociedad actual», se presta a una interpretación a conveniencia por parte de quien debe ser garante de la Constitución, de modo que se aleja de su función de «legislador negativo» y se convierte más bien en «legislador positivo», desde una perspectiva de constructivismo, voluntarismo y activismo judicial.

Esas pretendidas «exigencias de la sociedad actual» se convierten en un concepto indeterminado, ni siquiera jurídico, y suficientemente elástico y flexible para que, a conveniencia, cualquier legislación que interese al gobierno pueda ser considerada acorde a la Constitución. Y si todo es constitucional, cabrá colegir entonces que realmente no hay Constitución, en el sentido de que la norma constitucional necesariamente se configura como límite de la acción de los poderes constituidos, entre ellos, el Parlamento, que aun siendo depositario de la soberanía nacional, no tiene poderes omnímodos ni se configura como poder constituyente, de modo que puede legislar dentro del marco constitucional, pero no desbordarlo. Necesariamente, la existencia de una Constitución supone límites a la acción del legislador y también del poder ejecutivo.

Desde una visión propositiva y regeneradora, urge plantear una necesaria reflexión en los partidos políticos

Constructivismo e interpretación creativa

Todo ello parece desconocerlo, con la anuencia de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica de amnistía para Cataluña, que parte de una concepción, declarada abiertamente en el extenso preámbulo de la norma (que pareciera más pensado como un borrador de sentencia para el TC avalando la constitucionalidad de la norma que una exposición de motivos al uso), según la cual el Parlamento es soberano y la pretendida utilidad social de la medida todo lo justifica, en una constante invocación de un interés general cuya generalidad no se alcanza a comprender. Más que ante un interés general, si se me permite la licencia retórica, estamos ante un interés de la Generalitat (de la oficial, y de la que pretendidamente tiene una sede en Waterloo), lo que nos revela más bien un interés particular del movimiento político y asociativo del procés y fundamentalmente, ante un interés muy particular, el del actual presidente del Gobierno por seguir manteniendo el cargo mediante la espuria transacción en que consiste la amnistía, otorgando impunidad a cambio de apoyo político.

Entiéndase por mutación constitucional un cambio en el significado y previsiones constitucionales sin aparente modificación en el texto de la norma

El verdadero interés general, y no el pretendido por el preámbulo de la ley de amnistía, el auténtico interés del conjunto de la ciudadanía española, es que haya cumplimiento normativo, que se garantice la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho, que opere el imperio de la ley, que sea efectiva la igualdad ante la ley (art. 14), y que se garantice la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución), en definitiva, que se cumpla lo que proclama el artículo 9.1 de la Carta Magna: que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», todos sin excepción, una excepción que viene a establecer la ley de amnistía permitiendo que algunos poderes públicos y ciudadanos de Cataluña queden eximidos del cumplimiento de las previsiones constitucionales, y queden también exentos de responsabilidad penal por sus graves incumplimientos. ¿En virtud de qué? Simplemente de su poder de negociación ante las perentorias necesidades de un puñado de votos para la investidura del actual presidente del Gobierno. Esa es la espuria esencia y génesis de la ley de amnistía, que el actual Tribunal Constitucional, o más bien su mayoría progresista, no ha querido ver, ocupada más bien en legitimar la retórica en la que se fundamenta este artilugio legislativo. Una retórica según la cual: «una ley de amnistía solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general». (Preámbulo, III)

Nótese cómo se afirma la idea del acto soberano del Parlamento, una idea que también se trasluce en otro párrafo al inicio del preámbulo de la ley, donde se pretende configurar la amnistía como: «una institución que articula una decisión política mediante una ley aprobada por el Parlamento como expresión del papel otorgado por la Constitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos y configurar libremente la voluntad general a través del ejercicio de la potestad legislativa por los cauces preestablecidos» (Preámbulo, I)

Pues bien, probablemente las palabras más oportunas frente a esta argumentación sean las del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón Reyes, uno de los más prestigiosos juristas de este país y que se ha significado por una abierta denuncia de la inconstitucionalidad de esta ley, elaborando artículos y algún libro cuya lectura recomiendo3, frente al ataque que esta ley supone a la Carta Magna. En una interesante tribuna en el diario El Mundo del 9 de junio de 2024, Aragón recordaba abiertamente que «no, el Parlamento no es soberano: la soberanía nacional reside en el pueblo», recordando que «la democracia constitucional nació justamente para limitar el poder de la mayoría parlamentaria. Por eso cualquier ley que, como la de amnistía, contradiga la Norma Fundamental debe considerarse inválida». El catedrático de Derecho constitucional ve con claridad una pretensión, en la atribución de una pretendida soberanía al Parlamento, de validar la ley de amnistía simplemente por haber superado la votación final en el Congreso de los Diputados por una exigua mayoría absoluta, y por ello recuerda en su artículo un párrafo esencial:

Más que ante un interés general, estamos ante un interés de la Generalitat (de la oficial y de la que pretendidamente tiene sede en Waterloo), lo que revela un interés particular del procés

«Esa atribución a las Cortes de la titularidad de la soberanía nacional es falsa, sin duda alguna. La Constitución es clara: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 CE). Las Cortes (sus dos Cámaras, y no sólo una de ellas) sólo «representan» al pueblo español (art. 66.1 CE), pero no pueden «sustituirle» en su potestad, exclusiva y excluyente, de expresar la voluntad de la nación soberana (art. 1.2 CE). Por ello, en España y en cualquier otra democracia constitucional, el Parlamento no es soberano, puesto que, si así fuera, la Constitución desaparecería como norma jurídica suprema, ya que su efectividad quedaría libremente en manos del legislador».

No solamente ha advertido Manuel Aragón Reyes, que se ha convertido en un faro intelectual y académico en los últimos tiempos de la adecuada interpretación de la Carta Magna y su defensa, sobre esa pretendida soberanía del Parlamento para legitimar la amnistía. También ha denunciado con vehemencia la tendencia constructivista tanto en la legislación como sobre todo en la interpretación de la Carta Magna, que es lo que hemos visto en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Afirmaba el profesor y exmagistrado del TC en otra tribuna jurídica, titulada «¿Constructivismo jurídico», en el diario El Mundo, concretamente el 20 de septiembre de 2023, lo siguiente:

«Resulta obvio para cualquier jurista mínimamente informado que una interpretación así no puede ser aceptada, pues entonces la Constitución dejaría de ser un texto normativo para convertirse en «una página en blanco que el legislador puede rellenar a su capricho», dicho en los términos bien conocidos que usó uno de los más grandes juristas del pasado siglo. Si esto fuera así, simplemente no habría Constitución, cuyo principal objetivo es el de limitar jurídicamente el poder del legislador y, para ello, contiene disposiciones que impiden que éste actúe con absoluta libertad».

El verdadero interés general, y no el pretendido por el preámbulo de la ley de amnistía, es que haya cumplimiento normativo, se garantice la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho

Meridianamente claro en sus aseveraciones se muestra Aragón Reyes frente al intento de desarrollar una interpretación suficientemente «creativa» para hacer caber en la Carta Magna lo que estas legislaciones prevén. Y el siguiente párrafo sienta perfectamente la cuestión en sus justos términos, mostrando el riesgo cierto, y comprobado en la sentencia sobre la amnistía, de que el Tribunal Constitucional, en su capacidad interpretativa, haga decir a la Constitución lo que no dice, transmutando su función de garante en la de constituyente, pervirtiendo el sistema de reforma constitucional y poniendo en grave riesgo nuestro Estado de derecho:

«Si esos límites se transgredieran, entonces no se estaría interpretando la Constitución, sino modificándola sin acudir a su procedimiento de reforma, algo que, a los poderes constituidos, y por supuesto al Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestra Norma Fundamental, les está prohibido. Esta, por lo demás –y no podría ser de otra manera–, ha sido la doctrina permanente del propio Tribunal Constitucional, expresada en multitud de sentencias. El Tribunal Constitucional no puede hacerle decir a la Constitución lo que ese tribunal quiera, puesto que no es el señor de la Constitución, sino su guardián. Por ello no puede sustituir al poder constituyente, ya que es sólo su comisionado, precisamente para proteger su obra. Únicamente, pues, es el poder de reforma (previsto en el Título X), y no el Tribunal Constitucional, el que puede cambiar la Constitución. Esa es una de las bases seguras de nuestro Estado de derecho, que no puede transgredirse, porque si se hiciera, se habría destruido la Constitución misma».

Sonoras y preocupantes palabras que vienen a hacerse realidad tras las interpretaciones constructivistas del Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la amnistía, pero también siguiendo la estela de las sentencias del aborto y la eutanasia, consolidando una verdadera mutación constitucional.

La sentencia recaída el pasado 26 de junio de 2025 respecto al recurso de inconstitucionalidad n.º 6436/2024, sobre la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (nótese en la denominación, además de en la exposición de motivos de la que hemos dado cuenta en párrafos precedentes, la carga ideológica y las pretendidas justificaciones retóricas apelando a la normalización social y el interés general) bien puede entenderse como un ejercicio de constructivismo. La mayoría de sensibilidad progresista que avala esta argumentación hace un esfuerzo notable por construir una tesis según la cual la Constitución no prohíbe la amnistía, pretendiendo que todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito decisional del legislador, aunque no haya como tal una habilitación expresa realizada en la Carta Magna a nuestras Cortes Generales.

Este constructo argumentativo casa mal con la prohibición expresa que existe en la Constitución, en su artículo 62. i), que atribuye a la Corona, entre otras funciones, la de «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Estando prohibido el indulto general y sólo permitiéndose el indulto individual, tasado, por ser una excepción justificada a la aplicación de la ley penal, el Tribunal tiene que acudir a la pretendida diferenciación de la figura de la amnistía y el indulto general, construyendo así una categoría conveniente para la justificación de la constitucionalidad de esta norma. Igualmente, con una argumentación más que discutible, la mayoría progresista del Tribunal descarta que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes y a la reserva de jurisdicción, así como a la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. Igualmente descarta que se incurra en arbitrariedad (art. 9.3 de la Constitución), y, eso sí, estima que la ley responde a un fin legítimo, explícito y razonable. En esto, se aprecia una cierta semejanza de exposición de ideas con el preámbulo de la norma.

La mayoría de sensibilidad progresista hace un esfuerzo notable por construir una tesis según la cual la Constitución no prohíbe la amnistía

En definitiva, estamos ante una sentencia que construye una argumentación conveniente y favorable para salvar la pretendida constitucionalidad del texto de la norma, y su esencia y justificación. Una sentencia también –en mi opinión–, que hace un daño notable a la credibilidad del Tribunal y que pone en riesgo la supremacía de la Constitución y sus principios que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (art. 14) y la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y el resto del ordenamiento (art. 9.1).

Argumentos jurídicos contrarios

Es de gran interés examinar y poner en valor la argumentación jurídica contraria elaborada por los magistrados de la minoría discrepante que, a mi juicio, razonan adecuadamente al poner el foco en lo erróneo de esta decisión. Tomando como ejemplo el voto particular del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla –con cuya argumentación jurídica coincido y a la cual me adhiero–, cabe destacar, además de sus críticas al procedimiento seguido en la gestación de la sentencia, una de sus tesis fundamentales, el que la Constitución no permite otorgar amnistías. El que la Carta Magna no tenga una prohibición expresa de esta cuestión no significa –y estoy plenamente de acuerdo con este prestigioso jurista– que las Cortes Generales tengan habilitación para aprobar una ley orgánica que permita la concesión de amnistías en determinadas circunstancias excepcionales, circunstancias además apreciables a criterio del legislador.

La omisión en la Constitución de referencias a la amnistía debe interpretarse más bien como un rechazo a esa institución que –en mi entender– no tiene sentido dentro de un sistema democrático y en un Estado de derecho, y puede ser más propia de momentos de cambio de régimen político o de sistemas de justicia transicional. En su voto particular, Alcubilla acierta cuando afirma que la amnistía supone una excepción a diversos principios constitucionales, de modo que para que fuera legítima tendría que haber sido constitucionalmente prevista y justificada. Y no le falta razón al propio magistrado cuando critica la tesis de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional de caracterizar nuestra Carta Magna como «abierta», distorsionando el correcto entendimiento de una Constitución normativa como es la española de 1978, en lo que califica, como lo hago yo también, de un censurable constructivismo jurídico.

Para terminar, y por motivos de extensión de este artículo, recomiendo vivamente la lectura y examen detallado de los argumentos de los votos particulares a esta sentencia, tanto del magistrado Enrique Arnaldo como del resto de los magistrados discrepantes, porque expresan y representan –junto el parecer de otros muchos juristas que vienen denunciando la inconstitucionalidad de la ley de amnistía desde su génesis– la verdadera interpretación que se debería hacer de esta cuestión, si de verdad quiere efectuarse esa defensa de la Carta Magna a la que está obligado el Tribunal Constitucional, en la posición de «defensor supremo de la Constitución»4, en palabras de Tomás y Valiente. Y hacerlo no sólo de modo institucional, sino también de cara a la ciudadanía y la opinión pública, ante la que urge sobre todo la recuperación de todo su prestigio institucional.