Richard Gere: la emoción sin contexto que perpetúa la Leyenda Negra

El actor confunde épocas, culpables y causas en su artículo sobre los pueblos indígenas

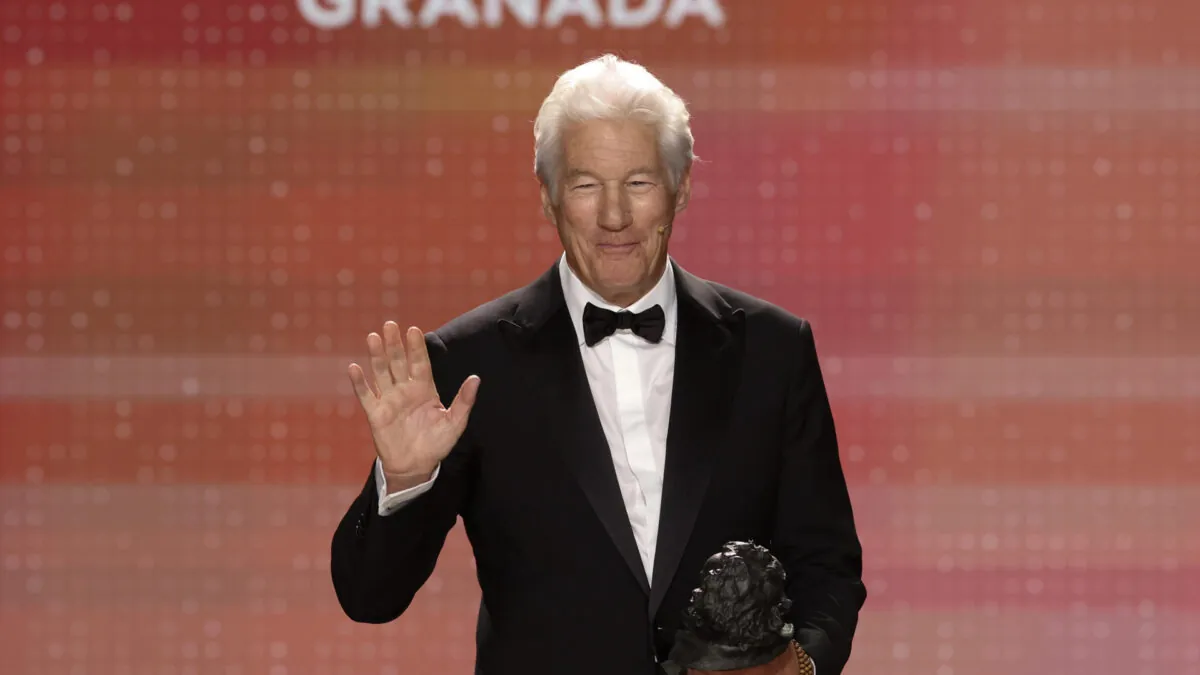

El actor estadounidense Richard Gere. | Julio Muñoz (EFE)

Sucede con una frecuencia prácticamente semanal y lo hace desde que se convirtió, otra vez, en una causa para defender: recordar lo malos que los españoles —y europeos, todos a la vez— fueron con el continente americano en el pasado. Es la historia que no cesa, la Leyenda Negra. Y no deja de sorprender porque, en primer lugar, en 500 años hay muchos matices históricos y, en segundo —y no por ello menos importante—, América es enorme y no todos los países que la conforman cuentan la misma historia, como tampoco sucede aquí, en Europa. Reducirlo todo a un mero ente es falso y lleva a un error que muy pocos parecen querer corregir.

El lunes pasado El País publicó un artículo firmado por Richard Gere en el que el actor reflexionaba sobre la tragedia que viven los pueblos indígenas aislados. En su texto, Gere denunciaba con razón la destrucción de los bosques amazónicos, la tala ilegal y la violencia ejercida contra comunidades que apenas mantienen contacto con el mundo exterior. Pero, en medio de esa denuncia, una frase llamó poderosamente mi atención:

«Los miembros del pueblo Mashco Piro de Perú fueron esclavizados, golpeados, maltratados, torturados y ahorcados a manos de los recolectores de caucho en la década de 1880».

Antes de llegar a esa parte, Gere abre su artículo evocando el territorio de los onondagas, una nación iroquesa del norte del Estado de Nueva York que ha visto reducido su territorio ancestral desde la llegada de los europeos. Es un comienzo eficaz desde el punto de vista narrativo: arranca con una experiencia personal —«Crecí muy cerca del territorio de la nación onondaga»— y despliega enseguida una idea moral sencilla, casi universal. El lector percibe de inmediato que el texto no va a tratar solo de pueblos concretos, sino de una culpa colectiva: «Desde que entraron en contacto con los europeos, su territorio se ha reducido a menos de 30 kilómetros cuadrados».

El problema no está en el dato, sino en la insinuación. Gere no explica que la historia de los onondagas es una historia dentro de Estados Unidos, no de España ni de los imperios de la Monarquía Hispánica primero y España, después; ni que la progresiva reducción de sus tierras fue consecuencia directa de las políticas expansionistas del Gobierno norteamericano, no de la conquista del siglo XVI. Sin embargo, la estructura del texto hace que el lector asocie desde el primer párrafo «la invasión europea» con cualquier atropello posterior en el continente. Es una fusión simbólica que borra los matices históricos: los iroqueses y los Mashco Piro quedan así bajo un mismo relato de víctimas de un mismo agresor difuso —«el hombre blanco europeo»— que se extiende por siglos y fronteras.

Falsear la historia como hilo narrativo para culpar a otros

Esa generalización tiene un problema adicional: Europa no es un sujeto único ni homogéneo. En el siglo XVI, España y Portugal actuaban bajo marcos políticos, religiosos y jurídicos muy distintos de los que, dos siglos más tarde, inspiraron la colonización británica o belga. Mezclar esas realidades, como si todas las formas de presencia europea en el mundo hubieran respondido a un mismo impulso de dominación, equivale a falsear la historia. Ni las motivaciones fueron idénticas ni las consecuencias comparables. Reducirlo todo a «Europa» sirve al efecto retórico, pero traiciona la verdad histórica.

La confusión no es casual ni inocente. Forma parte de un mecanismo narrativo muy arraigado en la prensa y el discurso cultural contemporáneo: toda violencia cometida en América —sea del siglo XVI o del XIX, del Imperio o del capitalismo— se proyecta sobre una misma sombra moral: el colonialismo europeo, y en particular el español. De esa manera, el relato se simplifica y se refuerza emocionalmente. Se habla de un «colonialismo que no cesa», como lo denomina el propio Gere, creando la sensación de una culpa histórica que atraviesa los siglos sin interrupción.

Quizá por eso este tipo de artículos me interesan especialmente. Mi tesis doctoral aborda precisamente cómo la prensa española ha contribuido, desde el siglo XIX hasta hoy, a construir y perpetuar determinados mitos de la llamada Leyenda Negra. Tal vez por deformación profesional, detecto enseguida cuándo un texto contemporáneo reabre, sin proponérselo, esa vieja herida simbólica. Y el de Gere lo hace: actualiza el mito de una España eterna y culpable, confundiendo los tiempos y los protagonistas de la historia. Es cierto que no cita a España, pero en el imaginario colectivo «conquista de América» equivale a «España». Y ahí radica el problema. Grave problema, diría yo.

Omitir quiénes fueron los responsables

Pero hay más. El artículo peca de omisiones graves, y en historia, omitir es también una forma de faltar a la verdad. No basta con contar una parte de la historia, sobre todo cuando lo no contado cambia por completo el sentido del relato. Gere menciona la esclavitud del caucho, pero calla quién la ordenó, en qué contexto se produjo, qué gobiernos se beneficiaron y qué intereses internacionales estaban detrás. Ese silencio convierte una tragedia concreta —la del capitalismo extractivo republicano— en un símbolo abstracto del «mal europeo». Y ahí se rompe la frontera entre periodismo y moralismo.

En realidad, los hechos que Gere describe ocurrieron bajo la soberanía plena de la república del Perú, varias décadas después de su independencia. Los responsables directos fueron empresarios caucheros peruanos, entre ellos Julio César Arana, fundador de la Peruvian Amazon Company, cuya brutalidad fue documentada incluso por diplomáticos británicos a comienzos del siglo XX. Arana llegó a ser senador y actuó con el consentimiento tácito de las autoridades peruanas, que se beneficiaban económicamente del auge del caucho. Por tanto, lo ocurrido no fue una secuela del dominio colonial español, sino una consecuencia del capitalismo republicano y de la indiferencia de un Estado ya independiente. Omitir esa diferencia no solo es una inexactitud histórica: es perpetuar la confusión moral que convierte a España en culpable perpetua de lo que otros hicieron mucho después.

Tampoco menciona Gere que, en medio de aquella barbarie, hubo quienes intentaron proteger a los Mashco Piro. Las misiones dominicas, presentes en la selva peruana desde el siglo XIX, fueron muchas veces su único escudo frente a los caucheros. En plena fiebre del caucho, varios misioneros denunciaron públicamente los abusos y trataron de mediar para evitar enfrentamientos. Esa tradición de defensa no es nueva: enlaza con la vieja herencia de figuras como Montesinos o Las Casas, que ya en el siglo XVI se opusieron a los excesos coloniales. Reconocerlo no es un gesto de nostalgia religiosa, sino un acto de justicia histórica: recordar que no todos los europeos, ni siquiera en los peores momentos, fueron verdugos.

No contar toda la verdad equivale a mentir. O, al menos, a construir una verdad parcial que termina siendo falsa por omisión. La honestidad periodística no consiste solo en la buena intención, sino en el rigor de los hechos. De lo contrario, la historia se convierte en un decorado donde proyectamos nuestras culpas contemporáneas. Y ese es, precisamente, el gran fallo del artículo de Gere: su anacronismo moral, su tendencia a leer el pasado con la brújula ética del presente, borrando las diferencias entre los imperios coloniales y las repúblicas que vinieron después.

El problema no es el compromiso humanitario, sino la fusión temporal que convierte la historia en una moralina. El caso de los Mashco Piro pertenece al mundo republicano y capitalista del XIX, no al de la conquista del XVI. Sin embargo, la narrativa mediática los sitúa bajo la misma categoría moral que los abusos coloniales de tres siglos antes. Es un ejemplo perfecto de cómo la Leyenda Negra ha mutado y se ha instalado en el imaginario global: ya no es solo un discurso antiespañol, sino un marco emocional que convierte a Occidente entero en culpable perpetuo de todos los males de la humanidad.

Esa simplificación satisface a muchos lectores, porque ofrece un relato claro, casi redentor. En él hay víctimas puras y culpables absolutos. No exige matices, contexto ni lectura histórica. Pero el periodismo —como la historia— no puede basarse solo en la empatía: también debe distinguir los tiempos, los actores y las responsabilidades. La tragedia de los Mashco Piro merece ser contada, sí, pero con rigor. Porque si no diferenciamos, acabamos atribuyendo a la España imperial crímenes que pertenecen al capitalismo republicano, y convertimos la historia en un eco ideológico.

No es la primera vez que ocurre. En muchos discursos políticos y mediáticos iberoamericanos contemporáneos se observa la misma tendencia: toda injusticia actual se explica como una prolongación del «genocidio español». Es una idea cómoda, pero falsa. Los caucheros que esclavizaron indígenas en el Amazonas no hablaban en nombre del rey, sino del mercado. No llevaban la cruz de los conquistadores, sino el signo del dólar. Y, desde luego, no eran españoles: Perú llevaba ya décadas independizado de España.

Esa confusión revela otra cosa: que la Leyenda Negra no murió con el Siglo de Oro ni con la propaganda inglesa; simplemente ha cambiado de forma. Hoy se disfraza de sensibilidad progresista, de empatía universal, de defensa del otro. Pero en el fondo sigue sosteniendo la misma premisa: la de una España —y, por extensión, una Europa— eternamente culpable.

Quizá sea el momento de recuperar una mirada más adulta sobre la historia. No para exonerar a nadie, sino para entenderla. España fue, sin duda, un imperio conquistador, con sus luces y sus sombras. Pero los crímenes del caucho, las guerras del opio o las minas del Congo son otro capítulo, con otros protagonistas y otros móviles. Confundirlo todo bajo el paraguas del «colonialismo que no cesa» es una forma elegante de no pensar.

La emoción sin contexto produce buenos titulares, pero mala historia. Y también, en el fondo, una nueva forma de paternalismo: la que considera a los pueblos latinoamericanos eternas víctimas, incapaces de asumir su propio pasado republicano. Reconocer esa responsabilidad compartida no es negar el dolor, sino honrarlo con verdad.

Porque el periodismo —como la historia— tiene una obligación que ninguna buena intención debería eclipsar: nombrar las cosas por su nombre. Y porque Richard Gere, con su enorme proyección pública, tiene aún más responsabilidad en hacerlo. Contar las cosas como realmente sucedieron no le resta fuerza a su mensaje; al contrario, le da legitimidad. Después de todo, él, que es estadounidense y no aprueba a la administración Trump, no vería con buenos ojos que el resto diéramos por hecho que, por el simple hecho de su nacionalidad, es trumpista.