Recordando a Mishima

«Hablaba de salvar el ‘alma’ del Japón y aquellos jóvenes no le hicieron mucho caso»

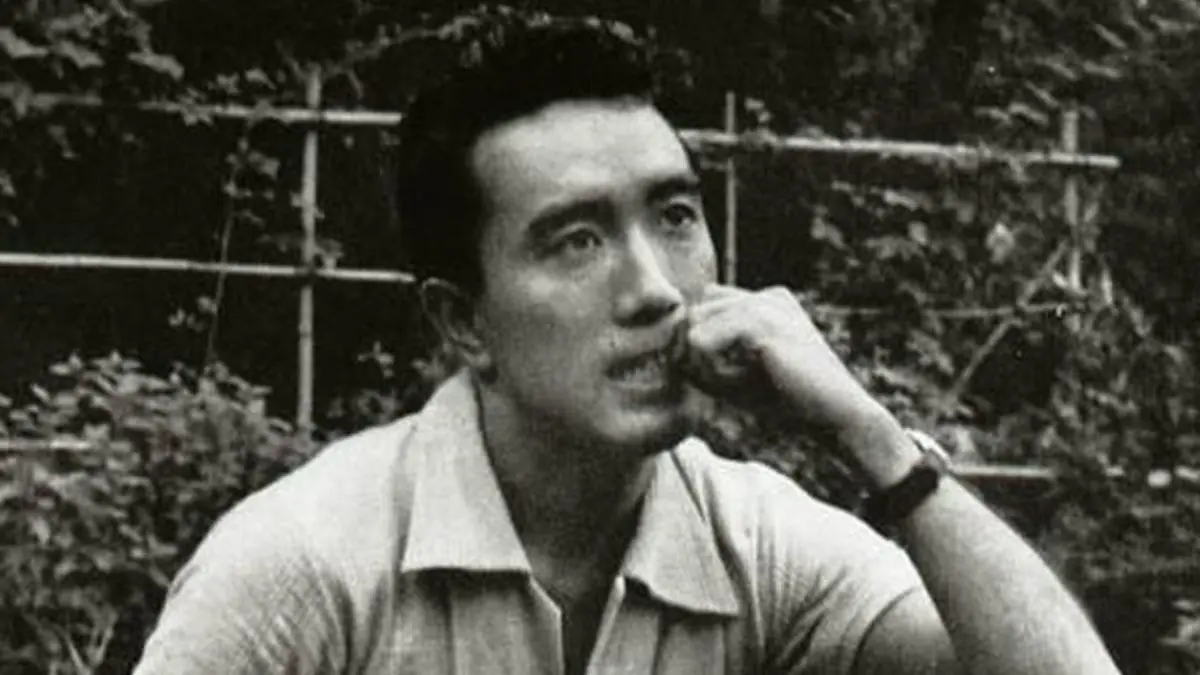

Yukio Mishima. | Wikimedia Commons

Yukio Mishima —sin duda el autor japonés más leído en el siglo XX, el que más llamó la atención— nació en enero de 1925, como Kimitake Hiraoka, y se suicidó haciéndose el tradicional y prohibido seppuku el 25 de noviembre de 1970. Cien años de su nacimiento (imposible imaginarse a Mishima viejo) y cerca su otoñal, novembrino suicidio… Curiosamente puedo recordar aquel hecho final, puesto que —yo estaba ya en la Universidad— TVE se hizo eco inmediato de un suceso que llamó rauda la atención mundial. Vimos a Mishima, con su particular uniforme, arengando a los estudiantes desde el balcón de aquel Cuartel General.

Hablaba de salvar el «alma» del Japón y aquellos jóvenes no le hicieron mucho caso. Uno de los escritores moralmente más avanzados y atrevidos de su tiempo, resultaba «facha» (nos es tristemente familiar) porque pretendía salvar o renovar las esencias de la cultura nipona. El drama íntimo de Yukio Mishima —si es que fue un solo drama— radicaba en que quien conocía muy bien y apreciaba en alto la cultura de Occidente, fue comprendiendo que la occidentalización del Japón no podía ni debía hacerse a cualquier precio.

Quien fue su amigo y maestro, premio Nobel de literatura en 1968, Yasunari Kawabata, exquisito de la literatura y hombre plenamente moderno, cuando Japón fue derrotado en 1945, más allá de la política en la que no participó (Japón es invadido por los EEUU) entiende que la tradición japonesa estaba en peligro, y dirá, moderno ahora en esto, que en adelante todo lo que escribiera solo estaría destinado a hablar y enaltecer la melancólica belleza de ese Japón que se podía desmoronar. Kawabata se suicidó dos años después que Mishima, aunque de modo mucho más discreto (por gas) y sin dejar ningún documento o testimonio de por qué lo hacía. Pero donde Mishima usaba la fuerza, esas artes marciales que llegó a dominar, Kawabata —veintiséis años mayor— se cerraba en la solo aparente débil melancolía, el aware que llena la literatura clásica de su país. Ambos fueron autores muy modernos y ambos, con sus diferencias, creyeron en la importancia y singularidad de su patria.

Mishima escribió alguna de las más deslumbrantes novelas del Japón moderno (junto a no pocas obras de consumo) como Confesiones de una máscara, 1949; Colores prohibidos, 1953, donde retrata la vida del mundo gay de Tokio o El pabellón de oro, 1963; sin dejar de lado, pese a ser acaso menos conocidas, sus últimas novelas, la trilogía de El mar de la fertilidad, que culmina con La corrupción de un ángel, el mecanoescrito que Yukio dejó en el despacho de su editor, la mañana misma en que se dirigía a su muerte voluntaria. Desde luego un escritor (o cualquier otra persona) puede suicidarse por mero patriotismo, pero sería muy simple decir que Mishima se hizo el seppuku tan solo por eso. Mishima, culturista y exhibicionista, casado y con claras tendencias homosexuales, decide solventar su intimidad convulsa ofreciendo su vida al emperador que, en Japón, más que una persona es un pleno símbolo. Por eso mientras describe los conflictos del tormento íntimo, crea un ejército privado y desarmado, La sociedad del escudo, cuyos integrantes masculinos están dispuestos a dar plenamente su vida al emperador.

El seppuku a menudo llamado harakiri (que sería solo la parte final) necesita de dos personas, el que ofrece su vida y de rodillas y con un puñal corto, procede a la eventración de sus vísceras —pero eso sin más sería una muerte dolorosa y lenta— y un amigo más, por tanto, que es quien lleva la ritual catana, la espada samurái, que idealmente de un solo y limpio tajo, rápido, decapita al suicida que así deja de sufrir. Eso le falló en amplia medida a Mishima, pues su joven favorito en el ejército privado, Masakatsu Morita, no tuvo fuerza suficiente para ejecutar el final que falló y debió ser sustituido por otro compañero para terminar aquel ritual que, a los occidentales, suele parecer espantoso. Desde Confesiones de una máscara, Mishima había dejado escrito: «Pero no puede negarse la tendencia de mi corazón hacia la Muerte, la Noche y la Sangre». Esa vocación decadente y ultraromántica, va unida al grito tradicional de ofrecimiento al emperador, emblema de patriotismo: «Tenno Heika Banzai» (Viva su Majestad Imperial).

Y aquí es donde surge la pregunta: ¿Es comprensible, lógico, el gesto terrible del gran Mishima? ¿Salvó en algo la visible occidentalización del Japón? ¿Abría alguna vía nueva? Quien sepa algo de Japón (y por cierto de la China moderna) podrá percibir con facilidad que se trata de sociedades superficialmente llenas de Occidente, pero que, en lo más íntimo, y ahí está la poesía o la literatura, permanecen bastante impermeables y son muy diferentes a nuestro mundo. Mishima crea una gran literatura, eleva la imagen de un personaje teatral y tremendo (muy sugestivo) que es la imagen de su propia letra, pero resulta extraño que algunos de sus estrictos contemporáneos lo tuvieran por un loco fascistoide. Loco, será un tema dirimible, pero ¿«fascista» (alguien tan ruptural) solo por patriota con visos tradicionales, precisamente porque se trataba de hacer un gesto? Japón nos sigue siendo más ajeno de lo pensado y Yukio Mishima es, ello sí, un escritor imprescindible. «Esta flor tan hermosa/ nunca será/ mi amiga».