Suicidios

«La muerte de Gene Hackman y su esposa nos ha mostrado que el suicidio produce terror a nuestra sociedad»

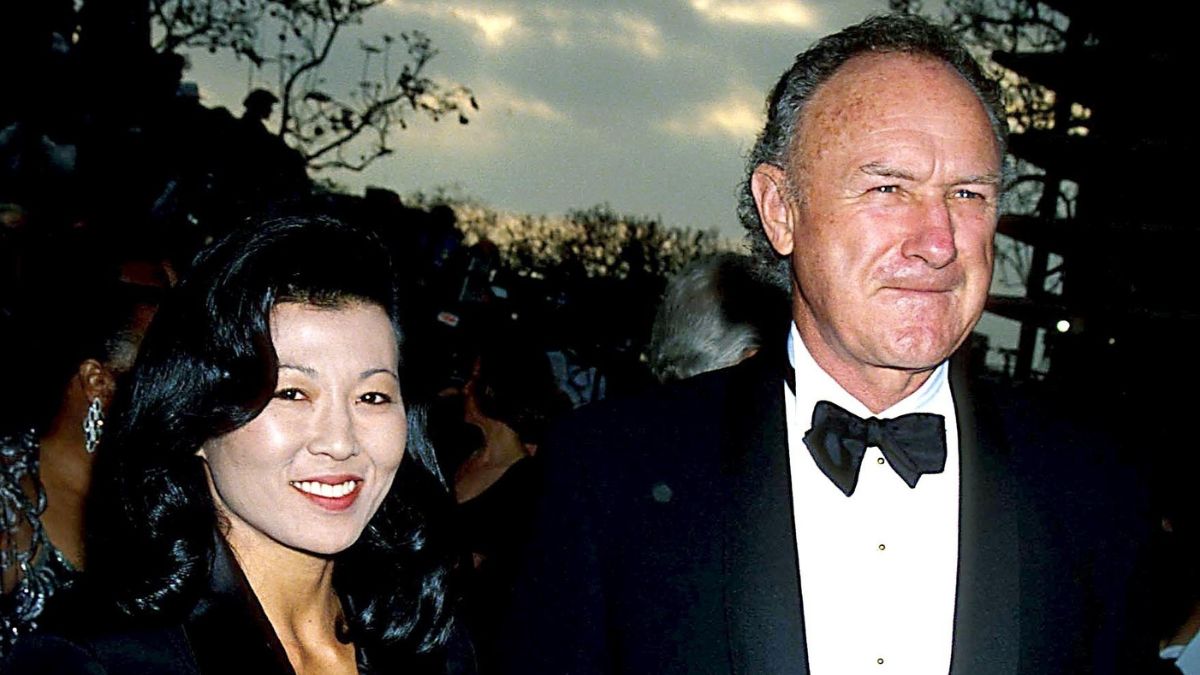

El actor Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa.

No hace aún muchos días se hallaron en su casa de Santa Fe (EEUU) los cadáveres del veterano actor Gene Hackman, de su esposa más joven y -atención al detalle- también de su perrito de compañía. Hechas las oportunas diligencias y análisis, la policía no encontró signos de violencia, de señales de un robo ni indicios de crimen. ¿Cómo llamar a aquello, los cadáveres ya tres días muertos? No se usó ningún nombre. Algo más tarde se dijo que los occisos habían fallecido por el consumo de barbitúricos. ¿Por qué, sistemáticamente, se evita la voz «suicidio»? Es un término de origen latino –«sui-cidium», matarse a sí mismo- que explica no lo profundo, sino lo inmediato.

Para alguien medianamente culto, el suicidio de Hackman (lo recuerdo en la película Rápida y mortal del 95) y su esposa, habría evocado de inmediato el suicidio del austríaco Stefan Zweig junto a su segunda mujer, Lotte, en Petrópolis (Brasil) en 1942. Gene Hackman era muy viejo, 95 años, mientras que el renombrado Zweig sólo tenía 60. Stefan, judío aunque no practicara, llevaba diez años huido del Reich hitleriano, donde por supuesto sus libros estaban malditos. Ayudó a mucha gente a conseguir visados para huir del horror nazi, pero a principios del 42, tras la toma de Singapur, creyó que el Eje vencería, que se impondría el mal y la persecución de lo diverso, estaba muy cansado, creyó además que la civilización europea, que él conoció y plasmó, estaba finiquitada y perdió las ganas y las fuerzas. Así lo dejó ver en su póstuma autobiografía Memorias del tiempo ido, un libro melancólico y hermoso. Su mujer bastante más joven, hebrea también, debió pensar lo mismo que él y optó por acompañarlo. Una foto los muestra en la cama, vestidos y abrazados. La cónsul de Chile, la poetisa Gabriela Mistral, que vivía muy cerca, vio los cadáveres y atestiguó la verdad de lo que era una huida. La representación, digámoslo así, en el criterio de los suicidas había terminado. Los Zweig tenían un perro que le habían regalado hacía muy poco a él. Pero no hallamos mención del envenenamiento de la mascota. Había un jardín, amigos próximos, podía ser libre. Se dictaminó que habían consumido una sobredosis de barbitúricos. Como los Hackman, sólo que estos -sin duda él no quiso esa vejez decrépita, dependiente y derrotada- sí juzgaron que era más humano no dejar solo al can con quien habrían pasado tantas horas placenteras y -en su sentir- le evitaron la soledad o la búsqueda de amos nuevos.

Pero el suicidio del actor estadounidense recuerda a otro más cercano que el de Zweig. Un autor nacido húngaro y al fin nacionalizado británico, Arthur Koestler (1905-1983), de vida absolutamente novelesca, gran narrador y ensayista, que -como tantos- viajó de la seducción comunista temprana hasta denunciar, uno de los primeros, la trampa y espanto de la Unión Soviética. Su libro al respecto, El cero y el infinito escrito en alemán en 1940, su primera lengua y publicado un año después en inglés, a partir de ahí su segunda lengua, sigue siendo esencial. Arthur con su segunda mujer Cynthia y su perro, fue hallado muerto en su casa de Londres el 3 de marzo de 1983, pero los hechos (sobredosis de barbitúricos con alcohol) habían sucedido dos días antes. Igual que Hackman. Koestler estaba enfermo, prácticamente en fase terminal, y decidió aplicar la eutanasia. Pertenecía, desde hacía unos años, a una sociedad británica a favor de la muerte digna y del derecho a morir, llamada «Exit» (Salida). Por qué su mujer decidió acompañarlo es, sin duda, un alto y hondo secreto de la fidelidad y del amor. En cuanto al perro, supongo que sirve exactamente lo dicho para el actor de cine. Era cruel dejar sola a la fiel y querida mascota. Sí, suicidios parecidos -no iguales- en donde no hubo miedo a usar la palabra.

En la Roma antigua y en el Japón de los samuráis -Mishima en 1970 fue un extraño grito final- el suicidio, en casos excepcionales, formaba parte de una ética individual. Hoy, lo acabamos de ver, el suicidio produce terror a nuestra sociedad, pese a la mucha -y a veces muy buena literatura no clínica- que lo estudia. Citaré, muy somero, Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria (1976) del austriaco, vuelto belga, Jean Améry, que había escapado de un campo de concentración nazi, o el sereno Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente (2015) de mi buen Ramón Andrés. Como curiosidad, yo he escrito un tratado de título La felicidad y el suicidio (2007) y hasta el súper vitalista y divino Giacomo Casanova escribió -en italiano- un Discours sur le suicide y unos Dialogues sur le suicide (cito por la traducción francesa, la única que conozco) hallados entre sus papeles en los archivos nacionales de Praga. ¿Qué agregar sin llegar al ensayo? Hablar del suicidio de ningún modo significa publicitarlo ni menos recomendarlo. Guste o no, hablar del suicidio -desde el lado que sea, quizá contradictorio- es sólo dar cauce a la libertad, siempre difícil.