Arthur C. Clarke, un humanista rumbo a las estrellas

La editorial Nova publica una de las mejores novelas del escritor, ‘Cita con Rama’, en una impecable edición ilustrada por Gabriel Björk Stiernström

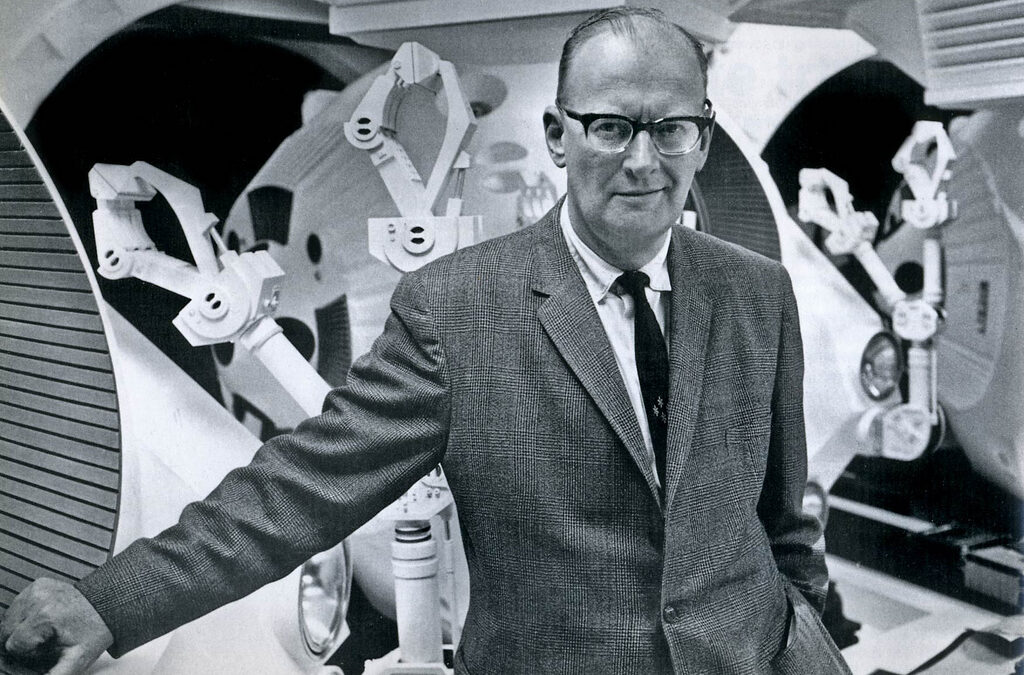

Arthur C. Clarke en febrero de 1965, en uno de los decorados de '2001: Una odisea del espacio'.

Aquella mañana de 1941, un joven contemplaba el panorama desde lo alto de una colina, en las afueras de Londres. Su nombre era Arthur C. Clarke y trabajaba como especialista en radares para la Royal Air Force. Por un instante, se preguntó si lo que veía era algo real o una pavorosa alucinación. El fuego se extendía por el horizonte. Los bombarderos de la Luftwaffe surcaban el cielo mientras convertían barrios enteros en un amasijo de escombros. Sorteando ráfagas de disparos y un humo cada vez más denso, los Spitfire británicos ametrallaban a sus adversarios realizando maniobras suicidas. A casi 600 kilómetros por hora, cada piloto luchaba hasta quedarse sin potencia ni munición.

Justo debajo de las nubes, los alemanes cumplían con su misión cotidiana: arrojar 500 toneladas de bombas. Para evitar la catástrofe total, el mando inglés había colocado un buen número de globos, a modo de barrera. Sujetos con cables de acero, aquellos ingenios flotantes servían para detener a los aviones que se precipitaban en picado, poniéndolos así al alcance de las baterías antiaéreas. Por momentos, esos globos gigantescos le hacían soñar a Clarke con aeronaves del espacio exterior. “Me pareció claramente que una flota alienígena sobrevolaba la ciudad”, escribió años después.

Resulta insólito que este soñador, capaz de fantasear en medio de un bombardeo, fuera un científico serio y riguroso. Sus logros lo demuestran. Después de participar durante la guerra en la creación de un sistema de defensa por radar, Clarke, inspirado por los trabajos del esloveno Herman Potočnik, escribió en 1945 un artículo en el que anticipaba los modernos satélites artificiales.

Fue una de sus principales predicciones, pero en realidad, no le recordamos por eso, sino por la imponente carrera literaria que emprendió mientras obtenía la licenciatura en Matemáticas y Física en el King’s College de Londres.

Su enfoque de la ciencia ficción partía de una certeza personal que también sostenía como investigador: “Cuando un científico distinguido pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente esté equivocado”. Esa búsqueda de las fronteras del conocimiento le llevó a presidir la Sociedad Interplanetaria Británica, desde la que promovió la exploración espacial mucho antes de que Neil Armstrong pusiera un pie en la Luna.

Libros de Clarke como El fin de la infancia (1953), La ciudad y las estrellas (1956), Las fuentes del paraíso (1979) o Cánticos de la lejana Tierra (1986) provienen de la misma convicción. Todo lo que hoy nos es familiar en la llamada ‘ciencia ficción dura’ aparece en estos relatos: la exploración de otros mundos, un hiperdesarrollo tecnológico bastante verosímil y el contacto con civilizaciones extraterrestres, tan avanzadas que hacen reflexionar al ser humano sobre su propia identidad.

Se trata de ficciones que tantean el futuro ‒hay algo de profético en Clarke‒ y que transmiten al lector inquietudes filosóficas, pero sin descartar el sentimiento de lo sublime, e incluso un cierto misticismo. De forma inevitable, al escritor le apasionaba la idea de adentrarse en el imperio celeste. Como él decía: “Si nos convertimos en una especie destinada a habitar diversos planetas, con horizontes ilimitados, o nos confinamos para siempre en la Tierra, eso es algo que se decidirá en el siglo XXI”. En este sentido, no es difícil imaginar a Clarke experimentando algo parecido a la ingravidez del espacio mientras buceaba en las aguas claras de Sri Lanka, su tierra adoptiva desde 1956.

Con todo, el núcleo imaginativo de Arthur C. Clarke tiene que ver con un cosmos en continua expansión, poblado por seres misteriosos, tan superiores a nosotros que, por decirlo así, nos plantean un reto evolutivo. Ese es el tema de dos de las obras más conocidas de Clarke, Cita con Rama (1972) y el relato “El centinela” (1950), posteriormente ampliado en el guion de 2001: Una odisea del espacio (1968), y de forma paralela, en la novela homónima, escrita mientras se ponía en marcha el mítico largometraje de Stanley Kubrick.

Casi de inmediato, Clarke fue consciente de que el prestigio cultural de 2001 condicionaría el resto de su carrera: “Supongo que esta película legitimó la ciencia ficción”, reconoció en 1995. “Sobre todo, en el caso de quienes despreciaban el género: los intelectuales. Aunque, claro, yo definiría al típico intelectual como alguien que ha recibido una educación que es superior a su inteligencia”.

El protagonista de “El centinela” se pregunta por la jerarquía del ser humano en el universo tras descubrir en la Luna una estructura translúcida, “encajada en la roca como una gigantesca gema facetada”. Por las mismas razones, los personajes de Cita con Rama se plantean algo similar mientras exploran un cilindro de 50 kilómetros de largo que atraviesa, como un mensajero de otros mundos, las inmensidades del sistema solar.

La superficie de este visitante de las estrellas es de un gris apagado, como la corteza lunar. En su punto medio se extiende “una mancha de un kilómetro de ancho, como si algo se hubiese estrellado y luego desparramado allí una eternidad atrás”. Aunque es evidente que se trata de un artefacto procedente de una civilización interplanetaria, también es un enigma lanzado a la oscuridad. Hasta el más mínimo de sus detalles sirve para poner a prueba a los expedicionarios que investigan su procedencia.

Cita con Rama aborda un tema típico de Clarke: el cosmos como un destino trascendente. A pesar de que su prosa es muy sobria, el escritor transmite en cada página una genuina sensación de asombro. Además, hay alguna que otra pincelada que nos recuerda a aquel joven radarista que vigilaba los cielos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, por simple contagio, obliga al lector a expandir sus horizontes, y de nuevo, a preguntarse qué lugar ocupamos en el esquema celeste.

Las razones de esto último fueron explicadas por Carl Sagan en El cometa (1985). Nos dice Sagan que el hombre primitivo tenía una relación con el firmamento mucho más íntima que la nuestra. Nosotros tenemos telescopios, pero nuestros ancestros miraban las estrellas para orientarse o para predecir las lluvias o el frío. “Observaban el cielo como si sus vidas dependieran de él, y también porque era un enigma cuya compleja belleza los conmovía”.

En este sentido, el viaje que describe Cita con Rama, sin perder la fascinación de una gran aventura, puede interpretarse como un camino hacia la luz y también como una cura de humildad que nos enfrenta a la infinitud del océano cósmico. Con cierta sorna, Clarke reflexionó sobre ello en una tardía entrevista: “Una de las razones para buscar vida inteligente en el espacio es, justamente, que no tenemos la seguridad de que la inteligencia sirva para sobrevivir. Al fin y al cabo, las criaturas más exitosas de este planeta son las cucarachas. Llevan con nosotros 100 millones de años, más o menos, y sospecho que seguirán por aquí durante un periodo similar. ¿Quién sabe? Tal vez la inteligencia sea una aberración evolutiva que condena a sus poseedores de la misma forma en que tener la piel acorazada condenó a los grandes saurios”.