Cuando Colón confundió lo que era una milla y llegó a América

El navegante asignó un valor equivocado a la milla árabe y esto le llevó hasta el nuevo continente

Desembarco de Colón en el Nuevo Mundo (1862), de Dióscoro Puebla. | Wikimedia Commons

En 1999, la sonda espacial Mars Climate Orbiter de EEUU se precipitó sobre Marte al utilizar sus programadores, por error, el pie en lugar del metro. Colón tuvo más suerte: cinco siglos antes asignó un valor equivocado a la milla árabe y el error le llevó descubrir un nuevo continente.

Un marino en Salamanca

A finales de 1486, Cristóbal Colón se trasladó a Salamanca, sabiendo que los Reyes Católicos residirían temporalmente en esta ciudad. En aquella época, la corte no tenía una sede fija. Esperaba convencerles de que apoyasen su proyecto de alcanzar las Indias siguiendo una ruta directa a través del Atlántico, como alternativa al itinerario portugués que bordeaba África. Esta misma propuesta ya se la había presentado al rey de Portugal Juan II, que la había rechazado, probablemente aconsejado por el astrónomo salmantino Diego Ortiz de Calzadilla (o de Villegas).

En la biografía Vida y viajes de Cristóbal Colón (1828), Washington Irving cuenta que, en Salamanca, el navegante se enfrentó “a una imponente hilera de maestros, frailes y dignatarios eclesiásticos” que ridiculizaron su idea de la redondez de la Tierra: “¿Habrá alguno tan necio que crea que hay antípodas con los pies opuestos a los nuestros…?”. Sin embargo, los profesores de Salamanca en el siglo XV no cuestionaban que la Tierra era esférica, pero sí tenían motivos para desaconsejar la propuesta de Colón.

La Tierra era una esfera

Desde al menos el siglo VI a. e. c., filósofos y astrónomos griegos como Pitágoras, Platón y Aristóteles sostenían que la Tierra era una esfera, tanto por razones filosóficas (la esfera era considerada la figura geométrica perfecta) como por evidencias empíricas.

Durante los eclipses de Luna, la sombra de la Tierra era siempre circular. Además, los marinos observaban que, en la ruta desde el sur de Grecia a Alejandría, iban apareciendo en el horizonte nuevas constelaciones, lo que era explicable en una Tierra redonda.

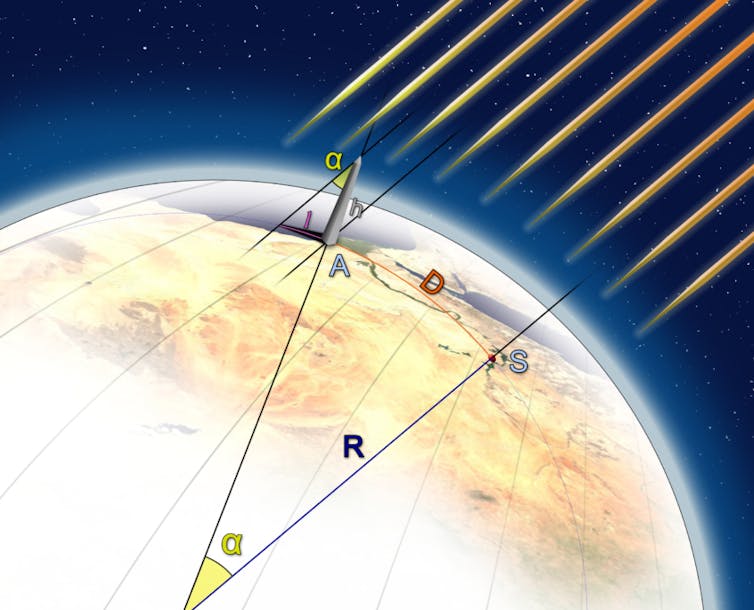

El reto de medir su tamaño

Eratóstenes de Cirene (276–194 a. C.) fue más lejos: midió el tamaño de la Tierra, comparando, en el solsticio de verano, las sombras del Sol al mediodía en Siena (actual Asuán) y en Alejandría. En Siena, el Sol estaba en el cénit y no proyectaba sombra, mientras que en Alejandría un gnomon –aguja que marca la sombra en un reloj de sol– sí la proyectaba, formando un ángulo cincuenta veces menor que el de una circunferencia.

Para calcular el perímetro de la Tierra solo tenía que multiplicar por 50 la distancia entre Siena y Alejandría –que estimó en 5 000 estadios–, con lo que obtuvo un total de 250 000 estadios (unidad de medida de longitud en la Antigüedad). Frecuentemente se dice ese valor es muy próximo al real.

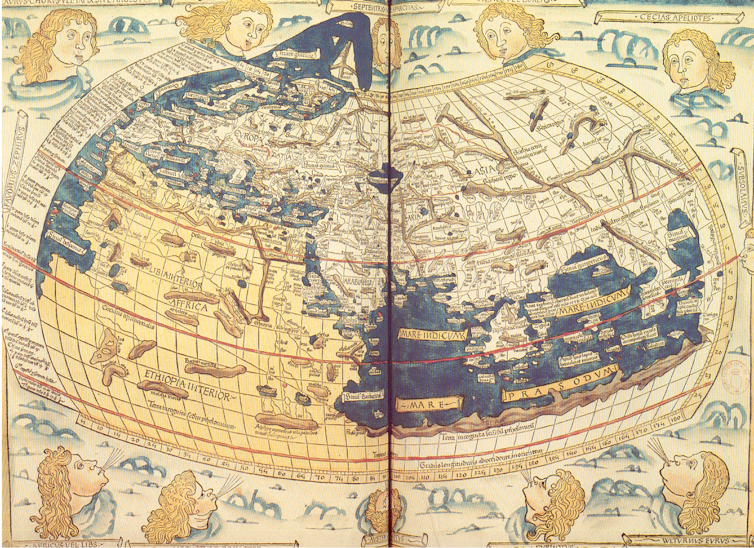

En cualquier caso, su medida no fue la que se popularizó. Durante siglos, el tamaño de la Tierra aceptado fue el descrito por Claudio Ptolomeo (siglo II d. C.) en su Geographia. Le otorgó un perímetro de 180 000 estadios egipcios (unos 28 350 km, un 30 % menor que el real), basado en las medidas de Posidonio (c. 100 a. e. c.).

Este había observado que la estrella Canopus se veía en el horizonte en Rodas, mientras que en Alejandría se encontraba en un ángulo equivalente a 1/48 la longitud de la circunferencia. Multiplicando 48 por la distancia entre ambas ciudades, que se estimó en 3 750 estadios, resultan los 180 000 estadios.

Los errores de Colón

En el siglo IX, el astrónomo persa Al-Farghānī, al servicio del califa Al-Mamun, escribía en su Compendio de Astronomía: “la longitud de un grado en la circunferencia de la Tierra es de 56 millas y dos tercios de una milla […]. Este cálculo fue aceptado y validado por numerosos sabios. Por lo tanto, cuando multiplicamos la longitud de un grado de la circunferencia por el total del círculo, es decir, 360 grados, obtenemos que la circunferencia total de la Tierra es de 20 400 millas”.

Colón consideró relevante esta información, como hace constar en una nota manuscrita a su ejemplar del Imago mundi de Pedro d’Ailly (disponible en la Biblioteca Colombina).

El problema surge al interpretar el valor de 1 milla. Al-Farghānī empleaba la unidad árabe de Al-Mamun, que sabemos equivale a 1 973 metros (m). Por tanto, 20 400 millas son 40 248 km, muy próximo al real (unos 40 000 km).

En la Europa medieval, a menudo, se interpretó erróneamente esa milla como romana (1 481 m), con lo que el perímetros equivaldría según estos calculos a 30 212 km.

Colón, por su parte, empleó una equivalencia de unos 1 250 m, similar a la usada en las cartas portulanas o manuales de navegación medieval, como recoge Adan Szaszdi en su ensayo La legua y la milla de Colón (1958). Ello reducía la circunferencia terrestre a 25 500 km.

De Canarias a Japón

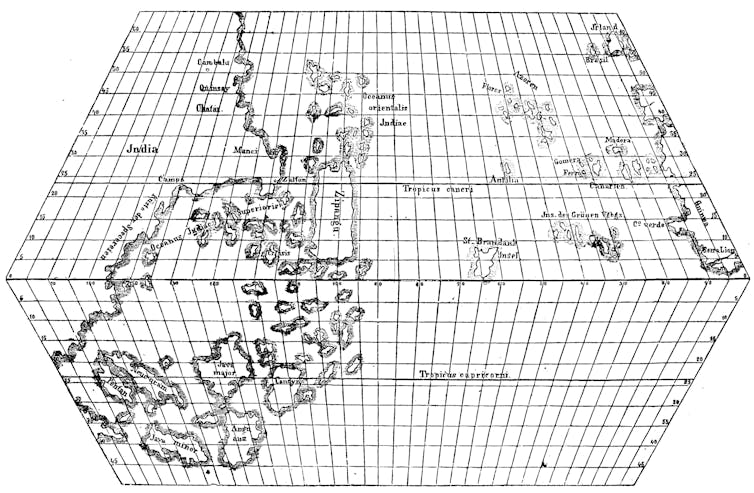

Aunque menor a los 30 000 km, valor más aceptado en su época, lo que hacía distinta la propuesta de Colón era su convicción de que Asia se extendía hacia el este más de lo que entonces se creía y que, tras ella, se encontraba Cipango (Japón). Pensó que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste en pocos miles de kilómetros. Esta idea probablemente la había tomado de Toscanelli.

Los profesores de Salamanca no aceptaban esta heterodoxa propuesta; en consecuencia, desaconsejaron el viaje. Sin embargo, el dominico fray Diego de Deza, catedrático de Prima de Teología y maestro del príncipe don Juan, le brindó su apoyo. Mientras estuvo en Salamanca, Colón se hospedó en el convento dominico de San Esteban. En los años siguientes, la influencia de Deza fue decisiva para que lograse finalmente el respaldo de Isabel la Católica, lo que le abriría el camino hacia el Nuevo Mundo.

Colón había supuesto un tamaño de la Tierra menor del real, pero no muy distinta a la que sus contemporáneos asumían. Su error fundamental fue atribuir a Asia una extensión mucho mayor de la que tiene, lo que reducía sustancialmente la distancia a navegar. Pocas meteduras de pata en la historia han tenido consecuencias tan trascendentales. Habría que esperar a la vuelta al mundo de Magallanes-Elcano para conocer la verdadera dimensión de la Tierra.

J. Guillermo Sánchez León, Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas (IUFFyM), Universidad de Salamanca

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.